A3:科技智慧

人们与水打交道时,通常要借助工具,特别是在用水、治水、管水等活动中,创造和发明了许多用于水事活动的工具。工具是物质性的器物,每一种水工具的创造和使用,都凝结着人类的知识、能力和智慧。水工具体现了人水关系中人的能动性和创造性,标志着人类文化的演进。

壹丨汲水工具

从水源处汲取用水,是人类久远的、普遍的水事活动。汲水除了要使用盛水器具之外,通常还要运用一定的机械手段,使水实现由低向高的空间移动。

桔槔俗称“吊杆”,利用杠杆原理从低处取水送向高处。据清华大学机械专家刘仙洲先生《中国古代农业机械发展史》一书推断,这种灌溉机械可能创始于商代初期的成汤时期,距今已有约3700多年的历史了。春秋时代已比较普遍使用,主要用于灌溉。

《庄子·天地篇》里一个有趣的故事曾提到了桔槔:子贡劝说种园人使用机械,即桔槔来汲水浇园,而种园人则以使用机械的人一定会有“机心”为由拒绝,并认为“机心”破坏了人心的纯洁和安宁,使“道”无所寄托,即“有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中,则纯白不备;纯白不备,则神生不定;神生不定者,道之所不载也”。

故事从侧面反映了桔槔在当时属于新的汲水工具,它大大减轻了劳动强度,提高了生产效率,一般人都会乐于采用。但在信奉“无为”“非智巧”的道家看来,省力气的劳动会对人心的纯洁产生负面影响。对待桔槔的不同态度,实际上反映的是深层次的哲学问题。

直至二十世纪七十年代,华北平原还有很多地方使用桔槔汲水。当前桔槔汲水的使用越来越少见,年轻一代甚至不知其为何物,因此在一些旅游景区,设置了桔槔供游人认识、尝试,以激发游兴,增强对于中华水文化的了解和体会。

辘轳的发明,克服了桔槔仅适宜于浅井或水面开阔的沟渠的局限。它运用定滑轮原理,将单向用力方式改变为循环往复的用力方式,可从深井中提水,既方便又省力。

宋代《物原》一书中有“史佚始作辘轳”的记载。史佚是周代史官,如果记载属实,可知我国早在距今3000多年前的周代就发明了辘轳。春秋时期,辘轳已经流行,主要用于提水,也用于深井中提物。二十世纪七十年代,湖北大冶铜绿山发掘出春秋战国时期古矿井中的两具木辘轳,可作佐证。北魏贾思勰的《齐民要术》提到“井别作桔槔、辘轳”,在当时的农田灌溉中辘轳被广泛运用,一般井浅用桔槔,井深则用辘轳。

辘轳在长时间的运用过程中,虽经改进,但大体保持了原形,说明中华民族先人设计的辘轳,结构非常合理。直到今天,在北方的平原、山区,辘轳仍然是深井汲水的主要工具。传统农村题材文艺作品常常将辘轳作为北方农村代表性的景物。

水车又叫“翻车”,是运用轮轴原理提水的汲水机械,小型的用手摇,大型的用脚踏,还有用畜力、风力作动力的。

我国后汉及三国时都有水车发明的记载,到唐代,水车开始推广应用。在明代宋应星《天工开物》一书中,水车已经有很多类型。元明清时期的史籍中,还有官员在北方推广水车的记载:造不起水车的贫困人家,官府先提供木材,从秋后收成中扣除成本。

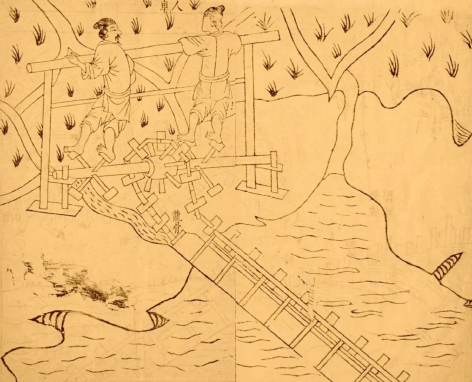

人车、龙骨水车,《天工开物》插图,明宋应星著,明崇祯涂绍煃刊本 图片来源:缘紫舞

在传统农业社会,水车是种水田必需的汲水工具,也是农村(尤其是南方农村)典型的文化景观,历代作家留下了很多描写水车和车水劳动的篇章。苏轼有一首诗《无锡道中赋水车》以“翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇”来将水车描写成像首尾相连的鸟、脱皮剩骨的蛇,它引水灌溉稻田,使农夫在天旱时节依然具有丰收的信心。

贰丨渡水工具

水是人类生活的必需,但也会给人类的交通带来阻隔,为水所阻不能到达彼岸历来被描绘成憾事。为了克服水对人的阻隔,人类发明了渡水工具。

筏是简单的渡水工具,通常就地取材,竹子、木头(有时也用扎成捆的芦苇)编成排,平置于水面而不沉,供人乘坐。孔子在《论语》中说,如果“道不行”,他将“乘桴浮于海”,“桴”即小型的筏。看来在孔子生活的时代,“筏”已相当普遍。筏吃水面大,浮力强,水上行驶比较平稳,又具有取材方便、制作简便的优点,故历来是南方的重要渡水工具。即使在当今,古朴原始的竹筏漂流依然是江南水乡独具特色的旅游活动。

在黄河中上游地区,有一种特殊的羊皮筏,由十几个充满气的山羊皮并排捆扎在细木架上制成。《水经注》中就已有羊皮筏的记载,可见其历史久远。西北黄土高原,竹木稀少而羊皮易得,羊皮筏的发明有其文化基础。羊皮筏面积通常没有竹(木)筏大,但因其中空,排水量增加,因而具有较大的承载量。其原理与“腰舟”相同。所谓“腰舟”,就是干了的葫芦,密封,内空,重量小,系在腰间可以使人不沉,类似于今天的救生圈。羊皮筏是腰舟的“集合”,功能比腰舟大为增加,可供多人乘渡。 (未完待续)

(来源:《中国三峡》杂志)