A3:科技智慧

●重庆市合川区自来水有限责任公司 郭萃萍

摘 要

随着国家水质标准和人们对水质需求的提高以及水厂供水负荷的逐年增加,合川二水厂一期工程的双阀滤池由于在设计之初未设置排放初滤水,初滤水直接进入清水池,滤池出水水质问题日益凸显,尤其是在反冲洗结束后,滤池出水水质明显增高,影响到出厂水质。基于对水质安全性的考虑,对滤池进行增加初滤水排放设施的技术改造,并通过对排放的初滤水浊度变化情况进行分析,确定初滤水的排放时长宜为2min。改造后滤池运行稳定,满足了水厂生产运行和水质内控指标的管理要求,达到了预期的效果。

关键词 双阀滤池 初滤水 滤后水 反冲洗 过滤周期

现有水厂中,过滤工艺为双阀滤池的不在少数。双阀滤池是从普通四阀快滤池改进而来,优点是减少阀门数量,降低造价和检修工作量,运行管理方便[1],多建于上个世纪后期,但随着近年来供水水质标准和人们对水质需求的提高以及新技术、新工艺的应用,双阀滤池在新建的水厂应用相对较少,已建的水厂在实际运行中往往也存在不同程度的问题,大部分也进行了相应的升级改造。本文以合川二水厂一期工程的双阀滤池技术改造为例,对增加滤池初滤水排放设施的改造经验及运行情况进行交流探讨。

1 滤池现状

1.1 滤池的主要技术参数

合川二水厂以嘉陵江为水源,采用预处理+网格絮凝池+斜管沉淀池+双阀滤池+液氯消毒的净化处理工艺。水厂分为两期建设,其中一期工程建于1999年,滤池的设计处理能力为5万m3/d,单座滤池分8格,双排布置,单格平面尺寸6.6m×5.1m,单格过滤面积3.66m2,设计滤速8.4m/h,滤池平面尺寸为21.9m×21.4m。滤料采用单层石英砂细砂滤料,粒径范围0.5~1.2mm,不均匀系数K80<2.0,滤层厚度为750mm。承托层采用2~32mm砾石,厚度为580mm,分四层铺设,其组成和厚度自上而下分别为:粒径为2~4mm,厚度为100mm,粒径为4~8mm,厚度为100mm,粒径为8~16mm,厚度为100mm,粒径为16~32mm,厚度为280mm。滤池冲洗采用DN100穿孔管大阻力配水系统,设计过滤周期24h,冲洗强度14L/(s.m2),冲洗历时6~8min,配备反冲洗水泵2台,1用1备,设在送水泵房内。滤池进行过自动化控制的技术改造,具有恒水位过滤和自动反冲洗控制系统。

1.2 长期运行后,滤池存在的问题

水厂一期工程在建成运行后,出厂水质能够达到国家标准,后期随着水厂供水负荷的逐年增加和国家水质标准以及人们对水质需求的提高,滤池出水水质问题日益凸显。二期工程建成初期,一期工程通过减负荷运行,基本也保证了总的出厂水质。近年来水厂的供水负荷越来越接近最大设计供水能力,全厂满负荷运行时,一期工程的双阀滤池就会存在以下问题:

(1)在日常的运行中,滤前水浊度控制在3NTU以下,但滤池的过滤运行周期明显低于设计周期24h,一般在20h以下;

(2)反冲洗效果不佳,尤其是在反冲结束后的半个小时内,滤后水浊度会超过1NTU,致使出厂水浊度在反冲洗结束后有明显的升高,超出水厂的内控指标0.5NTU,在1-2h后才能恢复稳定;

(3)提高滤前水水质,将滤前水浊度控制2NTU以下,以上两种情况,并没有得到明显的改善。

2 改造思路

2.1 改造目标

提高滤池运行的稳定性,改善滤后水质,延长滤池的过滤运行周期,确保水厂出水水质达标并优于现行国家标准,滤后水质能稳定达到水厂的内控指标。

2.2 改造原则

本次改造应遵循经济性、技术性和施工可行性的原则,即改造投入少,现有设施的利用最大化,工艺操作方便,系统运行稳定可靠,设备维护少,施工周期短和施工难度低,尽可能降低对水厂生产运行的影响。

2.3 方案确定

该双阀滤池建成的年限不长,定期进行了检修、维护和大修,整体更换过滤料层和一些工况不好的阀门,且先前已经进行过自动化控制的技术改造,滤池的相关设施设备、滤料等维护保养到位,运行基本正常。滤池出现的问题主要集中在反冲洗时段的出水浊度偏高。

通过对滤池运行现状、存在的问题和投资经济性进行综合分析,不建议对滤池进行大投入的技术改造,宜对滤池增设初滤水排放设施,且该双阀滤池的池体构造、出水管道的位置和空间上具备增设初滤水排放设施的条件。

3 改造方案

3.1 方案设计

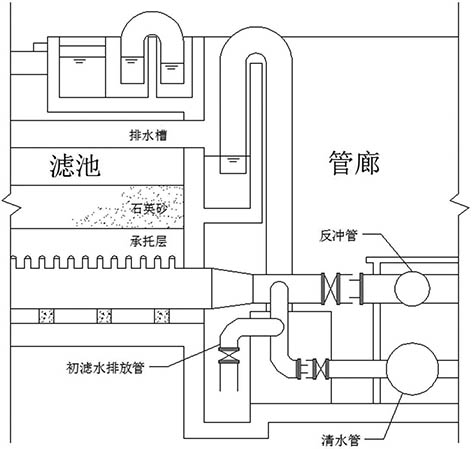

在每格滤池的清水出水管道上增设排放初滤水的管道,管径与滤池出水管径一致,接口位置设在滤池出水管道上,且要在清水阀门之前。为方便滤池的运行操作,在初滤水排放管道的末端设置电动蝶阀,加入滤池的自动控制程序中,根据程序设置的参数,控制初滤水的排放。改造示意图见图1。

图1 增设初滤水排放管道示意图

3.2 方案实施

一期工程的双阀滤池采用双排对称布置,滤池管廊宽度为7m,每格滤池的出水端距离清水出水阀门的清水管道长度有1.6m,具备开口安装初滤水排放管道的长度。在施工时,单格滤池逐个进行,不影响一期工程滤池的整体运行,可实现滤池不停运改造。

3.3 调整滤池反冲洗的自动控制程序

滤池原来的反冲洗程序为:发出反冲洗指令→破坏进水虹吸→滤池停止进水→关闭清水出水阀门→打开排水虹吸→开启反冲洗阀门→滤池反冲→反冲洗结束→关闭反冲洗阀门→破坏排水虹吸→滤池静置→打开进水虹吸→滤池进水达到设定水位,开启清水阀门→滤池正常运行。排放初滤水的工序设置在破坏排水虹吸之后和滤池静置之前。

3.4 初滤水排放时长控制

《室外给水设计标准》(GB 50013--2018)中第9.5.6条中提到“除滤池构造和运行时无法设置初滤水排放设施的滤池除外,滤池宜设有初滤水排放设施”,但对于初滤水水质要求、排放时间和排放方式等缺少具体指导,现有的设计手册也很少有关于初滤水设计的内容[2-3],本次对双阀滤池增加初滤水排放设施的技术改造,在实际的应用中还缺少运行经验,因此,要结合此次滤池改造前后的实际生产运行情况,对初滤水的浊度变化进行分析,确定最佳的初滤水排放时长。

初滤水是在滤池反冲洗结束后,恢复过滤运行的初始阶段滤后出水,出水水质较差,主要是由于反冲洗后虽然大部分杂质被排除滤池外,但仍有少量的杂质滞留在滤层和滤层上部至排水槽顶部之间的水体中[4-5]。理论上,初滤水排放时长等于将滤层和滤层上部至排水槽顶部之间的水排放完的时间,但在实际的运行中,如果将这部分水排放完全,滤池液面会降到砂面以下,出现露砂,影响滤料层和滤池运行[3],在实际的运行中,以排放的初滤水浊度达到水厂滤后水的内控指标为宜。

4 改造后的运行11111经验与效果

4.1 初滤水排放时长的确定与设置

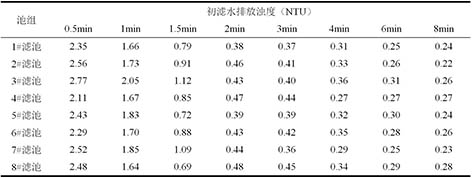

为确定最为经济合理的初滤水排放时间,在一期工程双阀滤池的8组滤池全部改造完成后,依次进行反冲洗,冲洗历时与改造前的时长一致为6min,每组滤池反冲结束后,对最后的反冲洗排水取样检测浊度,确保冲洗效果,然后开启初滤水排放阀,记录每组滤池出水管道上的浊度仪读数的变化情况(浊度仪的取样点设在初滤水排放管接口前端出水管道上,排放初滤水时,此时浊度仪的读数即为排放的初滤水浊度)。初滤水的排放时长约为8min,前2min内,每间隔30s记录一次浊度仪读数,2min以后,每间隔1min记录一次浊度仪读数,4min以后,每间隔2min记录一次浊度仪读数[3],每组滤池排放的初滤水浊度随排放时长的变化情况,见表1。

表1 滤池排放的初滤水浊度随排放时长的变化情况

从表1可以看出,初滤水排放初期浊度较高,2min内浊度迅速降到0.5NTU以下,而后随着排放时长的增加,浊度会有小幅度波动,但基本稳定,始终在0.5NTU以下,满足滤池运行的内控指标即滤后水浊度不超过0.5NTU。从滤池液面的下降情况来看,初滤水排放2min时,8组滤池的液面距离砂面尚有15-20cm,也符合滤池的运行要求。因此,在本次双阀滤池的技术改造中,初滤水排放时长宜设置为2min。

4.2 改造后滤池的运行效果

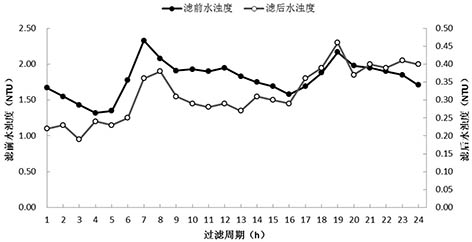

改造后的滤池,按照滤前水浊度不超过3NTU,过滤周期24小时,冲洗历时6min,初滤水排放2min的参数设置投入运行。图2是滤池改造后投入运行两个月时随机选取的一个过滤周期的滤池运行情况分析图。

图2 改造后的滤池运行情况分析图

从图2中可以看出,在滤前水浊度不超过3NTU时,改造后的滤池在冲洗完毕重新过滤的一个周期内(24小时),滤后水浊度均控制在0.5NTU以下,较改造前有明显的改善,滤后水浊度满足水厂的内控指标要求,滤池的过滤周期也到达了原有的设计要求。

5 结语

此次改造在不影响水厂整体生产运行的前提下,充分利用现有滤池的池体构造和管道布置,在出水管道上增设初滤水排放设施,将前期浊度较高的初滤水排出滤池,提高滤后水水质,改善之前滤池过滤周期过短和反冲洗结束后滤后水水质不佳的情况。改造后滤池运行稳定,满足水厂生产运行和水质内控指标的管理要求,达到预期的效果,可为存在类似问题的双阀滤池提供一定的改造思路和参考。

参考文献

[1] 许保玖.给水处理理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2] 蒋艳.V型滤池初滤水排放的简易措施[J].城镇供水, 2011(5):30-32.

[3] 徐晓丽,何莲,郑全兴.某水厂V型滤池初滤水排放控制技术研究[J].中国给水排水, 2019,35(7):40-44.

[4] 冯硕,张晓健,陈超,等.炭砂滤池反冲洗及初滤水浊度控制方式研究[J].中国给水排水,2011,27(1):52-54,57.

[5] 何纯提,路琦.初滤水回用途径探索[J].给水排水,2007,33( 8):43-45.