A3:科技智慧

●重庆蓝洁自来水材料有限公司 魏小兵

水处理药剂竞争日益激烈,为提升企业发展速度,增强企业抗风险能力,重庆蓝洁自来水材料有限公司(以下简称:重庆蓝洁)在研发上进行了大量投入,重点在智能装备、新材料、水处理新技术、污泥处置等方面开展,现就部分工作进行汇报和推广:

一、智能药剂投加系统

重庆蓝洁2020年开始进行智能药剂投加系统的应用尝试,和某世界500强企业合作,应用其在钢铁废水行业成功推广的智能加药系统,投入100多万在重庆某水厂运行后,效果不进入人意。2021年蓝洁开始组建智能化部,开始了自己的研发进程,通过一年的努力,开发出了自主知识产权的软件和设备系统,并通过在重庆水务集团三个水厂的应用实验论证,确认设备及软件系统使用的有效性和可靠性,目前已进入市场推广阶段。

1.市场需求分析

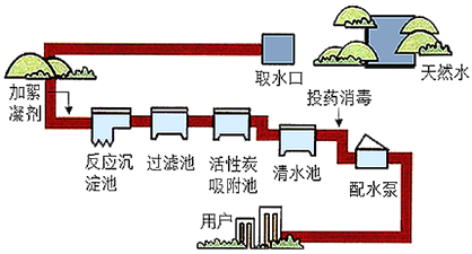

图1 自来水水厂的水处理工艺流程

在现行大多数水厂人工运行的情况下,存在以下问题:

1.1 人工投加主观性强。现有药剂投加方案都是依靠工人手动投加,主观判断。这种方案对人力数量、专业度和熟练度等依赖度很高。

1.2 水厂运营成本高。絮凝剂药耗成本在制水工艺中占据了不小比重,节约药剂可以降低水厂运营成本,达到降本增效目的。

1.3 干扰因素多,出厂水质不稳定。水质条件经常发生突变,人工响应往往不及时,导致水质安全事故发生。

水处理工艺中絮凝剂(PAC)投加是非常重要的一个环节,也是智能化最难的一个环节。影响药剂投加因素很多,每个水厂的不同工艺条件、水质条件(江河、湖泊等)、水体污染程度、源水浊度、源水流量等。需要一个智能系统来实现PAC药剂的智能投加。

2.市场现有智能药剂投加系统使用现状

2.1 智能化分析不足。以重庆某智慧水务公司产品、四川某药剂投加设备厂家产品为

例,其系统更多依赖于人工投加经验,通过人工经验和一些常规反馈机制(如PID)来实现药剂投加,智能化分析能力不足。

2.2 通过大数据分析来投加。以重庆市某大型水厂现用合资品牌加药系统为例,系统需要学习太长时间才能获得比较稳定的投加输出。有些系统甚至需要学习一年以上才能应用。完全不利于系统推广应用。且如果水厂工艺发生变化,系统就不能够适应。

2.3 系统适应性不足。以重庆某大型技术公司产品、深圳某科技公司产品为例,系统

对较平稳的水质有较为良好的投加输出,但水质条件发生变化则不能及时响应。加药反应过程时间以及传感器数据滞后较大(如源水水泵加车后,源水流量计要过一段时间才能读到)。

3.重庆蓝洁智能药剂投加系统介绍

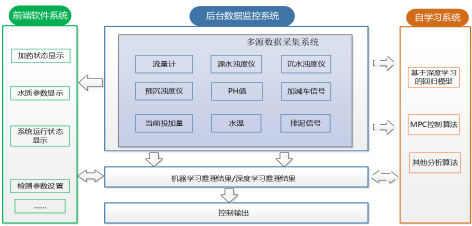

3.1 智能加药系统组成:前端软件系统显示各种数据和检测结果,后台监控系统负责数据的采集、分析和结果控制输出,自学习系统对采集的数据进行训练学习,提供后台数据监控系统所需算法模型,采用“前馈+反馈”复合控制策略,如图2。

图2 智能药剂投加系统组成

3.2 核心技术

3.2.1 采用基于机器学习的预测模型控制原理Learning-based MPC。机器学习的优点在于ML是基于数据来进行预测,随着有效数据的积累,理论上ML的预测能力可以持续的进化;其缺点是被视为黑盒子,其预测性能难以被解释。还有很重要的一点,一旦学习失败,ML通常难以保证安全。而模型预测控制(MPC)优点在于通过合理的设置约束条件,MPC可以确保控制行为的安全性;其缺点是传统的MPC控制是不具有进化能力的,其物理模型和控制参数并不会随被控对象和运行环境的变化做出自适应的调整。

MPC的不足刚好是ML的优势,而ML的不足又刚好是MPC的优势。单独使用ML搭建的黑盒模型不能替代自动控制技术,因此蓝洁智能药剂投加系统使用灰盒模型(即ML+MPC)来实现可解释的最优性能,同时确保控制系统的稳定性和安全性。

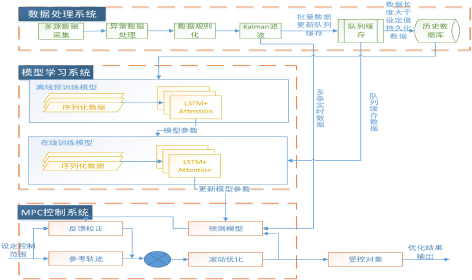

3.2.2 数据处理系统、模型学习系统、MPC控制系统三大核心系统组成(如图3,已申请专利)。该组成系统的创新点:1)改进数据序列化方式,引入多组时序数据,适配水处理工艺。2)采用离线+在线学习方式,保证模型收敛与不断进化。3)优化深度学习模型:加入注意力机制,保证预测模型更加可靠。4)参考轨迹设置方式,结合人工投加经验值,更符合人工投加习惯。

图3 智能药剂投加系统的控制系统

3.3 产品推广亮点

针对其他智能药剂投加系统存在的问题,本系统提升了智能化分析能力、解决了系统及时响应问题以及系统部署后快速稳定输出问题。保证了水质的同时也降低了药耗。实现了“降本提质增效,保安全”,具备以下六大核心优势:1)自动:系统能实现全程无人化运行。2)智慧:系统自学习、自优化性能卓越。3)兼容:系统对不同场景的适应性强。4)稳定:系统可确保出水水质100%达标。5)高效:系统可降低混凝剂药剂耗用20%以上。6)快速:系统部署时间在2周内即可完成。

3.4 实施案例介绍

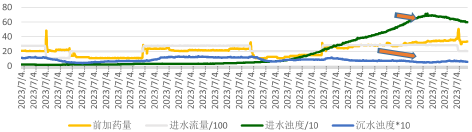

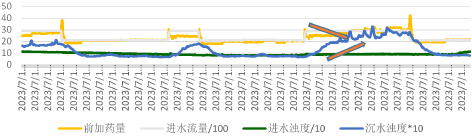

3.4.1 高源水浊度以及变车响应:流量发生变化,系统及时调整药量。投加量随着源水浊度变化也会做及时调整(如图4)。

图4

3.4.2 高沉水浊度响应:以7月19日水质参数为例,此时处于退水时候,水中存在较多腐殖物等。从投加量曲线可看出,随着沉水浊度上升,投加量也在加大(如图5)。

图5

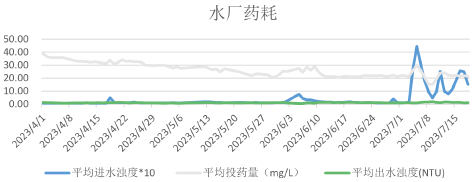

3.4.3 系统药剂优化:4月7日前为人工手动投加,之后为系统智能投加。投加量从之前的36mg/l优化到21mg/l,沉水浊度也基本稳定,优化比例达20%以上(如图6)。

图6

二、微生物附着新材料PVA凝胶

1.市场需求分析

污水处理厂目前广泛应用的方法用物理分离法、化学转化法和微生物法。物理分离法占地面积大,基建和运行成本高,能耗高,管理复杂;化学转化法运行成本高,易产生二次污染;因此采用微生物法的较多,其具有高效率,低能耗,污泥量小,操作管理方便的特点,现已在污水处理中大规模应用。

在微生物法的应用中,其传统的工艺微生物以悬浮态生长,易于从反应器中流失;与水的密度差小,重复利用困难。因此基本上都会采用微生物固定的工艺技术,微生物固着生长,有利于提高微生物的数量,利于固液分离,利于去除氮、高浓度有机物或者难以生物降解物质,提高系统的处理能力和适应性,其具有微生物密度高、代谢增值快、微生物流失少,反应效率高、产物容易分离、反应过程易控制等特点。

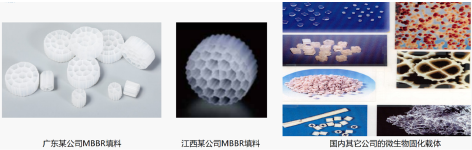

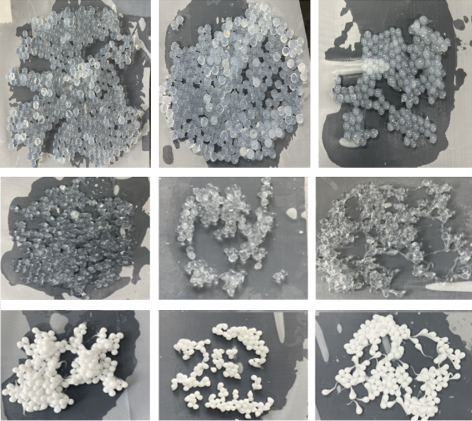

现有市场的微生物固化载体产品几乎都是片状、环状或圆柱状,尚未有球状产品生产线的报道(如图7)。

图7

2.重庆蓝洁PVA凝胶小球介绍

以PVA为原料制备PVA凝胶小球的技术为日本kuraray公司独有,废水PVA生物处理技术也仅为该公司掌握,但现在该公司也已经停止生产并做技术封存,虽然近年来我国也开始了PVA凝胶小球的制备研究工作,但其规模化生产以及在废水处理中实际工程应用尚未见报到。重庆蓝洁和四川大学高分子研究所高分子材料工程国家重点实验室共同研制出与kuraray同样品质的PVA凝胶产品,填补了国内多微孔球状微生物固化载体的空白,未来可能是全球领先产品。目前已经进入应用实验阶段,预计2024年上市推广。

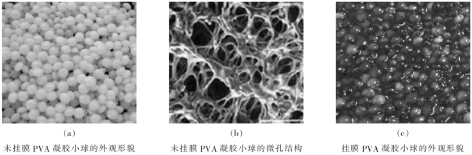

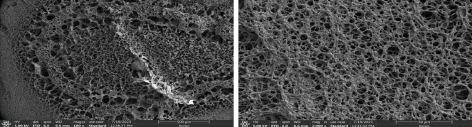

2.1 产品介绍:蓝洁PVA凝胶小球是一种直径为4-5mm,密度为1.025g/cm3的白色球形载体(如图8(a)所示)。拥有从表面贯穿到中心,孔径约为20um的多孔微结构(如图8(b)所示),该载体可利用其表面羟基、易功能化基团等对微生物进行吸附,以自身的微孔结构作为微生物寄存的空隙,从而使各种微生物能够有效富集于其内部及表面(如图8(c)所示)。

图8 PVA凝胶小球外观及微孔结构

2.2 核心技术

2.2.1 独特配方:PVA凝胶配方的关键核心在PVA固含量确定,该配方为kuraray公司独家持有,重庆蓝洁和四川大学研发团队经过10000+次的数据摸索和配方验证,终于实验出该配方的有效点位,并以此实验生产出产品样品(如图9所示)。

图9 PVA凝胶小球配方探究

2.2.2 神奇交联:PVA凝胶的制备关键核心在交联方式,研发团队通过对比不同的交联剂、交联时间等条件,优选出国内独有的交联方式和工艺控制要点,能够稳定生产出微孔结构球状PVA凝胶,如图10所示的不同交联方式情况下PVA凝胶切开后的扫描电镜图,可以看到微孔结构的差异性。

图10 PVA凝胶小球切开后内部结构

2.3 产品推广亮点

PVA凝胶小球在污水处理中具有微生物富集量高、系统启动快、容积负荷高、处理效果好、污泥减量显著和抗冲击能力强等优势。在相关应用研究资料文献和可乐丽的推广介绍中均有体现。

2.3.1 厌氧生物工艺:Khang等以PVA凝胶小球为微生物固化载体,在ESGB反应器(8.5L)中处理水产养殖废水,结果表明,运行37天后,PVA凝胶小球表面富集了大量微生物,由白色变成深黄色。运行112天后,容积负荷(OLR)从4.0上升至18.0kg〔CODcr〕/(cm3.d),水力停留时间(HRT):6h缩短到1.3h,CODcr去除率94%,TSS去除率90%,充分体现了其CODcr去除率高、微生物富集量高、反应器容积负荷高、系统启动过程快的特点。

2.3.2 好氧生物工艺:付伟、刘永红等以PVA凝胶小球为微生物固化载体的生物工艺,处理印染废水和果汁废水,结果表明,印染废水在运行66天后,容积负荷(OLR)2.2kg〔CODcr〕/(cm3.d),出水CODcr<200mg/L,色度<40倍,污泥产率0.083kg〔MLSS〕/kg〔CODcr〕;果汁废水在运行100天后,容积负荷(OLR)6.0kg〔CODcr〕/(cm3.d),CODcr去除率89%,BOD去除率90%,TOC和TN去除率:>75%,TP去除率:60%。充分体现了其容积负荷高、污泥减量明显等特点。

2.3.3 生物脱氮工艺:Hoa等以PVA凝胶小球为微生物固化载体,在厌氧流化床反应器(4.06L)中模拟的含氮废水,结果表明,在进水总氮600mg/L时,当TN负荷1.35kg/(m3.d),HRT从16h降至9h,TN去除率85%左右;当TN负荷3.0kg/(m3.d),HRT从9h降至4h,TN去除率80%左右.充分体现了抗冲击能力强、TN负荷高、TN去除率高的特点。

三、村镇污水处理一体化设备技术

国家的乡村振兴战略中生态振兴是五大振兴之一,实施乡村振兴战略二十字方针包括生态宜居,乡村三大功能的第二大功能为承担供应生态屏障和生态产品,无不和农村污水治理息息相关。国家对农村污水治理进展安排是:1)探索阶段(2005-2008年):重视农村环境保护问题,出台政策支持。2)初步发展阶段(2008-2015年):资金配套和示范建设,农村环境连片整治。2015年,全国农村共有污水处理厂3437座,总处理能力达954万t/d。(3)快速发展阶段( 2015-至今):快速发展,制度完善、资金投入、设施建设。2021年,我国农村污水处理厂超过1.5万个,处理能力超过3000万t/d。

目前村镇污水处理能力不足,现状不容乐观,以重庆市为例,蓝洁和重科院团队2020年10月~2021年1月调研重庆市42个区县近千座污水处理厂,大致情况如下:多数项目在近5~10年内建成,主要在近3年实施技改;处理总规模近100万吨/天,单个规模总体偏小,规模差异大,主要为30~25000吨/天,<2000吨/天的占比87.0%;工艺共计20余种工艺,城市化工艺占81.0%(AO、AAO、MBR、CASS、氧化沟等658座),仍有部分落后、罕见或不适宜乡镇;乡镇级主要执行一级B标,约百余项目执行地方标准,村级大部分执行地方标准。

目前村镇污水处理存在的主要问题如下:

1.总体达标率不高。主要超标指标:TN、TP,主要是单指标(TN)和双指标超标(TN、TP),TN(74.70%)、TP(52.50%),超标原因分主要是进水C/N比失衡,进水总氮偏高,TN平均值37.9 mg/L;近20%进水大于60 mg/L,进水COD平均浓度约150mg/L;TN不达标中,COD/TN 小于4 的近百座,小于3的50余座。

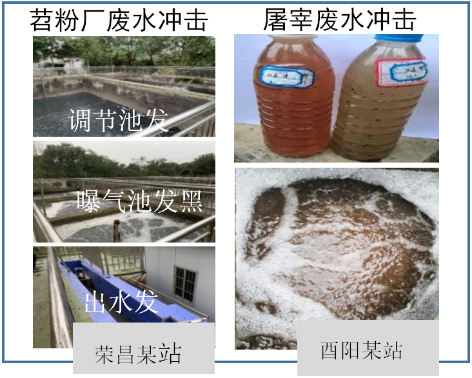

2.高浓度符合冲击。废水种类较多,高浓度废水不确定排放冲击较大(如图11)。

3.工艺运行管理要求高。以AO、AAO为主,自动化程度低,现场管理要求较高。

4.人员总体素质不高。驻厂人员数量约1.6人/厂,大专以上学历人员4.5人/区县,约0.18人/厂。

图11

针对以上问题,重庆蓝洁和重庆市科学技术研究院合作,寻求一种工艺运行管理简单、总氮去除效果好、运行费用低的村镇污水处理一体化设备技术,现已取得实质性进展——反向膜生物技术和双反向膜生物技术。

(一)反向膜生物技术

1.基本原理

微生物膜附着生长在透氧中空纤维膜表面,污水在透氧膜周围流动时,水体中的污染物在浓差驱动和微生物吸附等作用下进入生物膜内,经过生物代谢和增殖被微生物利用,使水体中的污染物同化为微生物菌体固定在生物膜上或分解成无机代谢产物,从而实现对水体的净化。

2.基本构造

一种将传统生物膜工艺系统同膜供氧方式相结合统一的新型污水处理工艺。氧气和污染物分别在生物膜的两侧向生物膜内传递并消耗。如图12所示。

3.工艺特点

3.1 氧与污染物对向传质,氧利用率高;

3.2 生物膜内层好氧,外层缺/厌氧,同步硝化、反硝化;

3.3 氧传递过程无气泡,效率高;

3.4 置于调节池、厌氧池、缺氧池等,充分利用碳源,且无损改造利用现状池体。

4.实现方式

现状工艺无损耦合改造方式:利用缺氧池或调节池空间,几乎无新增曝气量。

5.技术优势对比

5.1 反向生物膜对AO工艺效果的强化

5.1.1 正常进水条件下:

典型村镇污水进水水质条件:COD 174mg·L-1,NH4+-N29 mg·L-1,TN 34 mg·L-1

去除率:COD提高6.5%,NH4+-N提高12.5%,TN提高10.9% 。

5.1.2 村镇特殊进水条件下:

5.1.2.1 进水高有机负荷:高进水有机负荷情况下,氨氮(AN)去除受到抑制,反向生物膜与传统AO工艺相比,进水COD 达到600mg/L后,其对氨氮的去除效率提高了15%。在不同进水有机负荷情况下,反向生物膜总氮(TN)去除率较传统AO工艺提升约20%。

5.1.2.2 进水低碳氮比:COD/TN 低于4,反向生物膜与传统AO工艺对氨氮去除效率差别不大。低碳氮比条件下,TN去除效率差异较大,反向生物膜较传统工艺TN去除效率平均提升17%,碳氮比越低提升越大,COD/TN为0.5时,提升约25%。综合计算,可节约碳源投加20%以上。

5.1.2.3 不同运行模式:

A—进水同时内回流开始运行,进水停止时内回流停止,曝气持续工作;

B—进水同时内回流和曝气开始运作,进水停止后两者运行停止;

C—进水1h后,开曝气和内回流

三种情况下,反向生物膜对氨氮去除略高于传统AO工艺。总氮去除显著提高,提高约20%。

5.2 反向生物膜与MBBR效果对比

5.2.1 抗冲击能力强:应用实验中,春节期间高进水负荷冲击期间,MBBR污泥表观发黑更明显。采取措施后,反向生物膜4天出水恢复正常,MBBR 8-9天出水恢复正常。

5.2.2 特殊情况下总氮去除率高:在无消化液回流的情况下,进水总氮低于60mg/L反向生物膜出水能达到一级B标,平均去除率61%,比MBBR高16%;在无悬浮活性污泥情况下,反向生物膜出水总氮浓27mg/L;MBBR出水总氮浓度41.5mg/L,去除率比MBBR高26%。

5.2.3 高氮进水负荷下去除率高:进水总氮80-100mg/L时,反向生物膜出水稳定一级A标水平,平均出水总氮浓度14mg/L,MBBR 出水总氮19mg/L。

(二)双反向膜生物技术

1.基本原理:生物膜结构相反,厌氧好氧池容相反。

生物膜与常规生物膜结构相反,具有氧气利用率高,污染物传质、去除效率高等特点。传统厌、好氧池容一般为3:7,本技术厌、好氧池容为7:3,即好氧池池容小,曝气量也小。

2.技术优势对比

2.1 处理效果好

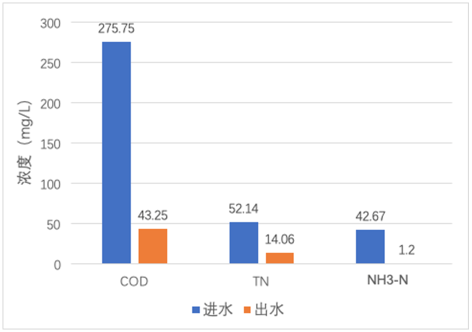

初步实验结果表明:双反向膜生物技术对COD的去除效率为85%;TN的去处效率为75%;对NH3-N的去除效率为97%。出水达到污水排放一级A标。参数优化后,效果进一步提升。如图13所示。

图13

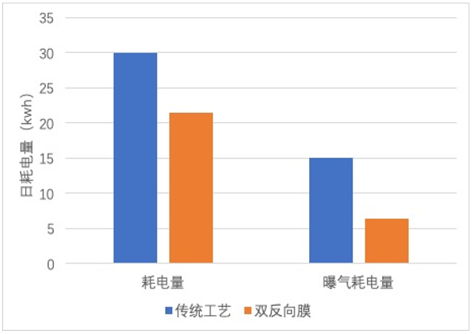

2.2 能耗降幅大

以规模100吨/天的污水厂为例:传统工艺日耗电量约30KWh,其中风机耗电约15KWh。双反向膜生物技术因其工艺特点,日耗电量仅约21KWh,降低能耗约30%。如图14所示。

图14