A2:行业纵横

碧波荡漾、草木葱茏、绿树成荫,一幅“河畅、水清、岸绿、景美”的生态画卷展现在人们眼前。夏末秋初,浙江省平湖市风光旖旎,所到之处令人心旷神怡。在这座河网密布的滨海平原小城,由于高耗水产业发展等原因,平湖市工农业用水量占全市用水总量的比例曾高达83%。加之近岸海域污水处理厂排放标准要求高,原本具有丰富河网资源的平湖市,却面临着水资源消耗总量超标和水环境承载能力超载的双重困境。

2022年,平湖市在工业、农业和生活领域,开启了再生水利用配置模式、关键技术和机制创新方面的研究探索,在全域构建“优质+常规+再生”的多水源分质协同配置模式,推进工业集中再生利用扩容、农业循环再生利用扩面、生活分质再生利用准备,努力当好探索加强再生水配置利用路径的”排头兵”。

解用水之困 促工业发展

打造独特再生水配置模式

“面对集中连片式用水企业,在平湖用水指标受限的当下,广泛实施中水回用,增加循环利用量,充分发挥产业高度集聚的优势,利用污水集中处理、分布供给的再生利用模式,是缓解当前困境的最好办法。后期,我们将通过不断扩大再生水厂规模来满足企业未来发展用水需求。”平湖市水利局相关负责人介绍道,预计“十四五”期间,平湖市新增工业用水需求总量为2200万立方米,开展工业再生水利用,能够在不增加域内外水系水环境治理负担的前提下,进一步扩大区域内企业的生产规模,为引进新企业腾出排污空间,进而提升全市产业聚集发展水平,促进经济社会高质量发展。

促节水减排 保粮食安全

农田排水再生利用持续发力

走进平湖市广陈镇龙兴村赵家兜灌区,整齐的田块依次铺展,一道道生态沟渠穿插其中,沟内野茭白等水生植物郁郁葱葱,呈现出一派美丽的田园风光。

▲赵家兜灌区具有保水功能的双闸板“小闸门”排水口

“这是嘉兴地区首个农田‘尾水’零排放工程。河水通过泵站依次进入灌溉渠道、稻田、生态沟,最后回流池塘,真正实现农田‘尾水’零排放。”广陈镇农业农村部门负责人介绍,稻田出水口安装双闸板溢流型“小闸门”,使稻田具备平均承载50毫米降雨量的保水功能,做到“晴天不排水、雨天少排水”,切断农田化肥、农药流失通道,有效减少农田退水排放量。目前,该控制闸已推广覆盖约3.6万亩,实现尾水“零排放”农田5.33万亩,预计2023年底可达11万亩。

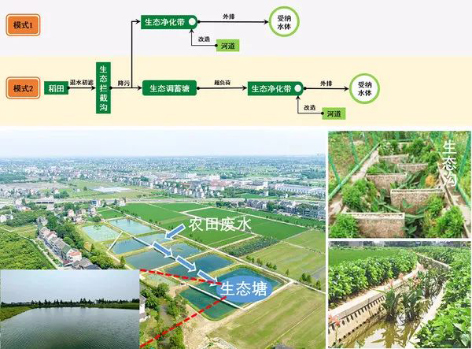

▲“生态沟渠+生态塘”稻田退水零直排模式

平湖市近年来围绕“源头减量”“过程拦截”“末端治理”三个环节,因地制宜,开展4种不同模式的末端治理工作,探索形成了“田、沟、河、圩”的农田排水再生循环利用模式。通过数字化监测、精准灌溉节水、过程调蓄控污、沟塘生态处理、再生水回用等举措,实现“肥药双减”和“减污降碳”双目标。据统计,在农田排水再生利用模式下,粮食总产量稳增长的同时,平湖市全年实现节约农田灌溉用电27万千瓦时,节约农业用水总量549万立方米。以平湖市近20万亩水稻种植面积测算,每年碳减排量可达4万吨,每年可列入CCER(国家核证自愿减排量)的碳交易额可达200万元。水质监测数据显示,农田排水再生处理后水样总氮平均下降28.5%、氨氮平均下降32.5%、总磷平均下降27.5%,全市市控以上断面达到或优于Ⅲ类水质比例提升至100%,水质实现根本性改善,农田排水再生利用成效显著。

多水源分质 优生活供给

构建生活用水高效利用新格局

进入平湖市水务集团所属水厂生的产车间,大大小小、形状各异的阀门将水管有序连通,沿着供水管道延伸至车间外。

“随着再生水供水范围的逐步扩大,我们探索创新居民生活领域的再生水利用配置模式。利用平湖特有的高覆盖率‘小分质’供水管网这一良好基础,可以让再生水分质进入居民生活用水范畴,逐步置换太浦河常规水,使之真正成为‘城市第二水源’,构建‘千岛湖原水+再生水’为主要配置模式的生活用水格局。”平湖市水利局分管负责人介绍道。

▲再生水厂中控室

再生水作为千岛湖和太浦河原水的补充水源,可满足平湖全市生活用水需求,能够置换出约2500万立方米水量,进一步缓解用水指标受限压力,是一项优化非常规水配置利用、实现高效节水的有力措施,为同类型地区推广再生水在生活领域的利用配置提供了先行先试经验。

再生水利用是强化水资源刚性约束、减少污水排放总量、改善水生态环境质量、提升经济社会绿色发展水平的重要举措。作为浙江省再生水利用配置试点城市之一,平湖市不断探索形成先进、适用、成熟的再生水利用配置模式和政策体系,推动再生水向更大规模、更多领域配置利用,打造了滨海平原河网水环境敏感地区的再生水利用配置样板。

(来源:《中国水利报》 作者 陈宇峰)