A4:专版

“时代楷模”“中国水安全专家”,虽然头顶诸多光环,但中国水务龙头企业——粤海水务依旧低调而朴素:他们秉持“生命水、政治水、经济水”的企业核心价值观,始终把“供应优质水、改善水环境”作为自己的使命,赢得了各地政府、百姓及合作伙伴的信赖。在粤港澳大湾区高质量发展的大背景下,以东深供水工程近60年高质量的运营管理为起点和支撑,粤海水务凭借水务全产业链项目的丰富建设运营管理经验,建立了高标准的工程建设管理要求、先进的运营管理理念、严谨的安全管理制度和创新驱动的“科技水务”产品服务体系。近日,本报记者对粤海水务副总工程师赵焱博士进行了专访,跟随她一起走进与时代共成长的粤海水务。

民生至上,“四龙引水”润泽千万百姓

粤海水务是广东粤海控股集团有限公司旗下集原水、自来水、污水处理、水环境综合治理、清洁能源、科技研发等多种业务于一体的水务全产业链大型服务运营商,在全国 17 个省级行政区投资运营水务项目110个,水处理规模近5900万立方米/日,服务 1 亿人口。 粤海水务聚焦国家重大发展战略支撑体系,积极发挥重大民生水利工程丰富建设管理经验,在广东省水利厅、粤海控股集团的支持下,勇担广东省“五纵五横”水网主骨架中“四横”的建管重任。在高质量运营东深供水工程的同时,承建了环北部湾广东水资源配置工程、珠江三角洲水资源配置工程和韩江榕江练江水系连通后续优化工程,有力助推广东“851”水利高质量发展蓝图实施和国家水网建设。

据赵焱介绍,珠江三角洲水资源配置工程于2019年5月正式开工,于今年1月30日正式通水;环北部湾广东水资源配置工程的主体工程于2023年4月开工,计划2031年4月建成通水;韩江榕江练江水系连通后续优化工程,即粤东水资源优化配置二期工程项目,于2022年11月开工,计划2026年2月通水。加上一直在为深港两地供水的东深供水工程,四大重点水资源配置工程, “四龙引水”润泽湾区千万百姓,将共同为粤港澳大湾区和各地经济社会发展提供坚实的供水支撑。

安全为要,打造世界一流水务企业

“安全”是服务民生的第一步。粤海水务对标世界一流企业管理理念,自上而下构建了完整的安全制度体系和全方位的标准化运营管理体系。以“科技赋能、技术引领”为抓手,构建集团化智慧运营全国项目公司“一张网”,提升了企业运营效率;通过水务聚焦战略性新兴产业,加速科技研发、环境检测、智慧水务等领域科研成果转化创效,保障了从“源头到龙头”的业务全领域与生产全过程的安全和高效,为企业高质量发展蓄积“新质生产力 ”。

“安全为本”是粤海水务始终坚持的指导思想。粤海水务从目标职责、制度建设、员工培训、现场管理、安全风险管控和隐患排查治理、应急管理、事故管理等方面开展工作,夯实安全管理基础;通过构建粤港澳大湾区城市群多水源保障体系、城镇供水双水源和双电源保障体系等,利用联调互济,加强安全供水保障能力;以安全生产标准化8个管理要素融入到日常安全管理工作,统一水资源安全管理标准,实现标准化管理;依托创新的水处理工艺和设备、领先的水质检测能力、先进的智慧水务一体化解决方案等,构建了从“源头到龙头”全流程的水安全保障体系。同时,粤海水务通过引入战略合作机制,依托战略联盟开展工程建设,以高标准、严要求的态度,有效实现工程项目质量优良、安全高效、投资可控。

从理念到管理,从创新到落地,粤海水务一步一个脚印,擦亮“中国水安全专家”名片。2013年,粤海水务通过国家级水利工程管理考核,开创了水利行业泵站和水库工程同时高分通过验收的先河,成为国家级水利工程管理单位;2015年,粤海水务在全国水利行业首批取得水利部安全生产标准化一级达标证书;2020年,粤海水务被评为“全国安全文化建设示范企业”,成为国内水务行业安全管理的品牌引领者。

使命担当,发展绿色低碳新模式

“生态”是粤海水务发展战略中的关键词之一。在重点工程建设管理中,珠江三角洲水资源配置工程由于输水线路穿越珠三角核心城市群,粤海提出并践行了“把方便留给他人、把资源留给后代、把困难留给自己”的建设理念,全线采用深埋盾构管道方式,最大程度地保护了工程沿线的生态环境。环北部湾广东水资源配置工程建成后将新增灌溉面积185万亩,可退还被生活工业用水挤占的灌溉水量,保障廉江等国家粮食核心区的口粮田稳产;每年可退减地下水超采区开采量5.66亿立方米,退还被挤占的生态环境用水1.85亿立方米,大幅度改善区域水生态环境。

“环保”,也是粤海水务深耕的领域之一。近年来,粤海水务积极参与城市黑臭水体治理、湖库水环境综合治理及河流水环境综合治理,通过高水平服务推动水环境持续改善,让清清碧水重新流淌在城乡之间。以广东广州东山湖水质提升项目为例,东山湖紧邻广东省委,系广州“羊城八景”之一。水质提升项目通过控源截污、内源治理,生态修复、水质净化,水系沟通、活水循环等治理方式,重建生态系统,解决水体富营养化问题,水质从治理前的劣V类全面提升至IV类水标准。

新能源、新材料是粤海水务近年来积极关注的重要领域。为贯彻落实国家关于大力发展绿色新能源的重要部署,助力实现“碳达峰、碳中和”目标,粤海水务探索开拓清洁能源产业,积极打造绿色低碳发展新模式,“水电+光伏”年发电总量达12.14亿千瓦时。其中,粤海水务分布式光伏发电项目,在广东、广西、海南等6个省份规划建设厂站55家,总装机容量45兆瓦,年均发电量约4400万千万时。

在新材料方面,粤海水务正在开发高效能、低成本、长寿命的新型涉水膜,努力实现进口产品国产化替代。在无机膜材料方面,粤海水务研发了催化氧化-吸附耦合陶瓷膜片,与传统膜材料相比,有机物去除率可提升30%以上,抗污染能力可提升20%以上,并节省能耗和反冲洗水用量;在有机膜材料方面,研发了新型有机-无机杂化超滤膜,与商售膜相比,抗污染能力更强,水通量提升50%以上,对水中腐殖酸等杂质截留率高达99%,可在饮用水处理、海水淡化、工业用水、污水回用等领域应用。

前沿科技,探索发展企业新质生产力

新质生产力以科技创新为主,是摆脱传统增长路径、符合高质量发展要求的新型生产力。对于今年全国两会点题“新质生产力”,赵焱告诉记者,今年政府工作报告中将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力 ”作为第一项工作任务,粤海水务围绕大湾区高质量发展主题,高标准建设、精益化运营民生水务项目的同时,坚持科技赋能、技术引领,大力倡导节水创新理念,持续推动“科技水务”全产业链发展升级。

她介绍说,在粤海水务看来,水务作为传统行业,关键是要通过创新平台建设、科研成果转化和智慧水务应用,全面提升水务行业的生产方式和生产效率,通过研发新技术和探索新模式,统筹推进水务行业传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育,积极实现高端化、智能化和绿色化的转变,为企业乃至行业的高质量发展蓄积“新质生产力”。

据了解,在创新平台建设方面,粤海水务目前共有14个科研创新平台,建有“国家工程研究中心”“博士后科研工作站”“粤港澳大湾区(广东)水安全联合创新中心 ”等国家级、省部级科研平台, 拥有开展智慧水务业务的科荣公司和开展环境检测业务的检测公司等高新技术企业,并与清华大学、哈尔滨工业大学、香港大学等名校建立了产学研联盟,未来将进一步完善以企业为核心、产学研用紧密结合的环保技术创新体系。

在科研成果转化方面,粤海水务将继续围绕国家及湾区重大需求,聚焦水务运营难点痛点问题和行业前沿共性关键技术,关注新材料、新工艺和新算法等,如新型膜材料、好氧颗粒污泥工艺、物联网技术等,开展饮用水深度处理、污水低碳及资源化、污泥减量及资源化、管网控漏、智慧水务系统开发及水质检测等专项科研攻关和新型技术储备,支撑水务产业快速发展与转型升级。

在智慧水务应用方面,粤海水务已建立智慧水务全流程平台公司, 业务覆盖智慧生产、智慧管网、智慧服务、智慧管控,智慧工程等, 开发了边缘计算网关、智能 RTU、二次供水智能控制柜等高附加值设备,未来将充分利用“云、大、物、智、移”等前沿信息化技术, 持续迭代升级产品,优化软硬一体化解决方案,为水务管理的精细化、智慧化提供技术支持。

赵焱还介绍到,粤海水务将进一步锚定高质量发展目标,对标世界一流企业,加大科研投入、加强成果转化,全力推动“科技水务”业务板块发展,打造原创技术“策源地”,持续提升企业发展新质生产力。并进一步强化品牌发展战略,将品牌制度和流程渗透到企业文化、运营管理、并购投资、创新研发、客户服务等企业生产经营中的各个环节,形成协同效应,为粤港澳大湾区的高质量发展提供强劲推动力、注入新动能。

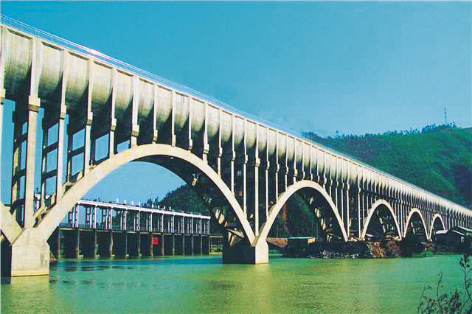

东深供水旗岭渡槽

狮子洋底“钢筋铁骨”(B3标)

环北广东工程贵子支洞航拍

施工4标“粤东12号”始发现场

■相关链接

五大水源工程助力湾区高质量发展

从“东深供水工程”到“四龙饮水”工程,粤海水务秉承“生命水、政治水、经济水”的企业核心价值观,服务粤港澳大湾区,服务中国百姓。其中,“东深供水工程”被称为香港的生命线工程,“四龙饮水”工程则为广东省“五纵五横”水网主骨架中最重要的“四横”建设任务。

东深供水工程

东深供水工程是以向香港供水为主要目标,同时担负深圳市和东莞沿线乡镇原水供应的跨流域大型引水工程。工程于1963年经周恩来总理批准兴建,1965年3月建成并开始向香港供水,初期年供水规模0.68亿立方米。工程于1974年至2003年间,先后进行了三次扩建一次改造,改造后年供水能力达24.23亿立方米,供水水质达到国家地表水II类标准。东深供水工程建成运行50多年来,累计供水量超642亿立方米,其中对港供水约292亿立方米(截至2024年1月)。该工程对香港、深莞供水分别占香港淡水总量的70~80%、深圳用水量50%以上、东莞沿线8镇用水量80%以上,为香港的繁荣稳定和深圳、东莞的经济发展做出了重要贡献,被誉为“生命水、政治水、经济水”。

珠江三角洲水资源配置工程

粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。近年来, 随着经济社会高速发展,大湾区水资源时空分布不均、开发利用不平衡、应急备用水源不足等问题日益突出,谋划引西江之水解东江之困, 是解决粤港澳大湾区东部城市群缺水难题的最佳途径。珠江三角洲水资源配置工程是全国172项节水供水重大水利工程之一、粤港澳大湾区重要基础设施项目,是关乎粤港澳大湾区城市群发展的重大战略工程。

珠江三角洲水资源配置工程由一条干线、两条分干线、一条支线、三座泵站和四座调蓄水库组成,全长113.2公里,设计年供水量17.08亿立方米,总投资约354亿元,建设总工期60个月。

工程通过西江、东江水源互补、丰枯调剂, 退还东江流域及沿线城市被挤占的生态用水,缓解或降低东江水资源开发利用强度,建成后可为深圳、东莞和广州南沙提供新水源, 解决生活缺水问题,同时为香港、广州番禺、佛山顺德等地提供应急备用水源。

由于工程全线采用深埋盾构管道方式,在建设过程中,粤海人传承东深供水“时代楷模”精神,在纵深40至60米的地下空间建造输水管道,为湾区未来发展预留大量地表与浅层地下空间资源。同时,考虑到工程建成后的高效、低能耗运行,建设团队将物联网、大数据、云计算等先进信息化技术融入了设计工作,为工程建设管理提供了全方位感知、多维度服务,全力打造出新时代的标杆工程。

环北部湾广东水资源配置工程

环北部湾广东水资源配置工程是被列入《全国水资源综合规划》《珠江流域综合规划(2012~2030年)》的跨流域水资源配置工程,是国务院确定的2020年及后续重点推进150项、2022年重点推进55项重大水利工程之一,是广东省委、省政府为支撑湛江、茂名、阳江、云浮等四市未来经济社会可持续发展、谋划建设的重大民生工程,是广东省迄今为止输水线路最长、建设条件最复杂、总投资最高的重大水利工程。

该工程总投资614.56亿元,输水线路总长490.33公里,年供水量20.79亿立方米,总工期96个月。工程全线将连通10座水库,建成后将实现江库联调、水源互济,以城乡生活和工业供水为主,兼顾农业灌溉积极改善水生态环境,将本地水资源和供水工程无法覆盖区域作为重点受水区,统筹考虑节水改造、中水回用、用水发展等既有资源与发展需求,确保建成后实现江库联调、水源互济、供需平衡,系统解决粤西地区缺水问题,大幅提高区域水安全保障能力。作为粤西水网的大动脉,环北部湾广东水资源配置工程从根本上解决粤西地区特别是雷州半岛水资源短缺问题。

“三江”连通后续优化工程

粤东水资源优化配置工程是广东省委、省政府从粤东地区经济社会发展的全局高度谋划建设的重大水资源配置工程,对解决粤东地区资源性缺水和工程性缺水问题,支撑粤东地区经济社会高质量发展,加快构建“一核一带一区”区域发展格局具有重要意义。

2022年9月实施的韩江榕江练江水系连通后续优化工程为粤东水资源优化配置工程的二期工程,由“一干两支”组成,把韩江水资源调配至汕头市潮阳区、潮南区和揭阳普宁市以及潮州市潮安区等地区,输水线路总长71.65公里。工程立项总投资101.19亿元,总工期40个月,建成后将为受水区年均增加供水量3.11亿立方米,受益人口850万,有效解决粤东地区缺水问题并改善榕江、练江水环境。

生态水务-茂名小东江

本报记者/粤港澳大湾区工作室主任 陈 靓

通讯员 粤海水务 康杨天睿