A3:科技智慧

近年来,国内外极端降雨事件频现,虽然排水标准经过多次修订和调整已有明显提高,但很多已建系统采用的标准明显偏低,无法达到新标准和规划的要求,当暴雨出现时可能会带来积水和内涝风险,亟需进行提标改造。同时,随着对面源污染防治的重视,雨水泵站从单一的除涝功能向控污除涝融合、蓄排结合的多功能延伸,从过去保障城市防汛安全的单一目标转变为水安全和水环境并重的“两水平衡”。随着城市用地资源愈发紧张,排水设施建设空间受到更多限制。以桃浦科技智慧城雨水泵站及初雨调蓄池为例,通过景观山体下方全地下雨水泵站及初雨调蓄池合建的工程设计,讨论排水系统的提标、控污及布置方案,以期为同类工程设计提供参考。

01 工程概况

桃浦科技智慧城核心区位于上海市中心城区西北角,隶属于普陀区,北起沪嘉高速,南至金昌路,西起外环线,东至南何支线。桃浦科技智慧城核心区排水系统规划为雨污分流制,现状雨水泵站规模为14m3/s,暴雨重现期为1年一遇,设计标准较低。为了实现规范及上位规划提出的暴雨重现期5年一遇的要求,计划将排水系统分为东西两个片区,东片区由现状雨水泵站排水,西片区由新建雨水泵站排水;同时,新建初雨调蓄池收集整个片区的初期雨水。为了满足地区高标准的城市规划定位,落实上位规划要求,保障地区的防汛安全和内涝防治,削减降雨径流污染,在现有排水设施的基础上新建雨水泵站及初雨调蓄池是十分必要且迫切的。

02 总体方案设计

2.1 设计规模

新建雨水泵站服务于桃浦科技智慧城核心区排水系统西片区,服务面积约为196.40hm2,根据《上海市城镇雨水排水专业规划(2020—2035年)》《桃浦科技智慧城核心区雨污水系统专业规划》和《室外排水设计标准》(GB 50014—2021),排水系统暴雨设计重现期为5年一遇,综合径流系数取0.50,经计算及InfoWorks ICM模型验算,设计规模为19.17m3/s。初雨调蓄池服务范围为整个核心区排水系统,服务面积约为386.34hm2,根据《上海市城镇雨水排水专业规划(2020—2035年)》《上海市污水处理系统及污泥处理处置专业规划(2017—2035年)》和《桃浦科技智慧城核心区雨污水系统专业规划》,确定初期雨水截流标准为5 mm,经计算设计规模为10000m3。根据上海市水务局相关文件和上海地标《城市排水泵站设计规程》(DGJ 08—22—2018),雨水泵站中应设置旱流污水截流设施,对雨水管道中污染较为严重的道路冲洗水、管道混接水等进行截流,接入污水输送和处理系统进行处理后达标排放,减少水体污染。截流规模按照区域旱流污水量的20%配置,经计算设计规模约为2900m3/d。同时配套新建雨水总管、初期雨水截流管和调蓄池放空管等,长度约为3.8 km。

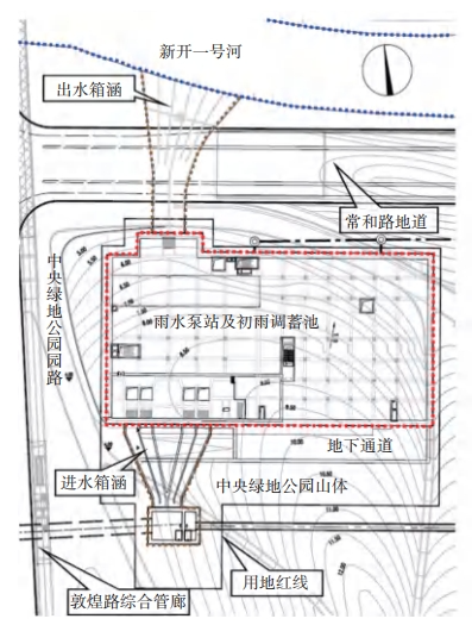

2.2 选址及建设条件

根据规划,雨水泵站及初雨调蓄池选址处于桃浦科技智慧城核心区中部,规划用地面积约为6000m2,周边情况较为复杂(见图1)。用地上方为中央绿地公园,该公园是上海市中心城区最大的开放式绿地公园,建设标准高。用地北侧为常和路地道,该地道下穿中央绿地,与周边道路连通,与用地红线最近距离约4m。用地西侧为敦煌路综合管廊,该综合管廊与用地红线最近距离约13m。雨水泵站的排放出路为新开一号河,位于常和路地道的北侧,排放箱涵需从地道下方穿越。

图1 选址及周边情况

2.3 布置形式

由于用地上方为高标准的中央绿地公园,雨水泵站及初雨调蓄池需要与周围的山体景观相协调,因此采用全地下的建设形式。为了节约用地面积,减少出入口,降低附属设施对绿地景观的影响,将雨水泵站和初雨调蓄池合建。同时,考虑到竖向叠加会导致构筑物埋深过大,造价高,且运行管理不便,因此两者采用平行布置形式。

03 雨水泵站及初雨调蓄池布置

3.1 总平面布置

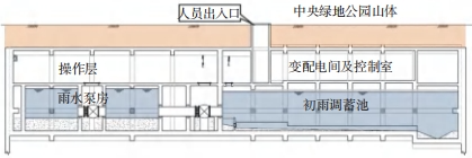

雨水泵站及初雨调蓄池平面尺寸约为83m×43m,主体结构位于中央绿地公园景观山体下方,人员出入口、通风井、设备起吊口、采光口等设施与中央绿地景观设计结合,作为景观小品融入其中。检修车辆及管理人员通过园路和地下通道进出,地下通道长度约75m,宽度约7.5m,坡度约8%。进水箱涵为3m×3m双孔~3m×3m四孔,从南侧进水交汇井接入。出水箱涵为7m×1.6m~24m×1.6m,下穿常和路向北排入新开一号河。总平面布置见图2。

图2 总平面布置

3.2 竖向布置

雨水泵站及初雨调蓄池采取全地下式布置,埋深约14~17m,竖向布置见图3。除格栅井外,雨水泵站及初雨调蓄池的顶板标高为4.0m,上方为中央绿地景观山体,山体种植灌木和乔木。地下一层为操作层,包括设备检修空间、变配电间及控制室等,净空约4.5~4.8m,中板标高为-2.0m,其中,变配电间及控制室的平台高于操作层0.5m,以降低水淹风险。操作层中板均采用压力盖板与下方池体隔绝,避免高水位运行时渗水影响操作层安全,盖板上方均设有电动葫芦,满足设备的起吊检修。地下二层为工艺设备层,根据进、出水箱涵位置及周边条件,西侧布置为雨水泵站,东侧为初雨调蓄池,中间为管廊,泵站及调蓄池正常运行工况时的有效水深约7.1m,底板标高均为-10.0m,调蓄池局部落深处标高为-11.3m。

图3 竖向布置

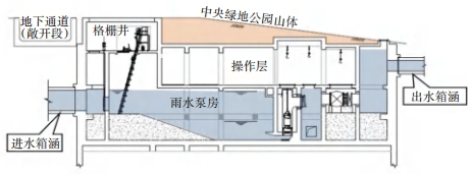

为保障设施的运行安全,雨水泵站格栅井平台局部抬高,由操作层的-2.0m抬高至3.0m,高于排水系统极端高水位0.5m,避免格栅处雨水冒溢损坏设备,降低威胁管理人员健康的风险;格栅井顶板标高为7.8m,结合景观造型设计,上部设置可拆卸吊装孔,满足格栅及闸门的检修起吊要求。同时,雨水泵房水泵及拍门上方利用景观造型将顶板局部抬高1m,满足设备在操作层的安装检修要求,避免从外部起吊影响公园的游览环境。雨水泵站剖面见图4。

图4 雨水泵站剖面

3.3 平面布置

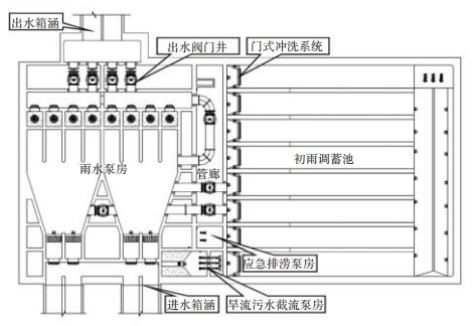

雨水泵站及初雨调蓄池下层平面布置见图5。西侧的雨水泵站平面内净尺寸约为39.4m×30.9m,由南向北依次为进水箱涵、进水闸门井、格栅井、雨水泵房、出水阀门井及出水箱涵。进水闸门井内设置4套进水闸门,尺寸为2.0m×2.0m,通过闸门控制进水流量。格栅井内设置4组钢丝绳格栅除污机,栅条间隙为50mm,单组渠宽为3.0m,可以去除水中较大的漂浮物和杂物,保障水泵安全运转,同时有利于减少调蓄池的沉积物。考虑到雨水泵站地理位置敏感,对环境和噪声要求高,本工程水泵均选用噪声小、无振动的潜水泵,其中雨水泵房内选用8台潜水轴流泵,单泵流量为2.4m3/s。出水阀门井选用4套DN1600电动偏心半球阀和4套DN1600蝶阀,以控制泵房出水。

图5 下层平面布置

东侧的初雨调蓄池平面内净尺寸约为39.4m×42.2m,由冲洗系统和放空泵房组成,其中,冲洗系统包括存水室、冲洗门、冲洗廊道等。调蓄池内共设置8条冲洗廊道,廊道长度约34.9m,宽度为3.9 ~4.6m,坡度为1.5%,每个廊道配备1套门式水力冲洗系统,冲洗门尺寸为2.8m×0.4m,存水室容积约10m3,均有独立的补水系统,可通过补水实现多次冲洗调蓄池。初雨调蓄池根据下游受纳能力设计,放空时间取10h,设置3台潜水离心泵,2用1备,单泵流量为500m3/h;出水管设有电磁流量计,用于计量初雨放空流量。

雨水泵站与初雨调蓄池之间为旱流污水截流泵房、应急排涝泵房和管廊。旱流污水截流泵房平面净尺寸约11.4m×4.7m,设置1台回转式格栅除污机,栅条间隙为20mm,渠宽为0.8m;设置3台潜水离心泵,2用1备,单泵流量为121m3/h。设计时合理利用下层空间,设置一座应急排涝泵房,选用2台潜水离心泵,单泵流量为144m3/h,避免在特殊情况下操作层不慎进水而威胁地下设施和管理人员安全。管廊内设置2根DN1600调蓄池进水管和1根DN1600回笼水管,以满足调蓄池进水控制和水泵调试的要求,均以电动偏心半球阀控制启闭。

04 工程设计特点

4.1 景观友好的全地下形式

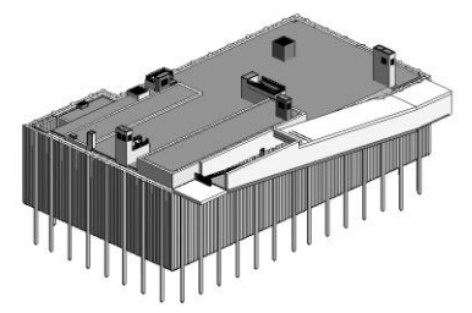

考虑到选址区域的高品质、高端化定位,利用山体造型,在实现运行功能的前提下,将传统的市政设施有机融入景观绿地之中。在地下设置了操作空间,可以同时满足运行和设备检修养护的需要,若机械设备出现故障则可在操作层完成起吊,并通过设置的地下通道采用车辆运输,在全部的检维修过程中不影响上部公园的游览功能。雨水泵站及初雨调蓄池效果见图6。

图6 雨水泵站及初雨调蓄池效果

4.2 多系统、多功能的集成布置

采用一体化设计,将雨水泵站、初雨调蓄池、旱流污水截流泵房、应急排涝泵房、变配电间、控制室、水质监测间、通风除臭设备间、操作层等不同功能设施集成布置,节约占地且便于管理,实现晴天旱流污水截流、初雨调蓄、雨天排水、雨后放空冲洗、应急排涝等灵活多变的运行模式。

4.3 创新的进、出水控制方式

雨水泵站出水和调蓄池进水常规通过闸门控制,但因为工程位于公园下方,没有条件设置高位井和闸门,设计时对闸阀、蝶阀、偏心半球阀等控制阀门进行了综合比选。由于偏心半球阀具有密封可靠、水损小、寿命长、操作方便等优势,设计采用以半球阀为主的进、出水控制方式。雨水泵站出水采用半球阀和蝶阀双重控制方式,保障出水顺畅,并实现设备的检修功能。初雨调蓄池的埋深较大,采用重力自流进水,从雨水泵站格栅后通过2根DN1600进水管道接入调蓄池,无需设置专用的调蓄池进水格栅,节约用地;下雨初期,通过开启半球阀控制初雨进入调蓄池,当水位达到设计水位时,关闭半球阀,灵活控制调蓄池进、出水。

4.4 模型软件的辅助设计

采用BIM技术正向设计,创建全专业BIM模型(见图7),三维动态展示各专业设计方案,准确反映设计意图,提高设计效率;通过碰撞检查,提前发现设计存在的碰撞问题,提高设计质量;提供工程量辅助统计,提高概算、预算的准确度;最终将完成的设计模型数据和文件进行数字化集成交付,协助实现业主的全方位管理、协调及控制需求。

图7 BIM模型

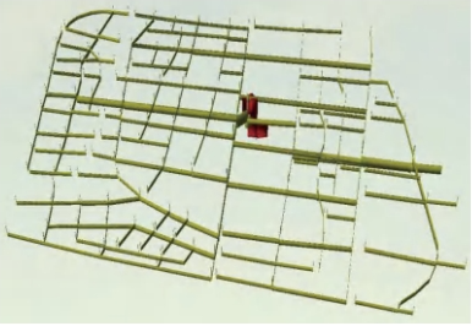

采用InfoWorks ICM排水管网模型对设计方案进行验证(见图8),在5年一遇设计降雨工况下,排水系统无漫溢现象,呈现良好的重力流排放状况,无壅水、滞流情况,排放顺畅,通过验证可以确认设计目标的实现;同时利用模型对排水系统的瓶颈和短板提出合理化改造建议,作为系统运行调度及管道改建的技术支持。

图8 排水管网模型

05 工程投资及效益

本工程已竣工验收,目前运行状况良好,工程总投资约为3.96亿元,其中雨水泵站及初雨调蓄池工程费约为1.87亿元,配套管道工程工程费约1.13亿元。

本工程雨水泵站建成后可将区域排水能力从14.00m3/s提升至33.17m3/s,暴雨重现期由1年一遇提升至5年一遇;初雨调蓄池建成后预计年削减COD约100t、TN约5t,能有效控制排入河道的污染物总量。

06 结语

本工程建设的雨水泵站及初雨调蓄池是防汛排涝、保护水环境的基础设施,为地区提高防汛标准提供了有利条件,为排水安全提供了基本保障,同时进一步削减了初雨径流排入水体的污染物,对稳定河道水体水质起到了积极作用,改善了区域的河道景观,创造了干净整洁的市容环境。本工程工艺设计将传统的市政排水设施与公园景观有机结合,是集约用地的创新实践,实施后促进了该地区的可持续发展,实现经济发展与环境治理的良性循环。

(来源:《中国给水排水》2024年第2期)