A3:科技智慧

很长一段时间,大家谈“氯消毒”色变,各种长期饮用或使用自来水会引发慢性中毒的谣言,反复辟谣反复出现。那么就让大家通过这篇解读自来水消毒知识与流程的文章,一起走进自来水消毒的世界。

1.饮用水为什么要消毒?

人类从本能上就会排斥饮用不洁净的水。但在近代之前,人类对“不洁净”的判断基本上只能依赖于自身的视觉、嗅觉和味觉感官,因此认为浑浊不清或者有嗅或味的水是不洁净的。这些原始认识也直接促成了过滤作为重要的水处理单元在近现代给水处理中的广泛应用(见“清华大学&给水排水 | 饮用水水质指标及处理技术科普:常规处理工艺”)。

在工业革命之后由于城市人口的激增和世界贸易的发展,霍乱、伤寒和痢疾等多种传染疾病在欧洲频发和流行。过去人们认为这些传染病是通过“瘴气”在人群之间传播的。直到1854年John Snow医生通过观察分析伦敦一社区的霍乱疾病才发现该疾病的传播与饮用同一口受病人污染的井水有关,饮水不安全才首次与水中的病原微生物关联了起来。而在接下来的30年左右时间里,借助于显微镜观察和细菌培养法,科学家们也相继发现了引发霍乱的霍乱弧菌和引发伤寒的伤寒杆菌等细菌类病原微生物。比细菌更小的病毒的发现则稍为晚一些。

在1854年,英国伦敦再次爆发霍乱大流行,当时的情况极为严重,富人们纷纷逃离,而穷人则在绝望中等待。与当时的普遍观点不同,John Snow医生提出了一个革命性的观点:他认为霍乱是通过被污染的水传播的。他的这一观点基于一个简单的逻辑:如果霍乱是通过空气传播的,那么患者应该首先出现呼吸系统的症状,而不是肠道症状。通过详细的调查和数据分析,Snow医生发现所有的死亡案例都集中在一个特定的区域,而这个区域附近的一个啤酒厂和感化院因为使用独立的水源,所以没有受到霍乱的影响。这让他最终锁定了问题所在——宽街的一口公用水井是霍乱传播的源头。Snow医生的这一发现不仅揭示了霍乱的新传播途径,而且也为现场流行病学的创立和发展奠定了基础,他因此被誉为“流行病学之父”。

此外,Snow医生的研究还揭示了公共卫生与饮用水的紧密联系,这一发现对后来的公共卫生政策和城市卫生改革产生了深远的影响。在Snow医生的发现之后,英国议会决定建设伦敦的排污系统,大大改善了城市的卫生状况,减少了因水传播疾病而导致的死亡人数。这一系列的事件不仅改变了人们对霍乱传播方式的认识,也为公共卫生领域的发展带来了重要的转折点。

过滤的推广应用极大地降低了水中病原微生物的风险及水致传染病的流行范围和程度。这是因为过滤在去除水中浊度和颗粒物质的同时,也去除了水中大部分的病原微生物。但早在20世纪初科学家们就发现,由 “混凝→絮凝→沉淀→过滤”组成的水处理工艺流程尽管可将浊度降至很低(如<0.3 NTU)(见“水处理常规工艺”),但仍不足以完全消除水中病原微生物的风险。这就需要对过滤后的水进行消毒,即对残余的微生物进行灭活,以及在管网水中维持一定浓度的消毒剂余量。换言之,过滤和消毒是地表水源饮用水处理工艺的双核心,两者缺一不可。

2.如何有效消毒?

自1902年比利时Middelkerke镇市政水厂首次使用次氯酸钙对原水进行消毒以来,氯一直是世界范围内应用最为广泛的饮用水消毒剂。最先使用的是固体的次氯酸钙,后来是液氯,目前使用更多的是次氯酸钠溶液。这些消毒剂统称为自由氯或游离氯,这是因为在水中都是以次氯酸分子(HClO)或次氯酸根(ClO-)的形式存在。氯消毒剂的优势在于既易于生产、储运和投加,使用成本低,还具有较广谱的消毒效果,对病毒类病原微生物的灭活效果尤为突出。氯消毒的缺点是其易与水中普遍存在的天然有机物(NOM)等反应生成三卤甲烷、卤乙酸等消毒副产物。此外,饮用水中氯或氯胺浓度过高,接触时会对眼睛和鼻子造成刺激,饮用时可能会导致胃部不适或贫血。另外,游离氯还易与水中的氨反应生成氯胺,也称化合氯,可能使水具有氯味或消毒剂味等令人不愉悦的气味,影响饮用水的口感。因此,世界各国均对出厂水余氯浓度进行了限定,我国规定游离氯浓度不得超过2 mg/L,游离氯和化合氯的总浓度不得高于3 mg/L。美国联邦《国家饮用水基本规定(NPDWR)》规定饮用水中游离氯和总氯的最高浓度不得高于4 mg/L。从健康角度考虑,世界卫生组织(WHO)建议饮用水中游离氯的浓度不高于5 mg/L,氯胺的主要成份—一氯胺的浓度不高于3 mg/L。由于氯和氯胺都有一定的挥发性,自来水烧开后再饮用可以很大程度地降低饮用水的氯味。使用活性炭滤柱,促进氯和氯胺的分解,也是不错的选择。

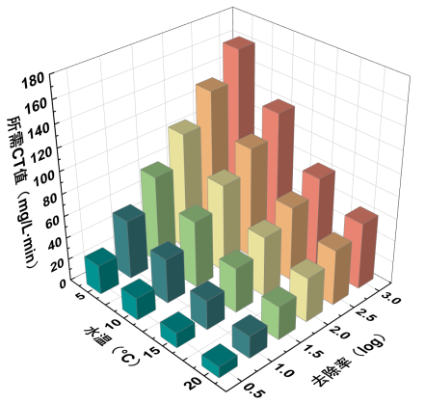

一种消毒剂对某种微生物的灭活效果,主要取决于消毒剂的浓度和消毒时间(图1)。严格意义上讲,所谓消毒时间是消毒剂与水的实际接触时间(T值),而消毒剂浓度是消毒完成时消毒剂的残余浓度(C值)。消毒剂残余浓度与接触时间的乘积称为CT值。除CT值外,消毒效果也受水温和pH的影响(图1)。相同条件下,CT值越大、水温越高,消毒效果越好。例如,在水温为20 °C、pH为7.0的条件下,采用游离氯消毒,当CT值达到~19 mg/L·min时,对甲第鞭毛虫的灭活率可达90%(即1 log),而当CT值达到~38 mg/L·min时,对甲第鞭毛虫的灭活率可达99%(即2 log)。(甲第鞭毛虫和隐孢子虫的危害可参考“清华大学&给水排水 | 饮用水水质指标及处理技术科普:浊度”)

图1 采用游离氯消毒时,pH = 7.0、各水温条件下,达到对甲第鞭毛虫不同对数去除率所需的CT值。

为了控制消毒副产物的生成,一些水厂可能会降低氯消毒剂的投加量。从消毒角度,这是极不推荐的做法。对一座水厂,消毒剂与水的实际接触时间(T值)基本为定值,降低消毒剂投加量一定会降低消毒剂余量(C值),因此也一定会降低CT值从而削弱对病原微生物的灭活效果。

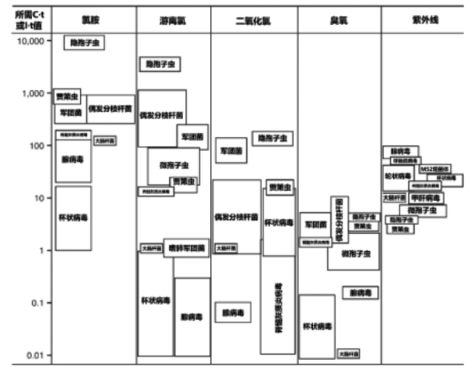

不同种类的微生物对游离氯的耐受程度差异极大(图2)。在常见的水体病原微生物当中,隐孢子虫是极耐氯的微生物,在通常水温和pH条件下灭活99%(即2 log)所需的CT值高达数千mg/L·min。换句话说,假定消毒的接触时间为60 min,所需的游离氯余量高达数百mg/L,比水厂通常的游离氯余量(~1 mg/L)高出数百倍,这显然是不现实的。细菌类的病原微生物当中,耐氯微生物包括某些种类的分枝杆菌和军团菌,灭活99%(即2 log)所需的CT值在100至1000 mg/L·min量级。相较而言,大多数种类的病毒很不耐受游离氯,灭活所需的游离氯CT值很容易达到。

图2 采用不同消毒方式对水中常见病原微生物进行灭活,灭活率为99%时所需的C·T或I·T值比较。(图片来源:Crittenden et al., MWH’s Water Treatment, 2012)

灭活某一种类的微生物,采用不同的消毒剂,所需的CT值也差别巨大(图2)。这与消毒剂的氧化能力、细胞膜渗透能力等消毒机理机制密切相关。游离氯可以很容易地灭活腺病毒,氯胺却比较困难;游离氯可以实现对甲第鞭毛虫一定程度的灭活,但氯胺几乎没有效果。因此,水厂应尽量避免采用氯胺作为主要消毒剂和消毒方式。即使延长氯胺消毒的接触时间至数小时,也难以保证其对甲第鞭毛虫、分枝杆菌和军团菌的有效灭活。当原水中含有较高浓度(mg/L级别)的氨时,由于氨易与游离氯反应生成氯胺,实际多为氯胺消毒而非游离氯消毒,消毒效果难以保证。此外,如前所述,二氯氨和三氯氨的生成还会显著增加水的“氯味”。此种情况应在消毒前去除氨或者采用别的高效消毒方式。当氨浓度较低时,折点加氯也可供选择。

臭氧(O3)对绝大部分病原微生物都具有很好的消毒灭活效果,99%灭活率所需的CT值一般在10 mg/L·min以下。紫外线(UV)则对隐孢子虫和甲第鞭毛虫(“两虫”)的消毒灭活效果很好。因此,当原水含有较高浓度的“两虫”、军团菌等耐氯微生物时,一方面需进一步降低滤后水的浊度水平(如<0.1 NTU),另一方面则可采用臭氧或紫外等作为水厂与氯或氯胺联合的消毒方式。由于紫外与臭氧均不能维持管网的持续消毒效果,因此出水厂在进入管网前应含有一定浓度的游离氯或氯胺,满足《国标》要求,以维持对管网水的持续消毒,保障管网末梢水的微生物安全性。氯胺的优势是其稳定不易衰减,余氯浓度易维持;缺点是消毒能力较游离氯弱,且操作不当时,易导致硝化反应的发生,生成亚硝酸盐,消耗余氯。按处理能力计,目前我国有30%以上的地表水厂已采用臭氧-活性炭深度处理工艺,设有预臭氧和主臭氧接触池,尽管其主要功能是强化对有机物、氨氮和嗅味物质的去除,实际上也起到了一个强化消毒的作用。但由于臭氧的反应能力很强,在臭氧接触池中的浓度衰减很快,其实际消毒效果取决于水质特别是有机物浓度和pH。

瓶装水作为包装饮用水,在装瓶之前也必须消毒。与市政供水所不同的是,瓶装水的保质期一般很长,无论是采用氯还是氯胺作为消毒剂都无法保证在数月之后还有消毒剂余量。因此,需要将瓶装水中的有机物等微生物生长基质的浓度降低到极低的水平,使微生物不具备生长繁殖的条件。在此前提下,一般使用臭氧或者紫外线对瓶装水进行装瓶前的消毒。

3.如何提高消毒效率?

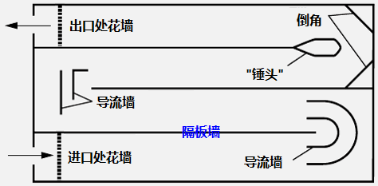

无论是采用氯、臭氧还是紫外消毒,消毒池/器的设计都至关重要,需要提升消毒剂在其中的有效接触时间(即CT值中的T)。由于消毒池/器内一般存在短流、死区和弥散现象,不是理想的推流式反应器,消毒剂与水的有效接触时间一定短于水力停留时间(HRT)。在消毒池/器内设置隔板墙(挡板)从而增加长宽比、在入口处设置花墙、在拐弯处设置导流墙等都可有效提升有效接触时间,严格来说是提升有效接触时间与水力停留时间的比值(至0.8或以上)(图3)。提升消毒剂的有效接触时间对微生物的超高效灭活(如>99.99%,即4 log)尤为重要。但在工程上,仅仅依赖消毒来消除病原微生物的风险并不经济可行,也不具可靠性。由 “混凝→絮凝→沉淀→过滤→消毒”组成的水处理多级屏障工艺更科学和经济:常规工艺降低浊度和微生物浓度,后序消毒单元对残余微生物进行有效灭活,管网等输配水系统维持一定浓度的余氯防止微生物生长繁殖。为了保障管网末梢水的微生物安全性,建议管网末梢水余氯尽量不低于0.2 mg/L。

余氯是指水经过加氯消毒并接触一定时间后,水中所余留的有效氯。水厂中的水需要经过漫长的输配水管网,才能运往千家万户,在输送过程中,水质难免会被细菌等微生物污染。在长距离的管道输送中,为了持续保证自来水的微生物安全,自来水在出厂时必须含有一定的余氯(如果大量地摄入氯,会对人体产生一定的毒性,但自来水中的余氯含量需要严格控制,其实远远达不到伤害人体的量级,大家不必过度忧虑)。

图3 通过在消毒池(清水池)中设置隔板墙、花墙、导流墙等可有效提升消毒剂与水的有效接触时间。(图片来源:Crittenden et al., MWH's Water Treatment, 2012)

(来源:给水排水)