A3:科技智慧

“排水设施作为城市韧性安全的生命线,它首先是为城市服务的,在满足基本功能的前提下,应该契合城市发展趋势,适应城市更新需求。”

在“2024(第十六届)上海水业热点论坛”上,上海市城市排水有限公司总工程师丁敏以《上海中心城排水系统与城市公共空间相融的实践与思考》为题发表演讲。她指出,伴随信息化、数字化多元技术在排水专业领域上的应用,城市排水设施的设计思路与建设风格也在悄然蜕变。

报告聚焦于上海近年来中心城排水系统如何与城市公共空间相融的建设实践,选取了两个具有代表性的项目—即大名排水系统和中央商务区排水系统建设为案例。这两个案例均位于上海市中心的滨河区域,项目在“十五”期间就开始启动,建设历程长达20余年,主要因泵站选址难题而多次搁置。直至2035年新一轮专业规划发布,借助区域开发与城市更新、旧区改造等契机,项目才得以顺利推进。

01 大名排水系统提标改造案例

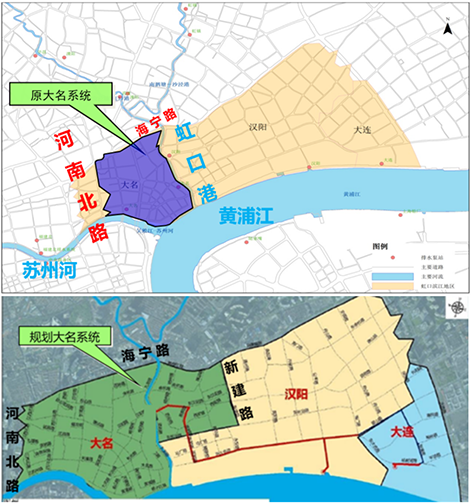

下图中蓝色色块是2020专业规划中大名排水系统的服务边界。在“十五”期间(2001年至2005年),排水系统建设任务的主要目标是消除建成区内的防汛空白区,许多系统仅能满足半年一遇的降雨需求,即设计排水能力为每小时27mm。

▲大名排水系统案例:2020专业规划与2035年新一轮规划对比图

在2035年新一轮规划中,对大名排水系统进行了重大调整,服务范围向东扩展至虹口港至新建路,目的是整体提升排水系统防御标准,由原先的一年一遇提升至三到五年一遇。

为什么要做这样的服务范围调整呢?主要是基于大名系统周边汉阳和大连两个排水系统仍为一年一遇标准。通过论证计算和规划调整,大名排水系统的服务范围适度扩大,同时汉阳系统服务范围相应缩小,经过服务范围的边界调整,通过大名排水系统的提标改造,最终实现大名、汉阳、大连三个排水系统同步提升至三到五年一遇的排水标准,从而增强区域防洪排涝能力。

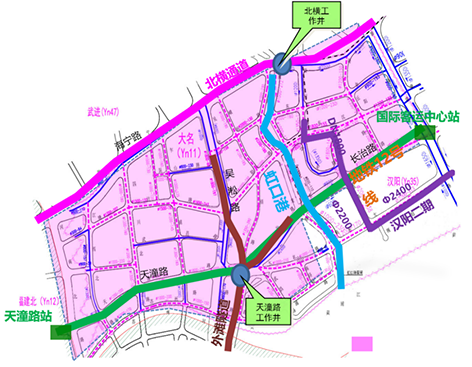

下图呈现了过去十几年间,由于原定规划建设停滞,导致对周边相关市政设施建设产生的影响。特别是北横通道、轨道交通12号线及外滩隧道的建成通车,以及汉阳排水系统雨水总管的建设,均穿过了大名服务区域,极大地限制了该区域地下空间的可用性,留给大名排水系统的地下空间变得非常局促有限。

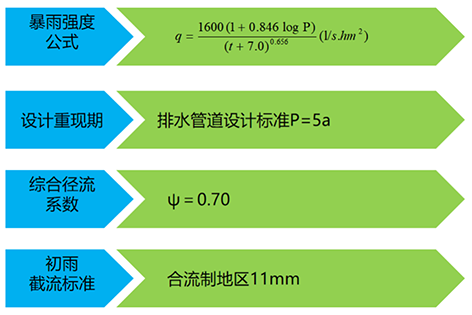

与此同时,排水标准却面临提标需求,一方面是暴雨强度公式的修正(基于50年降雨数据统计),使得相同标准下的雨强增加了2到3mm;另一方面是管道折减系数从2降至1,都让排水标准从一年一遇提升至五年一遇的难度更加凸显。更重要的是,在新一轮规划当中,针对合流制地区提出了明确的初雨控污标准,要实行11mm初雨截流标准,这对大名排水系统提出了更高的挑战和要求。

由于地下空间有限,雨水总管铺设呈“几”字形,虽然不太合理,但这也是没办法的选择。在地区的旧区改造及道路规划建设中,项目获得了3381.5m2的土地用于泵站建设。该泵站内建成了规模为18 m3/s的雨水泵房,并配备了合流制系统所必备的截流设施,并且为实现合流制下初雨截流11mm的标准,还建设了一个调蓄池,以有效管理和调节雨水流量。

在这个项目中,由于土地空间有限,给到的泵站用地也相对局促,设计团队在平面布局和垂直空间利用上进行了精心规划,在上部集成了污水截流泵房和雨水处理设施,整个建筑底层作为初雨调蓄池。在建筑设计和提升区域服务功能方面,设计团队将建筑立面尽可能去工业化,绿化方面更加开放,打破了传统围墙硬隔离的限制,适度将部分绿化空间转化为面向周边居民的开放休闲景观,促进了社区融合与周边居民生活品质的提升。

02 中央商务区排水系统提标改造回顾

中央商务区排水系统和大名有所不同,它是将原先三个小型排水系统(福建中、江西中、西藏中)整合成一个系统。在项目规划中,设计团队从土地集约、功能复合和城市空间的相融性等方面做了很多尝试和实践。

该项目提标改造工程于2021年立项建设,沿北京西路铺设了4m直径的盾构总管,并建设了一座集雨水排放、截污和调蓄池于一体的泵站。泵站在旱天通过雨水总管收集污水,进入到上部的污水截流泵房,通过提升专用截污管进入到合流一期总管。雨天初期雨水被截流和调蓄后,超量雨水通过雨水泵站提升排放至苏州河。泵站设计主要利用了地下空间,仅保留少量上部建筑,并围绕泵站打造融合苏州河景观的泵站公园,为市民提供散步、健身、参观及休闲的场所。

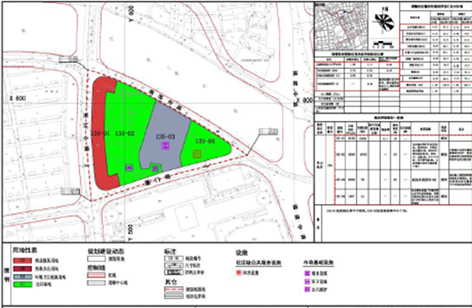

早在专项规划和控规阶段,项目团队即高度注重泵站工程与城市空间的融合,上图中蓝色色块是泵站用地,旁边两块是绿化,根据《上海市黄浦区135街坊单元控制性详细规划》的要求,新建建筑的材质、色彩、形态均应与历史建筑相协调,做到新旧融合,浙江中路和厦门路沿街立面应延续历史风貌特征。在这样的总体要求下,设计团队在规划中央商务区时做了深入研究,将01、02、03地块做整体的规划设计,采用竖向叠合与垂直开发理念,打破传统土地利用分类的扁平化布局,通过垂直开发,在同一地块上复合绿地和市政用地的用地指标,实现土地利用的多样与高效。

市政泵站建设时有一个刚性考核指标,即在泵站用地范围内需确保至少30%的绿化覆盖率,但这部分绿化面积并不纳入所在区域整体的绿化指标统计中,也是许多地区提供土地用于泵站建设动力不足的原因之一。本项目经过反复沟通,促成将泵站用地内的绿化面积纳入所在区域的整体绿化指标值中,为后续绿色泵站的推广建设开了一个好头。

在建筑和景观方面,项目团队将单一功能的基础设施转变为容纳城市生活的容器。在自然地景共享开发方面,团队通过建立共享开放的自然地景,以坡状斜向路径链接多维空间主体,形成立体起伏的连续绿化体系。作为苏州河、滨河一线的重要组成部分,团队深刻领会苏州河、黄浦江空间段的海派文化精髓,结合泵站所处苏州河中段特色,打造多元文化和复合功能。建筑立面以“地下室顶板”的观念打造泵站主体建筑的屋面,通过铺装工程,包括跑步道、活动场所的设置,丰富了滨河立体公园的体验。

本项目经历了两次工程建设启动,在服务面积不变的情况下,将三个小型排水系统整合为一个大型系统,暴雨防御能力从一年一遇提升至三年至五年一遇,并实现初雨截流11mm的标准。整体设施通过技术创新和功能叠加,从原来的雨水泵房、截污泵房到雨水泵房、截污泵房、初雨调蓄池合建,通过设施体量的增加,完成了功能和规模的双提升。整个项目用地面积不到3000m2,泵站景观提升费用599万元,仅占整个建安费6.2亿元的1%,这项投资相当划算。项目整体方案也到了上海市发改委的大力支持,并将景观费用纳入工程投资预算,这在之前是没有过的,开创了同类项目的先河。

03 城市排水系统建设面临三大突破

未来,上海市在排水系统建设上面临艰巨任务。随着2035规划的出台和“十四五”计划的深入实施,系统建设体量非常大,具体而言,目标是上海市整体达到25%的区域具备三年到五年一遇的排水能力,而中心城及新城地区则需达到35%。但是因为泵站建设落地推进困难,实际进展与目标之间仍存在较大差距,截至2023年大概只有20%左右的完成率。未来还需要更加努力地推动排水系统与城市空间的深度融合,加速实现排水能力的提升目标。

上海市政排水设施的未来,首先要与整个城市发展、与国际大都市的地位相匹配;还需要与城市的宜居性、生态环保、创新活力以及高品质生活等方面相融合。这需要在用地指标上进行更多的复合利用,通过功能的多元化叠加,不仅满足设施本体功能,还要适度考虑景观、建筑设计,努力改变市政排水设施“工业化”的单一形象,让其成为城市建设中一道亮丽的风景,真正惠及广大市民。

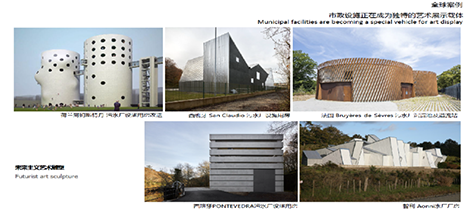

参考和借鉴国外市政设施,不少国外的市政排水系统,已经打造成独特的艺术展示载体,以未来主义与艺术雕塑形式呈现。

随着城市开发程度的提高,过去建设城市市政设施依靠传统的增加排水设施用地、供给,提高设计规模的模式变得越来越难,公众意识的提升使得排水管道设施的选线和施工变得更为复杂,甚至导致部分项目难以顺利推进。

未来,排水系统与城市空间相融的建设策略有三方面的突破:一是基于生态景观的复合,二是基于文化精神的复合,三是基于城市功能的复合。未来的排水系统可以提升城市价值,这些策略的实施,有助于实现城市排水设施建设与城市发展需求同步,让我们的城市既有“里子”又有“面子”。

(来源:E20水网固废网)