A3:科技智慧

(接上期)

04 促进农业节水高质量发展的几点建议

4.1 加强对全国农业节水相关基础数据的长期监测,特别是水资源紧缺地区农业用水总量、灌溉面积、地下水水位的监测,建立科学合理和简便实用的农业节水评价指标体系与分区分类考核评价标准

缺乏全国以及不同区域农业节水相关基础数据的监测,既无法考核各地农业节水的成效,也无法落实“四水四定”相关指标,无法实现以农户为单元的水权交易以及农业水资源的精细管理。建议建立国家天、空、地一体化的农业节水基础数据监测网络和数据管理系统,组织制定《农业节水相关基础数据观测规范》,进一步完善相关观测指标,合理划分网格单元,对重点区域加密观测,统一观测方法,建立数据标准化处理程序。

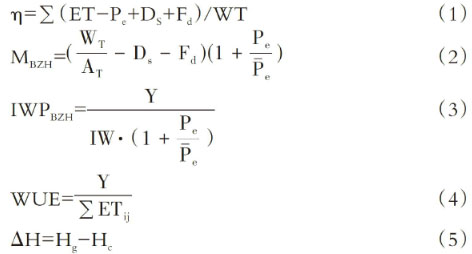

建立科学合理的节水评价指标体系,目前采用的灌溉水利用系数、节灌面积比和亩均灌溉用水量等指标不利于区域间节水水平的比较,同一作物灌溉地产量减去雨养地产量再除以单位面积灌溉定额计算灌溉水生产力的传统方法,其应用也因不易获得不同区域雨养地产量而受到限制,而且缺少对某一区域节水后是否达到适水发展和可持续性的考核指标,应该把区域地下水水位变化作为与灌溉水利用系数同等重要的评价指标。因此,建议采用考虑盐碱地冲洗压盐水量和稻田适宜渗漏量后的灌溉水利用系数η水、标准化的单位面积灌溉定额MBZH、标准化的灌溉水生产力IWPBZH和作物水分利用效率WUE以及地下水水位变化ΔH,作为不同区域农业节水成效的综合评价指标,具体为:

式中:ET是作物耗水量,Ds是淋洗根区土壤盐分所必需的水量,Fd是稻田必需的适宜渗漏量,WT为灌区总的引水量,AT为总的灌溉面积,Pe为有效降雨量; 为全国平均有效降雨量,Y为作物产量,IW为单位面积的灌溉用水量,Hg是地下水埋深,Hc是临界地下水埋深或者生态地下水埋深。

在上述农业节水评价指标的基础上,科学确定不同区域、不同类型灌区和不同阶段的目标值,作为农业节水成效考核评价的依据。例如全国平均灌溉水利用系数2035年达到0.625,2050年达到0.70;全国平均标准化粮田灌溉水生产力2035年达到2.0kg/m3,2050年达到2.3kg/m3;全国平均标准化亩均灌溉定额2035年降低到350m3,2050年降低到325m3;地下水水位到2035年全面遏制不断下降的趋势,2050年控制在不产生土壤盐渍化的临界地下水水位与维护生态植被正常生长的生态地下水水位之间。不同区域则应根据具体的降水、土壤、地下水水位、作物等实际状况,科学确定更加细致的评价指标考核目标值。

4.2 认真落实“四水四定”,根据水资源承载力严格控制不同区域的农业耗用水总量与强度,发展适水农业,彻底遏制水资源紧缺地区节水改造灌区灌溉面积盲目扩张、地下水水位不断下降的态势;同时为了保障国家食物安全和农产品有效供给,应通过跨区域调水和在水资源丰富地区扩大灌溉面积,使2035年前后的农业用水总量适度增加到3875亿m3

“四水四定”就是要在水资源刚性约束条件下,做到适水发展、科学发展和高质量发展。适水农业就是通过地表水、地下水、非常规水的优化配置和开发、利用、节约、保护,最大限度地满足农业用水需求,以水定农业规模,以水定种植结构,以水定作物产量,控制水资源开发利用的不利环境影响,保障水资源可持续利用和农业可持续发展。发展适水农业是更高层面的农业节水战略。随着水资源进一步短缺及农业用水比例持续降低,只有发展适水农业,才能从根本上解决农业用水供需矛盾。必须根据不同区域水资源特点,通过系统设计、协同推进,以水定种,以水限产,提质增效。结合深化农业供给侧结构性改革,适度压缩高耗水作物种植面积,减小区域农业耗用水强度,建立适水农业种植结构。

一方面,基于GRACE卫星遥感数据以及陆地水储量变化与生态演变的关系分析,为了维护区域生态健康和可持续发展,目前技术水平下西北内陆干旱区灌溉耕地面积阈值约为1.2亿亩,其中新疆约为1.05亿亩,河西走廊约为1500万亩。从保持地下水适宜埋深和湖泊湿地的生态安全和稳定考虑,在不突破现有黄河分水指标下,宁蒙引黄灌区适度灌溉面积阈值为1700万亩,其中内蒙古河套灌区为1100万亩,宁夏引黄灌区为600万亩,未来南水北调西线工程实施和黄河“八七分水方案”适度调整后再进行灌区规模调整,达到适水发展的科学合理状态。

另一方面,为了给国家新一轮千亿斤粮食产能提升行动、“力争到2035年左右把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田”提供水安全保障,应在大力发展农业节水的同时,通过跨区域调水和在水资源丰富地区适度增加灌溉面积,保障在2035年前后农业用水总量适度增加到3875亿m3。

4.3 统一协调灌区续建配套节水改造、高标准农田建设、小型农田水利工程、高效节水灌溉工程等建设项目的规划和实施,充分发挥不同投资的叠加效应

目前,灌区建设和骨干农田水利工程、农村供水由水利部门管理,高标准农田建设和高效节水灌溉由农业农村部门管理,不利于节水工程统一规划、建设和运维。建议建立全国不同类型节水工程统一管理的行政管理体制,高度重视小型农田水利工程(小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠)建设和维护的重要性,对全国小型农田水利工程的数量和使用状况进行系统调查,逐步开展集中连片式整治修缮和节水改造,实现小型农田水利工程的维护管理和功能效益发挥。建议在灌区续建配套与现代化改造、高标准农田建设、小型农田水利工程统一规划的基础上,省、市、县有关部门在工程具体实施中做好有效衔接,避免出现“田面高于田间渠道”的状况,重视工程建设的质量控制和后评估,充分发挥节水工程效益。

从政策、改革等方面继续推进灌区节水改造,尤其是中小型灌区,在完善灌区基本灌排设施建设,特别是解决好灌区“最后一公里”不畅的基础上,积极推进灌区管理人员和管理模式的现代化,加快灌区水量监测、自动控制和信息化管理进程,为未来数字孪生灌区和智慧灌区建设打好坚实基础。

4.4 积极推进采用分类分档水价、精准补贴与节水奖励的农业水价综合改革,创新引入社会资本参与节水工程设施建设和管理的可持续机制,通过农户节水增产增效、企业获益以及利用水价杠杆,充分调动社会资本投资和农户投入农业节水的积极性

需要进一步推进采用分类分档水价、节水精准补贴与奖励的农业水价综合改革,鼓励、吸引农民与企业参与到高效节水技术的应用与推广之中,促进农业节水。同时,亟须推进灌区管理改革,大幅度提高管理效率,降低灌溉运行成本水价,降低农业水价改革的难度。

由于农村经济水平相对低下,尤其是对于长期存在水资源短缺的华北、西北、东北西部地区,有城镇生活和工业供水或高附加值作物占比大的灌区,可以通过农业节水向城镇生活和工业转移水权反哺节水设施建设,或者引入社会资本参与节水设施建设与管理;以作物灌溉,特别是以粮食作物灌溉为主的灌区,如果通过节水改造扩大灌溉面积,增加粮食产能,或者以保生态修复为目标,如通过农业节水回补地下水或满足河流生态基流,则应该以政府投入和节水优惠补贴为主。

高效节水工程与设施建成后,要做到可持续运行和发挥作用,必须政、企、管、用多方共同努力,探索规模化经营,拓展盈利渠道反哺节水设施建管的模式,创新专业化社会力量参与节水工程建设和管护机制。根据近几年多地的现场调研,除了河北桃城区提补式水价改革模式外,具有一定代表性的创新模式还有:

云南干热河谷以特色经济作物灌溉为主的“元谋模式”

该模式以农业水价综合改革为牵引,强化政府引导作用,引入社会资本和投资主体参与节水工程建设、运营和管理。元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉工程,总投资3.07亿元,其中政府投资1.2亿元,大禹节水集团投资1.47亿元,农户自筹自建田间工程投资0.4亿元,虽然水价由0.12元/m3提高到0.9元/m3,但由于种植作物具有高附加值,而且节肥、增产,净收益增加17.4%,农户具有积极性,改变了节水工程“政府建、无人管”的现状,政府、企业、群众三方共建共管共赢,实现了节水工程持续良性运行。

通过农业节水向城镇生活和工业转移水权的“河套灌区土地流转集约经营节水工程设施建管模式”

内蒙古河套灌区水利发展中心发挥供水服务优势,结合当地农业龙头企业或种植大户进行土地流转,合作投资建设“引黄滴灌水肥一体化”节水设施,灌溉定额由450m3/亩减少到300m3/亩,灌溉水价由0.103元/m3提高到0.65元/m3,滴灌水肥一体化技术与玉米增密栽培配套,亩产提高350kg以上,每亩净效益增加600元以上,水价提升反而使种植大户的净收益增加。对于节约的水量,灌区管理单位通过水权交易收入约300元/亩,反哺节水设施建设,同时调动了灌区水管单位和种植大户的积极性。

江苏华源公司的“彩虹农服模式”

江苏华源节水股份有限公司提供大型卷盘式喷灌机和技术管理人员,当地有意愿有条件的劳动力参与入股,组建灌溉服务队,为规模化种植户提供专业化、全方位的灌溉解决方案。公司一台中大型卷盘式喷灌机投入3万元,每台喷灌机控制200亩,一般全年灌水4次,每次灌水收灌溉服务费32元/亩,而传统地面灌溉人工费50~70元/亩。1台卷盘式喷灌机年净收入约16000元,公司2年可收回喷灌机成本。这种“农服模式”盘活了节水灌溉设备资产,不仅减少了灌溉人工成本,还可节水80m3/亩,农户参与的积极性较高。目前,该模式已在山东、河南、安徽等地推广,投入卷盘式喷灌机设备350台套,形成了30人左右稳定的灌溉合伙人,服务面积达7万亩。

这些模式可能仅适合一些特定的条件,还需要在更大范围内试验和探索,不断总结经验和发展完善,创建出更多具有广适性的节水灌溉工程设施建设和运行管理可持续的新模式,充分调动社会资本投资和农户投入农业节水的积极性。

4.5 强化科技支撑,藏水于技,发展高水效农业,减少单位食物和农产品生产的净耗水和灌溉用水,走技术进步替代灌溉用水大幅度增加之路,推动农业节水高质量发展

解决我国农业发展的水安全保障问题,根本出路在于藏水于技,发展高水效农业,通过科技创新减少单位食物和农产品生产的净耗水和灌溉用水,走技术进步替代灌溉用水增加之路。藏水于技就是要通过农业高效用水关键核心技术与重大关键产品、区域绿色高效用水模式的突破,大幅度提高灌溉水利用系数和水的生产效率与效益,在尽量少增加农业用水总量的条件下,获得粮食或其他农产品产量与质量的大幅度提升。同时,通过区域水土资源优化配置和作物种植结构、种植制度调整,合理布局农业生产,更好地挖潜水资源利用的效率和效益,缓解水资源紧缺对食物安全和农产品有效供给的威胁,全面提升我国农业水安全保障能力。

农业节水科技创新,应面向水资源紧缺条件下保障食物安全和农产品有效供给以及农业可持续发展的战略需求,贯通供水、输水、配水和用水全过程,加强与生物信息学、大数据、人工智能、云计算、机器人、传感器、物联网、多源遥感等技术的交叉融合和创新运用,促进农业节水向智慧化、精准化、无人化方向转变,发展新质生产力,提升我国农业节水研究的理论水平和解决实际问题的能力,为新一轮千亿斤粮食产能提升行动的实现和未来粮棉油的可持续生产提供科技支撑,为“力争到2035年左右把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田”提供可靠的水安全保障。

围绕农业节水与水资源高效利用的国际前沿与保障食物安全和农产品有效供给以及农业可持续发展对农业节水的科技需求,按照核心理论突破-关键技术与产品研发-场景化综合模式集成开展创新,形成“理论-技术-产品-模式”全链条的农业节水综合技术体系。突破作物高水效表型诊断与靶向调控、区域水-土-气-粮-生系统解析与适水农业发展路径优化理论和方法;攻克农艺节水增效、作物多尺度需水智能预报与高效用水、高标准农田喷灌水肥精准管理、大规模滴灌系统关键设备与智能管控、高标准农田精细地面灌溉、丘陵山地绿色智慧集雨补灌、高标准旱作农田增蓄降耗、非常规水源高效开发与安全利用、农业供-输-配-用水全过程智慧高效调控等9类关键技术与装备,形成农业节水技术与系统的标准化;创建华北地下水超采区麦-玉轮作节水增粮、东北三江平原水稻节水提质增效、内蒙古东部春玉米节水压采增粮、新疆绿洲棉花节水抑盐提质增效、河西走廊制种玉米节水优质丰产、黄土高原旱地主粮作物轮作减耗提效增产、黄河中游小麦玉米节水增粮、西南季节性干旱区粮经作物节水增效、长江中下游水稻节水减排、现代农业种养结合水循环生态利用等10大应用场景驱动的区域高水效农业综合模式。

坚持产业科技导向,遵循科技发展规律,强化场景驱动的协同创新和技术迭代升级,营造宽松创新生态,激发科研人员活力,提升整体创新效能。充分利用举国体制优势,发挥国家战略科技力量的引领作用,建立平台、人才、项目“三位一体”的资助模式,联合行业骨干企业与地方科技力量,组建优势互补的创新联合体开展攻关。未来10年,力争使我国的灌溉水利用系数与粮食作物灌溉水生产力提升10%以上,快速追赶国际先进水平;重大关键节水设备与核心产品全面实现国产化,国内企业产品的国际市场占有率提高10%;形成年潜在节水当量150亿~200亿m3,为国家食物安全与农产品有效供给提供更可靠的水安全保障。

(来源:中国水利杂志)