A4:政工文艺

2014年至2024年,是北京市自来水集团机遇与挑战并存、企业综合实力全面提升的十年。面对南水进京、百姓高品质生活需求、城乡供水发展不平衡等不断变化的新形势,集团始终坚持党的全面领导,围绕“首都标准 国际水平”的发展目标,守正创新、真抓实干、深化改革,集中精力聚焦供水主业发展,全力推进“安全、优质、绿色、智慧”供水服务保障体系建设,实现首都供水事业改革发展的新跨越,为北京建设国际一流的和谐宜居之都做出了应有贡献。

以安全供水为使命 保障能力获得新提升

集团始终践行“确保首都供水安全”的初心使命,坚持立足北京、服务北京,主动融入首都发展大局,加快推进供水能力建设,初步构建了以中心城区为核、城郊供水互联互济的“1+N”供水安全保障格局,积极推动“产、学、研、用”深度融合,供水安全保障度大幅提升。

十年来,投产运行水厂20余座,日供水总能力从2014年的415万立方米提升至630万立方米,供水安全系数提升至1.3。供水服务面积为1465平方公里,平均每年新建、改造管线300余公里,管网总长度从12000余公里增加至16700余公里,平均管龄始终维持在20年左右的稳定运行期。实现了中心城区与城市副中心、经济技术开发区、大兴国际机场、海淀山后等地区的互联互通。

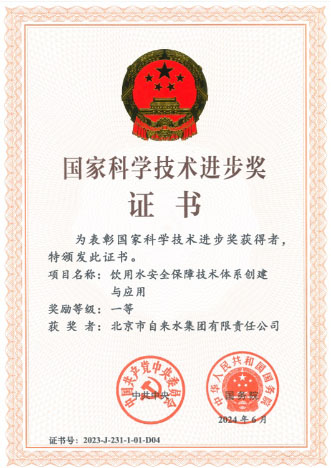

坚持创新引领发展,关键核心技术不断迭代升级。十年来,集团主持、参与市级以上重点研发项目8项;主持、参与编写国家、行业标准8项;获得各类科学技术奖34项,获得专利84项。2023年,集团与中国科学院生态环境研究中心等单位联合申报的“饮用水安全保障技术体系创建与应用”获得国家科学技术进步奖一等奖。该项目发明了生态型水源水质改善技术,攻克了一系列水质净化难题,突破管网输配与二次供水安全保障关键技术,创制了标准化装配式水厂及农村供水远程运维模式,实现了全场景水质监测系列装备首台套突破和自主可控。项目成果应用于1431项工程、覆盖4500个公共供水厂,直接受益人口2.58亿,服务人口7.2亿,为创建城乡全覆盖的饮用水安全保障技术体系做出了积极贡献。

以为民服务为宗旨 品质升级实现新突破

2014年12月27日,南水北调中线一期工程正式通水,在世界范围内开创了大规模跨流域换水的成功先例。集团锚定市委、市政府提出的确保南水北调水源“调得进、容得下、配得优、用得好”的工作目标,统筹做好供水调度、管网运行、水质保障等各项工作,不断扩大南水覆盖范围,确保居民喝上清洁安全的水。

集团在丹江口和北京市开展多项工艺适应性、管网适应性试验,提前做好技术储备和应对预案。加强原水水质分析与研究,成功破解南水夏季高温高藻、冬季低温低浊等水质处理难题。南水进京后,集团供水水源由南水北调水和密云水库水、怀柔水库水、地下水共同组成。水厂采用“预处理+常规处理+深度处理”工艺,逐渐完善多级屏障水质保障体系,确保出厂水水质安全达标。十年来,集团接纳南水总量已达71亿立方米,占北京城区供水量75%以上。接纳南水的水厂增加至14座,日均取用南水量达320余万立方米。完成1446个单位(小区)自备井置换,1389个老旧小区供水管网改造,全市超过1600万居民受益。

集团始终秉承“水质是生命”质量观,面对多水源供水格局,加强对水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理,净水工艺技术水平和水质检测能力持续保持国际领先,水质综合合格率达到100%,水质检测能力提升至225项,形成了“从源头到龙头”的全过程水质管控体系。水质在线监测仪增加至700余台,管网水质采样点增至580余个。制定严于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)的企业标准,地表水厂0.1NTU达优率提升至90%,远优于国标中浊度不超过1NTU的限值要求,供水品质不断提升。

“水质腐蚀性判断指数”收录于国家《室外给水设计标准》(GB50013-2018),用于快速识别判定管网水质敏感区,保障多水源供水或水源切换条件下管网水质稳定,该成果为国内多个城市或区域的水源切换提供了技术指导。自主研发的投药管控平台在田村山净水厂和郭公庄水厂应用,实现应对水质变化的灵敏响应和精准决策。

以绿色低碳为原则 节能降耗取得新成果

绿色发展是高质量发展的底色。集团立足首都发展新阶段,秉承“供水集团也是节水集团”理念,注重低碳与可持续发展,不断健全完善能耗管控和漏损控制体系,节能降耗成效显著。

集团在分区计量、在线监测的基础上,应用卫星探漏技术,构建了空中、地面、地下全覆盖,立体式、互为补充的漏损管控格局,管网漏损率连年降低。近十年来,共节水2.23亿立方米。建成独立计量区3000余处,通过夜间最小流量分析快速发现漏点,应用规模在国内外同行业中处于前列。在重点场所、重点道路及易发生管道漏水的区域,布设漏失监测记录仪3000余个,通过持续监测管道漏水噪声及时发现破损隐患。从太空为供水管网“拍片”“做体检”,实现大范围漏失检测。仅去年一年,主动检出暗漏达3000余处,检测效率大幅提升。2015年,集团申报的“城市供水管网综合漏损控制解决方案”获得可持续发展规划项目奖;2014年,“供水管网漏损控制综合技术体系”项目荣获国际水协颁发的东亚地区项目创新荣誉奖。

集团以创新为动力,大力实施泵-厂-网智能调度“三部曲”,供水调度由传统经验型向智能精准型转变,实现能源高效利用。成功研发配泵方案优化模型并获得软件著作权,在水厂生产性应用中配水效率提升了3.5%。开展管网压力诊断分析,在满足用户用水压力需求的前提下降低冗余压力,建成8个独立调度区,年节水900余万立方米、节电200余万度。持续推进光伏电站建设,石景山水厂等光伏电站项目并网发电,年发电量约48万度。近年来,集团供水单耗下降近10%,碳配额账户连续7年保持盈余,2023年荣获北京市绿色创建活动推进单位称号。

以效率提升为关键 智慧管理迈出新步伐

在信息技术应用创新产业体系环境下,集团积极探索大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与供水业务融合发展的新路径。以智慧底座为基石,着力推动数字化基础平台、智慧水厂、智慧管网、智慧营销、智慧服务、智慧管控六大建设任务,加快推动数字化转型,致力构建适应企业高质量发展的智慧供水体系。

▲管网漏失监测

梳理“产、供、销、服、管”五大业务领域数据,形成数据资产目录。搭建集团智慧水务1.0数据可视化管理系统,实现与水务局业务共享。建设灾备机房,实现业务系统“同城异地双活”。部署360天擎终端,实现信息化设备全流程监控。加快智慧水厂布局,初步建成田村山净水厂、石景山水厂智慧综合管理平台。推进智慧管网建设,融合数字技术与专业技术,打造感知充分、管理高效、控制智能、决策智慧的管网管理系统,实现从被动到主动的管网管理新模式。构建“城郊一体”“业务统一”“流程规范”的一体化智慧营销管理服务系统。拓展智慧营销应用,完善“北京市自来水集团”微信公众号和“北京自来水”APP营销服务功能,用户综合绑定率90%;累计更换智能远传水表450万支,覆盖率达73%,推广用水异常预警、空巢老人安全预警、居民水价超阶梯提醒等延伸服务,多项举措实现查表不入户、缴费不出门。搭建智慧服务体系,依托人工智能(AI)全面应用、业务系统互联互通、大数据分析挖掘共享等技术手段,构建“三个智慧服务平台”。搭建企业在线管控平台,为科学决策、智能化业务管控和科学化管理提供了强有力支撑。

党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署,集团将聚焦“四个中心”功能建设,提高“四个服务”水平,以全面深化改革为契机,以新质生产力为引擎,奋力开创首都供水事业高质量发展新局面,为新时代首都发展作出新贡献。

第九水厂

郭公庄水厂机加池

光伏电站

臭氧预氧化设备

紫外线消毒车间

膜车间