A1:要闻

●北京市自来水集团有限责任公司

10年前的12月,一渠清水自丹江口水库一路北上,跋涉千里,奔流抵京,在世界范围内开创了大规模跨流域换水的成功先例。

10年来,北京市自来水集团作为南水北调水源的重要承接者,深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,认真贯彻落实市委、市政府提出的南水北调水源“调得进、容得下、配得优、用得好”工作目标,提前采取科学有效的应对措施,统筹做好供水调度、管网运行、水质保障等各项工作,安全供应南水超75亿立方米,直接受益人口超1600万。

从“捉襟见肘”到形成首都供水新格局

供水运行调度中心是集团的“神经中枢”,负责精准预测城区每日用水量。在中心的大屏幕上,显示着一张纵横交错的城区供水管网分布图,上面标注的管网压力数据实时更新,压力变化一目了然。调度员根据管网水压变化,采取平缓开停泵的调度方式,尽可能减少水压波动,保证中心压力平稳、区域压力均衡。

南水进京前,北京从1999年开始连续多年干旱。北京市人均水资源量已降至100立方米以下,远低于国际上年人均水资源量500立方米的极度缺水标准,成为全国最“渴”的城市。“那时候集团可调用的水量很少,只能东借点,西挖点,最窘迫的时候有22处水源。”集团供水运行调度中心主任金晔说。集团在原水水资源调用方面,日子一直捉襟见肘。

面对供水高峰城区供水量逼近供水能力极限,用水需求又逐年增加的双重压力,集团确定了“外部开源、内部挖潜”和“在无水中生水,在少水中增水”的发展思路。从河北省四座水库调用水源11.6亿立方米;积极寻找水源,推进新水厂建设,实施了平谷应急水源、309水厂、孙河水厂等应急改造工程,不断开拓制水能力;对原有水厂进行挖潜改造,实施了第九水厂、田村山净水厂工艺回流水改造,进一步提高供水能力,提升水资源利用效率,竭尽所能平稳度过南水进京前最艰难时期。

▲丹江口中试基地

由于不同水源的水质存在差异,集团秉承“有备无患”的风险观,忠诚履行“确保首都供水安全”的企业使命,采取“走出去”与“请进来”相结合的方式,提前开展了一系列南水水质适应性研究。2011年,集团在距离北京1100公里的丹江口水库建成了中试基地。它占地面积700平方米,相当于一个每小时生产6立方米自来水的微型水厂。“当时,截取了北京不同区域、不同年代、不同材质的管道,检验北京的供水管网能否适应南水。”水质专业团队负责人说。团队科研人员还将丹江口水库的水分别运送至北京20处供水管网试验点,实现南水与北京供水管网的首次融合。在为期三年的试验中,科研人员创新性提出管网“黄水”预测指数,绘制出水源切换后供水管网稳定性风险分布图。集团据此,对中心城区1453公里供水管网实施大规模消隐改造,不遗余力确保受水区域水质安全稳定。

“我宣布,南水北调中线一期工程北京市通水成功!”2014年12月27日上午10时许,随着北京市政府一声令下,长途跋涉了千余公里的清泉劲流,在集团郭公庄水厂喷涌而出,北京市民终于用上了期盼已久的南水。南水进京后,极大缓解了首都水资源紧缺的形势。集团形成了由南水和密云水库水、怀柔水库水、地下水共同组成的多水源供水格局,长达十几年的供需矛盾得到显著改善。10年来,集团接纳南水的水厂由初期的6座增加至14座,日均取用南水量由70万立方米增加到320余万立方米,供水高峰期间占北京城区供水量八成以上,累计取用南水超75亿立方米,南水已经成为北京市主力供水水源。

▲亦庄水厂

从摸索南水“脾气”到保持国际领先

与确保水量充足同等重要的是严把水质安全关。经过长距离明渠输送到北京的南水,随季节变化出现了“水土不服”,春季出现水藻爆发式增长,给首都供水安全带来了全新挑战。

集团始终遵循“水质是生命”的质量观,摸索南水的“脾气秉性”,探索制水工艺组合新形式,有效应对南水水质变化,确保首都市民喝上安全优质的丹江水。集团积极探索藻类含量检测方法,逐步摸清南水藻类变化规律,通过强化预加氯、预投加粉末活性炭、调整混凝剂和臭氧投加量等方式,有效去除藻类。针对南水夏季高温高藻、冬季低温低浊的特点,及时总结水质变化规律和接纳南水运行经验,制定了《水厂运行技术导则》《综合工艺水质运行方案》,确保供水运行安全稳定。除此之外,集团加密原水水质监测频率,与市南水北调办公室、市水务局加强水质数据共享,确保第一时间了解南水水质变化情况。目前,集团地表水厂全部采用臭氧、活性炭、超滤膜、紫外线消毒等国内外先进的水处理工艺,出厂水指标全部优于国家《生活饮用水卫生标准》,水质综合合格率达100%,地表水出厂水浊度0.1NTU达优率再创新高,达到90%,净水工艺技术水平持续保持国际领先。

在集团水质实验室里,水质检测员正在调试仪器设备,旁边的操作台上摆放着一排玻璃取样瓶,每个瓶子标记着不同编号。“这些是刚从管网检测点取回来的水样,我们会按照规定时限要求,陆续得出水质指标检测结果。”水质检测人员介绍道。集团建立了由实验室监测、移动监测和在线监测组成的立体化水质监控体系,在市区和郊区新城供水区域设置水质在线监测仪700余台,管网水质在线监测点580余个,实现了从源头到龙头全过程的水质监控,形成多级屏障水质保障体系。集团水质检测项目提升至225项,达到国际先进水平。

▲水质检验

▲从源头到龙头全过程水质在线监控体系

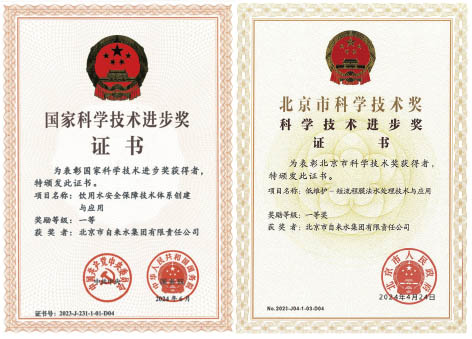

作为立足北京、服务北京的大型国有企业,集团始终坚持以人民为中心的发展思想,以创新推动高质量发展。持续加强科研储备、技术研发和自主创新三个平台建设,构建多层次创新体系。10年来,先后承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项、国家重点研发计划重点研发项目8项,获得市级以上科技成果奖34项,专利84项。编制的《南水北调受水区城市供水安全保障技术指南》,在保障南水北调京津受水区龙头水稳定达标中发挥了重要作用。集团参与的《低维护-短流程膜法水处理技术与应用》项目,获得2023年度北京市科学技术进步一等奖。项目成果成功应用于北京586个大中小型水处理工程,并推广应用于斯里兰卡、尼泊尔等“一带一路”国家。2024年,集团作为主要完成单位申报的《饮用水安全保障技术体系创建与应用》项目获得2023年度国家科学技术进步一等奖。“这个项目聚焦北京饮用水安全保障需求,在南水北调水源高效利用、黄水控制、管网漏损等方面作出开拓性贡献,直接受益人口2.58亿,服务人口7.2亿。”集团公司副总工程师顾军农说。

从高效利用水资源到实现可持续发展

滔滔南水,盘活了北京水资源调配这盘“棋”,但如何用足用好来之不易的南水,仍要精打细算。习近平总书记强调,要“推进节水型社会和节水型城市建设”,不浪费一滴水,成为用好南水的关键一环。

▲漏失监测

深夜时分,在北京的街头巷尾,时常会有头戴耳机,脖挂听漏仪,手拿听音杆的供水管道听漏员出现。他们在空荡荡的街道上走走停停,像侦探那样寻找城市供水管道的漏水点。

集团秉承“惜水如金”的资源观,为了找出这些隐藏在地下的漏水点,打出科技节水“组合拳”。借助漏失监测、小区计量、卫星探漏等技术,结合人工听漏手段,构建了空中、地面、地下“三维”全覆盖、互为补充的漏损管控体系。10年来,节水超2.23亿立方米,相当于集团2个月的供水量。

集团在全国率先应用供水管网漏失监测预警系统,在北京核心区和重要部位供水管线安装漏水监测记录仪3000余个,俗称“电子耳”。“电子耳”形似一个穿了黄色外套的小手电,顶端有一根黑色天线,底部拖着一条铁链。“工作时固定在管线上,自动采集和储存管线的声波信号,根据声波变化情况为城市供水管网‘把脉’,大大提高了漏点检出效率。”集团公司副总工程师刘阔说。

除了“电子耳”,集团在3400余个小区安装了实时监测供水流量、管网运行状态的智能设备,通过对比分析最小夜间流量和总分表水量的差值,及时发现可能存在的管网漏损隐患,真正做到了“早发现、早定位、早处置”,节约了宝贵的水资源。为进一步拓展管网检漏新路径,提升漏损管控质效,集团引进了卫星探漏技术。千里之外的卫星从太空扫一眼,就能找到城市地下供水管网的漏点。“这个技术就如同安上了‘天眼’,能给地下管网拍一张‘X光片’。将传统大范围的人工‘盲检’变为针对有限区域的小范围核查。”刘阔说。

▲丰台河西第三水厂膜车间

与此同时,集团坚持“强基精管”的管理观,通过分区精细化调度、优化管网运行压力等方式,不断提高绿色、低碳和可持续发展水平。探索应用智能精准调度,实施泵-厂-网智能调度“三部曲”,仅配泵方案优化模型,就使水厂配水效率提升了3.5%。集团充分利用日趋合理的水厂布局,深入分析不同季节、不同时段用户用水量变化,逐步建成8个独立调度区,年节水900余万立方米,节电200余万度,实现节水节能双重目标。持续推进光伏电站建设,年发电量约48万度。2023年,集团供水单耗下降至0.304千瓦时/立方米,优于全国平均水平;碳配额账户连续7年保持盈余,荣获“北京市绿色创建活动推进单位”称号。

▲荣誉奖项

南水千里润京华,十年不变守初心。2014年2月25日,习近平总书记到集团视察,极大鼓舞了广大党员干部职工干事创业的信心。10年来,首都供水人始终从守护生命线的政治高度,切实维护南水北调工程供水安全和水质安全。集团先后投产运行水厂20余座,水厂总数达50座,供水安全系数提升至1.3。管网总长度从12000余公里增加至16700余公里,平均每年新建改造管线300余公里,平均管龄始终维持在20年左右的稳定运行期。对近1400个单位(小区)完成自备井置换,对近1400个小区完成老旧小区内部供水管网改造,让南水更广泛地惠及首都市民。

“南水北调工程事关战略全局、长远发展和人民福祉。”集团作为南水的使用者和受益者,将始终把习近平总书记的殷殷嘱托放在心上,瞄准“首都标准国际水平”发展目标,不忘初心、牢记使命,守正创新、接续奋进,全力构建“安全、优质、绿色、智慧”的供水服务保障体系,为建设国际一流的和谐宜居之都,交出首都供水人不负时代、不负人民的靓丽答卷。