A3:科技智慧

近日,北京市智慧水务发展研究院完成了DeepSeek、通义千问等开源大模型本地化部署,形成能够覆盖文本对话、深度推理、图像识别能力的水务大模型体系。结合水务本地数据优化配置,完善了能够在确保政务数据安全的前提下支撑智能对话、智能办公、智能调度等多场景的自主可控体系。并且从网络安全、数据安全、隐私安全、内容安全出发,以“模型本地化、数据不出域、内容严把控”为原则筑牢大模型安全防线。

公众服务响应——更智能

日常处理接诉即办工作时,业务人员选中诉求内容,AI助手即刻启动检索程序。这个植入了数万条历史回复资料的智能系统,如同经验丰富的顾问,能从海量案例中筛选出最贴近当前诉求的答复供工作人员参考。

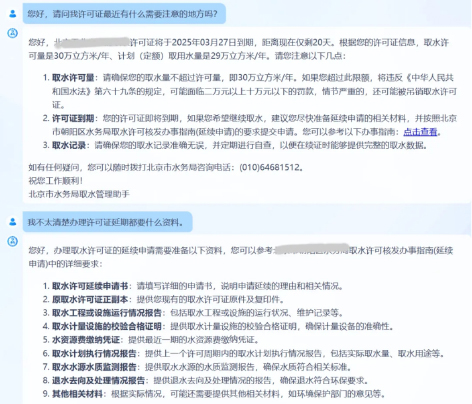

▲“AI助手”提供多种便民服务功能

与之相对应的:曾经需要人工翻查档案的复杂流程如今在AI智能的强力加持下,被压缩至分秒之间。在面对京通取水户的政策咨询时,水务大模型不仅能帮忙查询最新数据,还提供政策解读、流程推荐、法规提醒等便民服务功能。值得注意的是,系统提供的不仅是模板化的文字,而是努力向专业化建议靠拢——既符合水务规范,又兼顾人性化表达。这一项项功能,正成为便民服务背后的“AI智囊团”。

处理基础工作——更高效

在公文处理领域,水务OA系统的公文智能校正模块,不仅能捕捉“的”“地”“得”等不规范使用,更能识别专业术语的准确表述。相比通用型AI工具,这个吸收过水务工作报告、规划方案等专业文档的小助手,展现出了更精准的逻辑架构能力——在智能写作模块中,输入基础信息就能生成结构清晰的PPT框架以供参考。软件技术研究所副主管李昊透露,随着更多内部资料的持续输入,AI产出的内容会越来越接近水务工作者的思维模式。

防汛安全保障——更精准

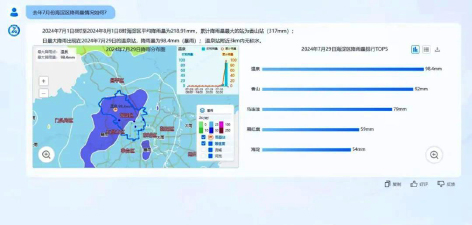

到了防汛抗旱的实战场景,大模型的未来价值也相当可观。依托水务大模型,工作人员可以通过对话查询实时雨情数据。“大模型并不会自己去查询实时数据,我们通过自研算法打通了大模型与水务大数据中心,解决了大模型数据时效性短板。”李昊介绍,如今向水务大模型询问“海淀上个月降雨情况”“门头沟去年7月降雨量”等问题,系统即能精准反馈结果。在检索防汛资料时,系统可以从海量信息中定位到专题段落——从历史汛情报告到水库调度规程,超过百万字的行业资料构成了AI的“专业知识库”。

软件技术研究所副主管李昊:智慧水务1.0阶段,我们完成了物联网感知平台、水务大数据中心等基础建设,相当于给城市水务系统装上了“感知触角”。基于水务大模型的本地化部署应用深入推进,这套“神经系统”可以尝试探索更多智能研判功能,做到自动拆解任务、调用模型、提供应对建议等。随着未来更多场景应用的开发与上线,可以支撑防汛指挥调度和风险研判。

▲实时查询雨情数据

DeepSeek等AI大模型要想更好地为“水务”所用,就必须要经过不断地训练与探索,一起来看看这套系统的训练“手记”吧。

“双轨策略”动态更新知识库

这套系统的“认知能力”基于对过去案例的学习,虽然“博学”,但其判断力仍存在边界。由于模型基于逐字推算生成内容,可能产生“虚构式回答”,对内容产生误判和曲解。另一挑战在于知识更新滞后——模型训练完成后其知识库便“冻结”了,想要继续进化,就需要源源不断地输入新的“养料”。为此,团队采用双轨更新策略:一方面对接联网检索功能,借助搜索引擎补充最新资讯;另一方面业务部门及时上传文件至本地知识库,相当于为AI配备动态更新的“水务百科”。

专业人员加速AI“训练”

当前最大瓶颈还是如何让大模型把水务专业知识学懂、学透、学精。就像刚入职的新人需要不断学习,目前水务各单位都在积极提供资料。李昊介绍,“受益于此,我们正持续往系统里‘喂’各种文档图纸等资料。”即便如此,所有AI生成的技术报告仍需人工复核数据源头,毕竟在众多容错率极低的行业领域,智能的系统仍需要专业人员的最终把关。

结合场景“量身定制”模型部署

在模型部署策略上,智慧水务院坚持“场景适配”原则,结合不同业务场景选定最合适的模型类型和参数。“我们不会盲目选择勉强能跑起来的‘大’模型,而是选择能更好支撑更多人使用的‘中’模型。” 李昊指出,目前水务大模型应用的关键还是取决于数据是否充足、应用设计的是否完善,还未到达模型能力瓶颈。所以这种“量体裁衣”的选择,不仅优化了硬件资源投入,也为技术迭代预留了弹性空间。

▲技术团队完善界面

协同构建立体感知网络与数据中枢

城市水务智慧化的核心支撑在于立体感知网络与数据中枢的协同构建。当前全市已经建成涵盖5510个监测点的物联感知体系,其中2196个自然循环监测点重点监测水位、流量、雨量等自然水文要素;3314个社会循环监测点覆盖取水计量、农村污水等民生关键环节,形成覆盖“从源头到龙头”的全链条监管闭环。实时监测的数据持续向水务大数据中心汇聚,目前已集成涵盖14.6亿条结构化数据,833万项文档、图片等非结构化资料的数据“海洋”。

在这场水务智能化变革中,每场雨、每口井、每条信息都可以帮助AI“积累”治水智慧。市水务部门将不断推陈出新,推进智慧水务有序发展,让这座城市的“水务大脑”进化得更智慧、更聪明。

(来源:北京市智慧水务发展研究院)