A3:科技智慧

(接上期)

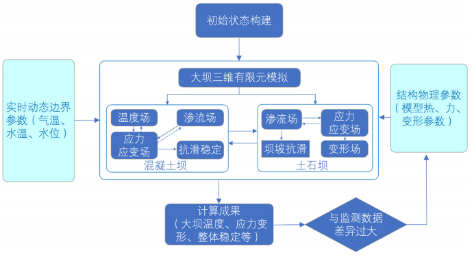

针对土石坝的渗流、变形等关键问题,构建了土石坝渗流场-应力应变场-变形场耦合的三维有限元仿真模型,研发耦合坝体渗流场的坝坡抗滑稳定动态分析模型。数字孪生丹江口大坝安全模型耦合结构如下图所示。

▲数字孪生丹江口大坝安全模型耦合结构

(2)应用成效

大坝安全模型采用三维有限元仿真分析技术,克服了传统预演分析耗时长、及时性差的短板,实现大坝结构性态的实时在线推演。1分钟内便能以大坝的即时结构性态为起点,完成预测工况和特征水位下大坝安全性态的演算,实现对重点坝段多场景状态下的安全运行状态预测、预演、预警。平台每日自动推演大坝安全性态,实现了2023年汉江秋汛复演及170m蓄水过程大坝性态的同步跟踪与动态推演。

06 模型平台推广应用机制

随着数字孪生水利建设推进,模型平台推广成为关键。构建面向不同层级的推广应用机制,可提升建设质量,降低成本,增强平台支撑力,提高模型精准度和预见期。

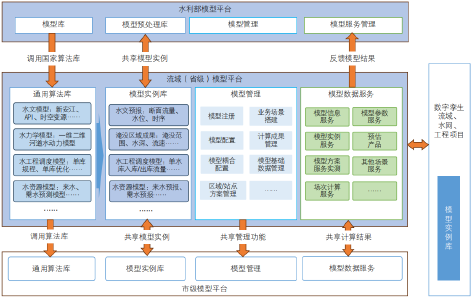

1.模型平台分级部署应用方式

采用分级部署应用方式。水利部层面由水利部信息中心牵头,联合七大流域管理机构,实施“1+7+X”模式。水利部负责通用模型及标准制定,流域管理机构、省(自治区、直辖市)、地级市建设专业模型,形成实例,并为下级提供标准版模型。

▲不同层级水利模型平台之间关联架构

以山东省为例,采用“1+N”模式,通过省级统筹、省市共建模型平台,统一建设标准版,建设省级数字孪生水利项目实体模型,实现模型集成、管理、场景配置和模拟仿真功能,支撑多业务“四预”应用。结合区域特色,集成开发水利专业模型算法库,制定技术要求、模型结构、数据和接口标准,便于集成复用。

2.共建共享应用机制

(1)水利部与流域、省级平台共享

水利部构建通用模型库,流域管理机构和省级平台可共享调用,并根据需求实例化模型,应用于数字孪生项目。同时,反馈使用情况,协助完善模型,迭代升级算法。此外,各级模型应用成果也可共享,提升模型适用性和可靠性。

(2)省级与市级平台共享

省级平台在共享水利部通用模型基础上补充建设本省通用模型库,搭建具备多项功能的模型平台,面向市级构建统一、标准化模型平台;市级在此基础上构建适用于本层级的实例化模型。省、市两级间实现模型通用算法、实例化模型及应用成果共享共用。

(3)省(市)平台与数字孪生水利工程共享应用

数字孪生水利工程项目可依托省(市)级模型平台提供的算法和功能构建实例化模型,并注册到平台统一管理。模型预报结果可作为服务发布到平台,实现项目与平台间的共建、共享、共用,为“四预”应用提供支撑。

(4)模型平台知识产权保护与共享机制

水利专业模型平台的知识产权保护与共享需平衡,主要措施有:①制定详细规章制度,明确保护范围、各级责任和义务。根据知识产权类型采取不同保护措施,如模型设计、算法、数据结构、软件代码等。各级负责本级自建平台知识产权,上级下发的标准版平台由下发单位负责。②建立共享开放激励机制,鼓励科研机构开放模型及算法,采用多种方式向高校、企业、政府部门开放使用,通过反馈结果不断优化模型结构,迭代升级算法。

3.分业务多模型耦合方案

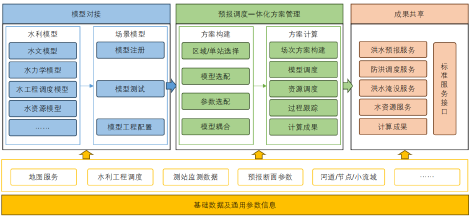

模型平台需结合业务需求,通过算法耦合形成实例化构建方案。此过程专业性强、耦合难度大,部分单位构建的模型效能不佳,难以实现“四预”目标。针对中小河流、市县级水网等,尚未形成有效的多模型耦合标准化方案。应在现有体系基础上,拓展动态化、分业务耦合方案。各级平台可直接调用标准化耦合方法,或在此基础上集成新建模型,满足业务需求。分业务多模型耦合流程见下图。

▲分业务多模型耦合流程

07 总结与展望

在深入研究水利专业模型基础上,构建兼顾通用与专用的数字孪生水利专业模型体系,并建立模型与业务之间的映射关系;针对模型计算精度和效率问题,提出基于模型物理机制优化、模型算法改进、人工智能赋能和监测数据动态反馈的“四位一体”优化策略;提出基于水利部模型技术标准的开放式模型平台构建方法,实现快速建模和多模型耦合,加强了与数字孪生平台的互动;在流域防洪、河口风暴潮防御等典型业务场景中,形成多模型耦合应用范式,可为同类项目提供参考;构建适用于不同层级的推广应用体系,以及共建共享机制和分级部署方式,有助于模型平台的广泛应用。

今后将继续从模型效能、平台优化和推广应用方面深化研究:①深化模型效能。加快模型机理分析方面的自主创新,优化模型架构算法;融合多源异构数据,提升模型在复杂地形和气候条件下的精度和适应性;借助实时数据同化,提高预报精度,延长洪水预见期。②模型平台持续迭代优化。深化细化模型数据标准、接口标准,开展建模流程标准化;快速建模、参数调整、算法优化等方面持续迭代优化,提升模型易用性、可靠性;利用数据底板和监测感知数据提升模型精度和时效性;深化与知识平台的交互能力,利用大模型赋能提升模型应用水平。③平台应用模式转变。构建面向社会开放的水利模型算法研究联盟,采用多种方式向高校、企业、政府部门开放使用;从单一提供模型算法服务向提供算法和模型构建方法融合服务转变,为不同层级、不同类型、不同业务提供全方位、立体化服务。

(来源:中国水利杂志)