A3:科技智慧

1 新标准体系架构与关键指标解析

1.1 标准体系的法律定位与技术协同

近年来,《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)(以下简称GB 5749,作为强制性国家标准,确立了城市供水水质的法定底线,其技术落地依赖GB/T 5750系列检测方法标准的精准支撑。二者构成“评价-检测”一体化技术链条,前者规定水质限值与判定规则,后者提供从采样到分析的全流程技术规范。以浊度指标为例,GB 5749规定出厂水浊度限值为1NTU(特殊情况下≤3 NTU),GB/T 5750.4—2023则详细规定了散射法、目视法等检测方法的操作步骤与仪器参数要求,确保检测结果的量值溯源性。

与此同时,GB 3838《地表水环境质量标准》与GB/T 14848《地下水质量标准》作为水源水评价依据,与供水水质标准形成“源头-终端”的质量管控闭环。在长江中下游某水源地项目中,检测机构发现GB 3838Ⅱ类水体重金属限值(如汞≤0.00005mg/L)与 GB 5749限值(0.001mg/L)存在两个数量级差异,通过设置“公共健康目标值”(汞=0),实现了水源水高要求与终端水法定标准的衔接,为区域直饮水工程提供了技术支撑。

这种标准体系架构要求检测机构在资质认定与日常监测中,需清晰识别不同标准的适用场景。例如,农村供水工程验收时,需同时参照GB 5749与《村镇供水工程技术规范》(SL 310—2019),针对管网末梢水余氯指标,可采用GB/T 5750.11—2023的DPD分光光度法检测,同时依据CJ/T 206—2005的阶段性评价标准判定合规性,避免因标准割裂导致的检测结论偏差。

1.2 水质指标的多维度解析

1.2.1 名称差异与规范表达

水质指标在不同标准中的命名差异反映了行业术语习惯的历史积淀。例如,GB 5749中的“氨(以N计)”在环境标准中常称为“氨氮”,其本质均为水体中游离氨与铵离子的总和,但检测原理存在差异:前者采用纳氏试剂分光光度法(GB/T 5750.5—2023),后者在环境监测中常用水杨酸分光光度法(HJ 536—2009)。此类差异在资质认定申报中易引发歧义,某省级检测机构曾因“阴离子合成洗涤剂”与“阴离子表面活性剂”未合并申报,导致能力评审时被要求补充方法验证材料。

为解决此类问题,需建立“标准-指标”对照表,明确不同场景下的规范名称。例如,在检测报告编制中,统一采用GB 5749的指标名称,并在备注栏注明与环境标准的对应关系;检测能力表填报时,遵循“方法与评价标准联动”原则,将“总硬度(以CaCO3计)”与“总硬度”合并为一项参数,通过括号标注计量形式,防止因名称表述问题导致能力重复或遗漏。

1.2.2 计量形式与健康风险

GB 5749中“以……计”的标注实质是明确指标的化学计量基准。以高锰酸盐指数(以O2计)为例,其限值表达的是将高锰酸盐氧化能力折算为氧当量的浓度,检测时需严格控制酸性高锰酸钾溶液的加入量与加热时间(GB/T 5750.7—2023规定沸水浴30±2min),若操作不当导致氧化不完全,将使结果偏低,掩盖有机物污染风险。

对于毒理指标,即便未超标但出现检出值,需启动溯源机制。珠江三角洲某水厂检测出厂水苯并(a)芘为0.0008μg/L(限值0.01μg/L),虽符合标准,但通过水源水追溯发现上游河流存在工业废水渗漏,及时联动环保部门排查污染源,避免了风险累积。微生物指标超标时,需结合加氯工艺运行状态、采样器皿洁净度等因素综合分析,某二次供水水箱检测大肠埃希氏菌阳性,经核查发现采样人员未使用无菌采样袋,导致假阳性结果,避免了不必要的水箱清洗作业。

1.2.3 区域适用性与标准弹性

我国幅员辽阔,水源禀赋与经济发展水平差异显著,GB 5749的普适性与区域特殊性需动态平衡。在西南喀斯特地区,地下水普遍存在铁、锰超标问题(GB/T 14848Ⅲ类水铁≤0.3mg/L,锰≤0.1mg/L),直接采用GB 5749限值(铁≤0.3mg/L,锰≤0.1mg/L)导致部分农村水厂长期无法达标。为此,当地制定《农村供水水质地方标准》,将铁、锰限值暂放宽至0.5mg/L、0.3mg/L,同时要求水厂配套安装曝气氧化过滤装置,分阶段实现水质提升。

对于管网施工冲洗水检测,宜参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242—2002)制定临时性评价标准,重点关注浊度、余氯等指标,允许冲洗初期浊度≤5NTU,经持续冲洗至浊度≤1NTU且余氯≥0.3mg/L后验收。具备条件的城市如深圳、上海,可设置严于国标的“公共健康目标值”,将挥发性有机物(VOCs)目标值设为低于最低检测质量浓度(如苯≤0.0005mg/L,GB 5749限值0.01mg/L),通过深度处理工艺实现直饮水目标。

2 检测方法验证与质量控制实践

2.1 方法验证的技术框架构建

方法验证是确保检测数据可靠性的前提,需覆盖人员、设备、环境、方法全要素。以某省级水质监测中心为例,其建立的方法验证流程包括:①预验证阶段(标准查新与人员培训),②参数验证阶段(灵敏度、精密度、回收率等),③综合评估阶段(专家评审与记录归档)。验证方案应明确关键参数的验证流程与判定标准,如采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定铅,需确认仪器检出限(≤0.01μg/L)低于GB 5749限值(0.01mg/L),校准曲线线性相关系数(r)≥0.9995,独立配制的核查样品测定相对偏差≤3%。

对于GB/T 5750未明确收录的检测方法,如固相萃取-气相色谱法测定痕量农药残留,需通过方法确认程序评估其适用性。某检测机构在引入该方法时,通过加标回收率试验(85%~105%)、基质效应评估(≤15%信号抑制)及与标准方法(GB/T 5750.8—2023液液萃取法)的比对试验(相对偏差≤10%),证明其适用于复杂水源水样品的检测,据此制定专项作业指导书并通过资质认定评审。

2.1.1 关键参数验证要点

·灵敏度与检出限:通过绘制浓度-响应值曲线评估方法灵敏度,以石墨炉原子吸收法测定镉为例,配制0~1.0μg/L的标准系列,测得吸光度与浓度呈线性关系(r=0.9998),以3倍空白标准偏差计算检出限为0.005μg/L,满足GB 5749限值(0.005mg/L)的1/10要求。定量限需满足95%置信度下相对标准偏差≤5%,某实验室测定硝酸盐(以N计)时,发现定量限(0.1mg/L)与校准曲线最低浓度点(0.2mg/L)不一致,通过调整标准系列浓度(0.05~5mg/L),使定量限与最低浓度点重合,提升了低浓度样品的检测准确性。

·精密度与回收率:精密度试验选用空白、定量限(0.1C)、标准限值(C)等关键浓度点的样品,由3名检测人员在不同工作日完成7次重复测定。以硫酸盐检测为例,空白样品RSD=1.2%,定量限样品RSD=3.8%,限值浓度样品RSD=2.5%,均符合GB/T 5750.3—2023要求(RSD≤5%)。回收率试验选取低(0.2C)、中(0.5C)、高(0.8C)3个浓度水平加标,在测定总硬度时,低浓度加标回收率为92%,中浓度为98%,高浓度为103%,均落在标准规定的85%~115%区间内,表明前处理过程无显著损失。

2.2 动态质量控制体系构建

2.2.1 多维度质控手段协同

质量控制需针对不同指标特性选择适配手段:感官指标(如臭和味、色度)采用人员比对,某检测机构组织5名检测人员对同一水样进行嗅阈值测定,结果相对偏差≤15%即判定合格;金属元素检测实施仪器比对,同时使用ICP-MS与原子吸收光谱仪测定铜,结果相对偏差≤5%视为仪器性能稳定;微生物指标通过平行样与阴性对照监控,每批次样品插入1个无菌水空白,若空白检出菌落总数>1CFU/mL,则整批样品重新检测。

对于低于定量限的结果(占比常超50%),需采用空白加标与检出限附近浓度样品进行能力验证。某实验室在测定汞时,每月进行1次检出限浓度(0.001μg/L)加标试验,要求测定值在0.0008~0.0012μg/L 之间,以证明对低浓度样品的检测能力。质控计划应避免过度依赖盲样考核,将日常检测中的留样再测(每季度抽取10%样品复检)、加标回收(每批次样品加标率≥5%)纳入常态化监控。

2.2.2 数据驱动的趋势分析

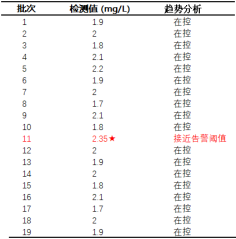

利用质量控制图对检测数据进行动态跟踪,以高锰酸盐指数为例,高锰酸盐指数质量控制表(1),以6个月内20批次检测数据计算均值(2.0mg/L)与标准差(0.15mg/L),设定控制上限(2.45mg/L)、警告限(2.30mg/L)与控制下限(1.55mg/L)。当第11批次结果为2.35mg/L(接近警告限)时,立即核查试剂配制日期、水浴温度记录,发现恒温水浴箱温控器故障导致温度偏低,及时维修后数据恢复正常。

通过建立“数据采集-趋势预警-原因分析-措施改进”的闭环管理,实现质量问题的早期识别与干预。

表1 高锰酸盐指数质量控制表

3 水源水监控与区域适配策略

3.1 水源水监测的目标导向设计

水源水监测的核心目标是保障出厂水达标,其检测项目与频次需突破环境质量监测的框架。在长江三角洲某湖泊型水源地,除执行GB 3838Ⅲ类水质标准外,新增臭和味(≥2级时预警)、亚硝酸盐(≥0.1mg/L时加密监测)、藻类(叶绿素a≥10μg/L时启动除藻工艺)等工艺控制指标。总磷、总氮作为富营养化风险预警参考项,当总磷>0.05mg/L且总氮>1.0mg/L 时,结合藻类密度与溶解氧数据综合研判,2023年夏季通过该机制成功预警蓝藻水华风险,提前启动应急处理预案。

对于多水源供水系统(如南水北调工程受水区),需按水源分别监测,并结合各水源取水量加权评估整体水质风险。某城市同时使用长江水(占比60%)与地下水(占比40%),每月对两种水源分别检测全项目,季度末按取水量计算综合水质指数,当长江水高锰酸盐指数为3.0mg/L(GB 3838Ⅲ类限值≤6mg/L)、地下水为1.5mg/L 时,综合指数为2.4mg/L,表明整体水质安全可控。

3.2 采样与前处理的技术适配

水源水的水体特征与取水口位置决定了采样方法的选择。对于河流型水源(如黄河中下游),采用等时混合采样法,在每日 8:00、12:00、16:00、20:00各采集1次,混合后作为日综合样;对于分层明显的湖泊型水源(如太湖),按表层(0.5m)、中层(5m)、底层(距底1m)分层采样,分别测定溶解氧、pH等指标,评估水体垂直分层污染情况。

前处理方式需匹配检测目的:用于重金属形态分析的样品,采用0.45μm滤膜过滤后加硝酸酸化至pH≤2,防止金属离子吸附于容器壁;用于挥发性有机物检测的样品,使用棕色玻璃瓶采集,充满不留气泡,加入抗坏血酸去除余氯干扰。当环境监测技术规范不适用于供水工艺控制需求时,可制定个性化采样方案,如某高浊度水源(浊度>100NTU),在常规采样前增加预沉降30min 步骤,取上清液检测,以避免颗粒物堵塞检测仪器。

3.3 水质评价的跨标准协同

水源水水质评价需兼顾环境质量标准与供水工艺需求。对于毒理学指标,若出厂水检测值高于水源水(如铅从0.001mg/L升至0.003mg/L),需追溯工艺环节,某水厂发现澄清池斜管材料铅溶出,及时更换为不锈钢材质后指标恢复正常。对于高锰酸盐指数等氧化还原指标,按GB 3838Ⅱ类限值(≤4mg/L)控制更有利于减轻水处理负荷,某水库型水源地通过流域污染源管控,将高锰酸盐指数从5.5mg/L降至3.8mg/L,使水厂活性炭投加量减少20%。

富营养化评价需结合藻类密度与异味物质检测结果,当叶绿素a浓度为15μg/L且土臭素>50ng/L时,判定为轻度富营养化,启动预臭氧氧化工艺;若叶绿素a>30μg/L且微囊藻毒素>1.0μg/L,则判定为重度富营养化,触发应急处理流程。通过建立“水源-工艺-水质”的关联分析模型,某水厂将水源水藻类密度与絮凝剂投加量联动,实现了藻类去除率从75%提升至90%的工艺优化。

4 区域化监测体系的构建与实践

4.1 经济发达地区:以珠江三角洲为例

珠江三角洲地区经济密集、人口众多,水源以河网水为主,面临有机物污染与咸潮入侵双重压力。该区域构建了“国控-省控-市控”三级监测网络,国控点覆盖主要河流入海口,重点监测氯化物、硫酸盐等咸潮指标;省控点布设在跨市界河流,监测高锰酸盐指数、氨氮等跨界污染指标;市控点深入水厂取水口,实时监控嗅味物质与藻类动态。

在方法应用上,率先引入在线质谱仪(如Agilent 6545 Q-TOF)对水源水进行非靶向筛查,2023年通过该技术发现某支流存在新型PFAS类污染物(浓度约0.1ng/L),及时联动环保部门开展源头治理。同时,建立水质预警模型,整合200余个监测点数据,运用机器学习算法预测浊度、余氯等指标变化趋势,预警准确率达85%以上。

4.2 中西部山区:以云贵高原为例

云贵高原地区以地下水为主要水源,喀斯特地貌导致铁、锰、氟化物天然本底值高,且农村供水设施简陋。该区域实施“基础指标保底+提升指标引导”策略:基础指标包括浊度、菌落总数、氟化物等8项,采用便携检测设备(如Hach DR900)实现村级水厂每日自检;提升指标包括重金属、有机物等20项,由省级监测中心每季度抽检。

针对铁锰超标问题,推广“曝气-过滤”一体化处理设备,某农村水厂安装该设备后,铁从1.2mg/L降至0.2mg/L,锰从0.5mg/L降至0.08mg/L,均符合GB 5749要求。同时,建立“检测-培训-维护”技术帮扶机制,每年开展基层检测人员培训2000余人次,确保标准落地“最后一公里”畅通。

4.3 城乡结合部:以长江中游某城市为例

城乡结合部水源兼具地表水与地下水,管网布局复杂,二次供水设施管理薄弱。该城市建立“双轨监测”模式:对城市水厂水源水执行GB 3838Ⅱ类标准,管网水每半月检测一次常规指标;对城中村自备井水,每月检测微生物与重金属指标,发现超标立即联动水务部门封停。

在质量控制方面,针对二次供水水箱清洁度难以把控的问题,采用“现场快速检测+实验室全分析”模式,每次清洗后现场检测余氯、浊度,3日内出具微生物与毒理指标报告,2023年通过该模式发现并整改水箱污染隐患12起,保障了20万居民的饮水安全。

5 结论

城市供水水质监测新标准的实施,本质上是通过技术标准化实现公共健康风险防控的过程。通过解析标准体系逻辑、构建方法验证框架、设计动态质控模型、优化水源监控策略,并结合不同区域的实践案例,形成了“标准协同-方法可靠-质控有效-源头可控-区域适配”的全流程技术方案。未来,需进一步加强以下工作:

智能化监测能力建设推动物联网传感器、无人机航测等技术在水源地监控中的应用,实现水质数据实时采集与智能预警;

检测技术创新研发适用于痕量污染物检测的快速方法,降低基层实验室技术门槛;

跨部门协同机制建立水利、环保、卫健等部门的数据共享平台,提升污染溯源与应急响应效率;

公众参与体系通过水质信息公开、科普宣传等方式,增强居民对供水安全的认知与监督,形成共建共治格局。

通过持续的技术迭代与管理优化,构建更具韧性的城市供水水质监测体系,为城乡居民饮水安全提供全方位保障。

(来源:熵澜水务研究)