A3:科技智慧

星球健康与水

探讨水与气候的关系是一个宏大且复杂的议题。那不妨更大一点,从星球健康的视角来切入。

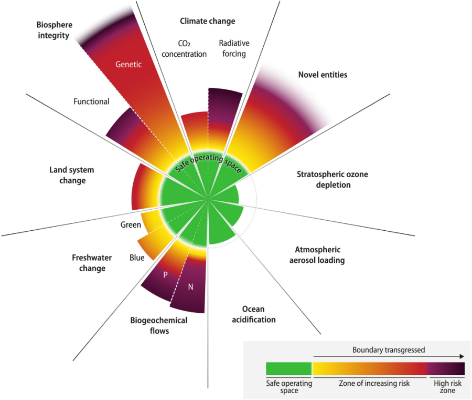

若将地球行星体系类比为人体进行体检,一般会涉及九大关键指标。很不幸,目前已有六大指标突破了安全边界——臭氧层、气溶胶、海洋酸化仍处于健康可控范围内,其余指标均已难以控制。

其中以下四个突破边界的指标更需着重关注。

一是气候变化。工业革命前,二氧化碳浓度大约为280毫克/升,而如今已攀升至约420毫克/升,突破了350毫克/升的限值。在《巴黎协定》中,我们的目标是将全球平均气温升幅控制在较工业革命前高出1.5摄氏度以内,但截至2024年,气温已上升了1.28摄氏度,形势十分危急。

二是生物圈崩溃。生物多样性正以超出自然速率100倍的速度消失,同时遗传多样性丧失了80%。由于大量森林和湿地的丧失,生态系统服务也在退化,原本具备的汇碳、聚碳、吸碳能力也在逐渐丧失。

三是氮磷循环失衡。过度使用化肥导致氮、磷等元素流入环境的量超过了安全界限的3倍。在水行业,我们熟知的水体富营养化现象,在海洋中表现为海洋死区或热点区,这些都与氮、磷的过量输入密切相关,对生态环境造成了极为严重的影响。

四是新兴污染。之所以称之为“新兴”,是因为我们对其也知之甚少。当前已注册的合成化学物质超1亿种,且每年还有数千种新化合物不断涌现,仅少数经过安全评估和健康评估,我们对这些物质的认知几乎处于“黑箱”状态。

当我们审视气候变化、生物多样性丧失、氮磷失衡以及新兴污染物这四个地球边界问题时,可以发现,水在其中扮演着关键角色,与每一个问题都有着紧密且复杂的联系。

水,既是气候变化的结果,也是气候变化的原因

水对气候变化具有至关重要的作用。新加坡现任总统尚达曼于2025年年初在达沃斯世界经济论坛上的表述非常准确,他指出:“水既是气候变化的结果,也是气候变化的原因。它代表着我们在应对气候变化过程中触手可及的‘低垂之果’。”这应当可以视为学术界与政界的共识,水可谓是触手可及的减碳红利。我们应当立足于水,积极采取行动适应和应对气候变化,且我们有很多事情可以做。

水是介入气候变化的关键要素。若不妥善治理水,应对气候变化将无从谈起。

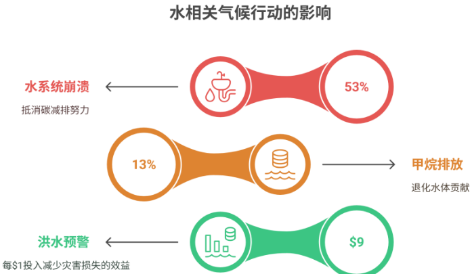

在全球十大碳排放行业类别中,水行业位居第七位,高于航运业和航空业;全球13%的甲烷排放源自退化水体;气候变化引发的诸多灾害,如洪涝、干旱等,大多以水的形式呈现,气候变化对人类产生的影响中约90%与水密切相关;一旦水系统崩溃,那么我们为减排所付出的所有努力,包括能源降耗、发展新能源等降低碳排放的举措,其成果将因此被抵消53%;当前,我们投入了大量资金应对灾害。然而,如果我们每在洪水预警中多投入1美元,便能节约9美元的应对灾害成本。

水对于气候的影响,已经在全球范围内越来越多地呈现了出来:全球每升温1摄氏度,干旱区域面积将扩大10%~15%,这将影响到数千万甚至数亿人口;湿地干涸,导致每年损失1.2亿吨CO2吸收能力;到2050年,由水危机引发的额外碳排放将使全球温控1.5℃,目标实现成本增加23%。

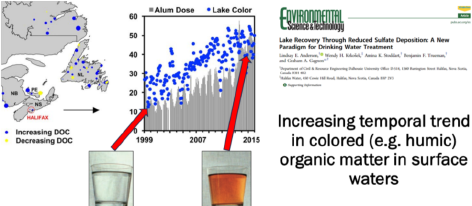

气候变化对于水的影响,也日趋显著:南非城市供水75%依赖地表水库,气候变暖使蒸发量提升18%。为此,南非引入气候弹性水价概念,根据干旱程度动态调整水价,借此措施,开普敦市将人均用水量降低了50%。气候变化还对水质产生影响。以加拿大为例,1999年—2015年,因为气候变化升温,导致自然水体中的溶解有机物浓度增加,导致在自来水厂混凝剂的用量增加了4-5倍。除了混凝剂用量的增加外,水体中溶解性有机物的增加也同时增加了消除副产物的生成风险。

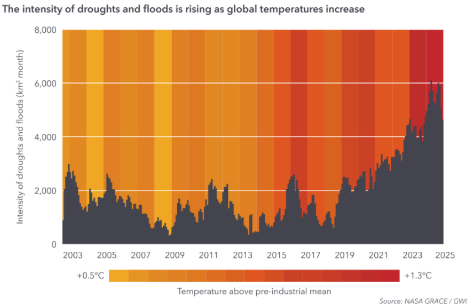

此外,气候变化的显著表现形式是极端事件发生的频率增加。从2003年至2004年极端事件的变化强度来看,21世纪初,干旱或洪涝等极端事件每月造成的影响强度约为1000-2000立方千米,到2024年,这一影响强度已升至4000立方千米/月。

宏观视角:社会应当如何对待水行业?

水安全保障未来需要巨量投资

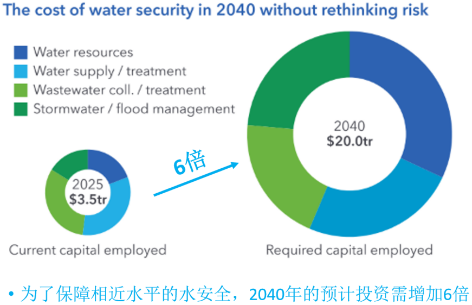

若按照现有模式持续发展,预计到2040年,全球温度升幅将突破2摄氏度,届时极端事件的强度将由当前的每月4000立方千米增长至8000立方千米。但包括中国在内的许多地区,其水务基础设施大多于2015年之前建成,这些基础设施仅能应对每月1500立方千米强度的干旱或洪涝变化的状况。因此,为了保障水安全,到2040年,全球的水务基础设施投资需增长6倍,从2025年当前的每年3.5万亿美元提升至接近20万亿美元的投资强度。

合理水价:构建气候适应性社会

大规模的投资必然需要回报,因此,我们需要探讨水价的影响。水价是气候变化应对中的隐形杠杆,是撬动系统性气候行动的有效支点:“合理付费”推动“负责任使用”,构建气候适应型社会。

合理的水价机制应当平衡经济可持续性、环境效益与社会公平。在经济层面,应覆盖水资源管理成本,保障水利设施投资;在环境层面,通过价格信号减少浪费,降低供水系统碳足迹;在社会层面,以阶梯定价保障基础需求,并确保超额用水承担环境成本。据此,达到节水节能、生态保护、结构调整、气候适应的贡献。

水价的定价模式包括固定价格、阶梯定价、累进定价(附加环境成本)三类。根据测算,固定定价对气候变化的贡献相对有限;阶梯定价对水行业的减碳贡献可达到15%;如果进一步采用更激进的累积型定价,将环境成本纳入其中,则减碳效果可提升至25%。可见经济杠杆对于减排的影响之大。

基于自然的解决方案(NbS)

水务行业已经投资了大量传统的灰色基础设施。未来我们应将更多的关注点放在基于自然的解决方案(NbS)或绿色基础设施上。NbS具有湿地恢复、增加物种多样性、甲烷抑制、自然制冷、高效益比等诸多优势,例如通过对物种多样性的影响,每增加1个湿地植物物种,固碳速率将提升8%;世界银行统计,基于自然的基础设施可以将气候恢复成本降低40%。对此,联合国环境规划署(UNEP)曾提出“资金优先”的提议,希望全球气候融资中自然基础设施的融资比例能够从当前的3%提高到2030年的15%,这将是水务行业应对气候变化的重要着力点。

微观视角:水务行业如何减碳?

水务行业碳排结构

根据IPCC的三个清算范畴:一是温室气体的直接排放,主要涉及甲烷和氮氧化物;二是能源相关的间接排放;三是产业链中药剂、材料等相关的间接排放。

对于范畴二,即能源相关的间接排放,情况相对更为清晰。据美国能源署统计,当前水行业电耗占全球总量的4%,随着海水淡化等新技术的应用,这一比例可能上升。目前来看,欧美诸多污水处理厂的能源间接排放的优化措施已基本实施完毕,重点转向直接碳排放,即范畴一。

对于范畴一,根据USEPA的统计结果,2015年数据显示,污水系统占美国非二氧化碳温室气体排放总量的5%;2019年数据则进一步分析了这一比例的构成——N2O和氮氧化物是重要的非二温室气体,其中N2O占全美总碳排放的7%,而污水系统是第二大N2O排放来源。瑞士污水处理厂的统计数据显示,N2O是其减排的关键领域,占比高达50%;甲烷则占比11%。丹麦污水处理厂2021年的统计结果显示,N2O在碳排中占48%。总体而言,欧美污水处理厂的减排重点集中在N2O。

如何降低N2O排放?

美国咨询公司Jacobs梳理了包括控制DO浓度、避免N2O积累、保持碳源充足等减排策略。

在实际操作中,以瑞士为例,可以总结三个显著降低一氧化二氮的措施——动态控制、尾气处理,以及工艺替代。

动态控制:通过精确、动态的工艺控制,以及DO传感器的应用,可将一氧化二氮的排放指数从0.6%降至0.3%。瑞士某污水厂的对比试验显示,利用动态控制方法,一氧化二氮减排效果明显(中间一个月时间是没有采取自动控制措施的排放情况)。

尾气处理:对于难以避免的N2O排放,可以尝试将其收集起来进行处理。如瑞士某污水处理厂,采用蓄热氧化方法收集尾气,通过催化氧化和燃烧方法降低80%~90%的一氧化二氮排放,能耗约占厌氧生物沼气能耗的15%,成本较高。

工艺替代:在日内瓦的某污水处理厂案例中,通过厌氧消化液处理工艺的改进,将传统硝化-反硝化工艺改为亚硝化+厌氧氨氧化工艺,使得N2O排放因子从42%降至5%。

最后,可以将报告总结为一句话:水是触手可及的减碳红利。

(来源:未来新水务)