A1:要闻

2025年7月,自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2024年全国海水利用报告》(以下简称《报告》)。《报告》系统呈现了2024年我国海水利用领域的发展成果,涵盖海水淡化、海水直接利用、海水化学资源利用等多个方面。

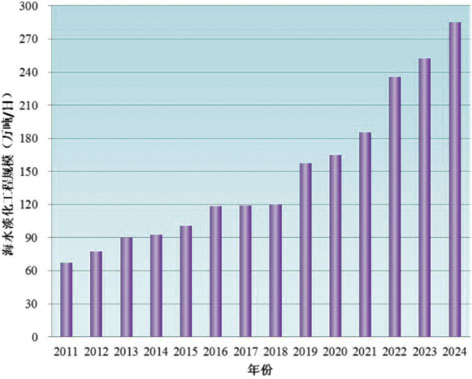

《报告》显示,2024年全国海水淡化工程规模持续扩大,现有工程158个,日处理规模达285.6万吨,较2023年新增33.3万吨/日。其中,万吨级及以上海水淡化工程61个,规模263.91万吨/日;千吨级及以上、万吨级以下工程48个,规模20.22万吨/日;千吨级以下工程49个,规模1.42万吨/日。

▲全国海水淡化工程规模增长图

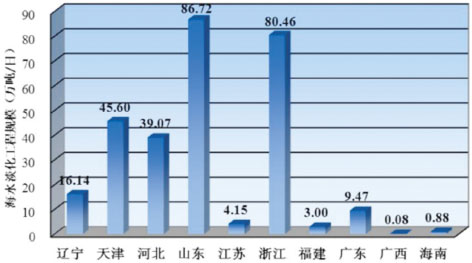

沿海工程主要集中于山东(86.72万吨/日)、浙江(80.46万吨/日)、天津(45.60万吨/日)。产水主要用于电力、石化等工业领域,典型项目包括烟台龙口裕龙岛等大型工程;少量用于海岛及个别沿海缺水城市生活用水,其中海岛地区海水淡化规模达87.66万吨/日。

▲全国海水淡化工程规模分布图

反渗透技术占据主导地位,应用于全国141个工程(规模194万吨/日),贡献总处理规模68.25%;低温多效技术应用于18个工程(占比31.54%);多级闪蒸技术应用于1个工程(规模6000吨/日,占比0.21%)。

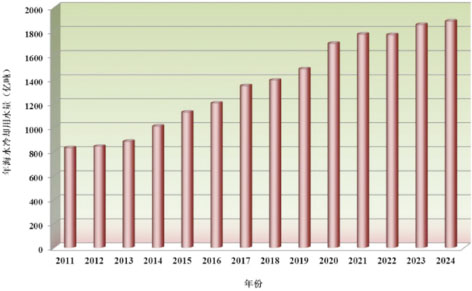

技术研发成果丰硕。国家级重点项目(如“太阳能膜蒸馏集成技术”、“盐碱地治理关键技术”)持续推进,其中山东潍坊示范项目探索海水淡化改良盐碱地新路径;“高性能膜材料”、“低成本装备”研发取得突破;产学研协同推动天津南港先达项目实现关键装备全国产化并形成循环经济链;自主研发的极地海水淡化设备保障南极秦岭站供水;浙江工业大学等单位相关项目获国家及省级科技奖项。海水直接利用规模持续扩大,主要用于沿海火电、核电、石化等行业冷却。预计2024年底全国海水冷却用水量达1883.36亿吨,同比增长29.57亿吨。

▲全国年海水冷却用水量变化图

广东、浙江、福建等六省市年用水量均超百亿吨,其中广东省以576.67亿吨居首。目前,沿海的电力、石化、钢铁企业大多用的是成熟的海水直流冷却技术,省下了大量淡水。为了减少海水取排对环境的影响,不少沿海电厂开始改用循环冷却技术,或者给老设备“升级换代”。到2024年底,全国已经建成24个海水循环冷却工程,每小时的循环水量能达到206.3万吨。

2024年,我国海水利用产业取得全面进展,有力支撑沿海水资源安全与可持续发展。

海水化学资源利用向高效多元化拓展。除传统制盐外,主要沿海省市(天津、河北、山东、福建、海南)企业深化开发溴素、氯化钾、氯化镁等产品,探索海水卤水梯次利用。山东海化集团建成潍坊现代海洋化工中试基地及省级协同创新中心,加速技术转化。科研领域在海水提锂、铀等微量元素方面取得突破。

检验检测能力持续增强。国家海水及苦咸水利用产品质检中心(覆盖51类产品771项检测)、国家海洋仪器设备质检中心(覆盖5类膜产品22项检测)全年提供超1000批次服务,严把质量关。

标准体系不断完善。全国现行海水利用标准211项(国标59、行标144、地标8)。2024年新发布行标16项,废止2项。国际标准制定取得突破:我国主持的ISO海水淡化术语标准发布,反渗透/纳滤膜测试国际标准立项;国内1项国标及8项海洋行标获批立项。

政策支持力度加大。《节约用水条例》明确要求沿海地区加强海水利用,鼓励工业项目优先使用淡化水并探索其市政与应急用途。国家部委推动海水利用纳入水资源配置和节水规划,青岛等地出台项目奖补政策。

国际合作交流活跃。马来西亚官员考察天津项目;中国膜峰会、青岛水大会聚焦海水淡化;国际脱盐大会上中国积极发声。自然资源部天津淡化所赴沙特、阿联酋、埃及开展技术合作。

权威《报告》显示,2024年我国海水利用在工程、技术、政策、合作等方面成效显著,既保障了国内水安全,也为应对全球水资源挑战贡献了中国智慧。

(据自然资源部)