A3:科技智慧

在城市的地下脉络中,供水管网犹如人体的血管,承担着输送生命之源的重任。然而长期以来,管网漏损问题如同隐匿的“血管破裂”,无声地吞噬着大量水资源,不仅造成经济损失,更对城市的可持续发展构成严峻挑战。

回顾往昔,我国供水管网漏损控制技术从最初的人工听漏起步,历经数十载发展,逐步迈向智能化精准防控的崭新时代。这一历程不仅是技术的迭代升级,更是城市水资源管理理念从粗放向精细化、智慧化转型深刻变革与不懈探索的生动诠释。本期“图个明白”,让我们一同来了解中国供水管网漏损控制技术的演变及发展的五个关键阶段。

01 建国-20世纪90年代——人工听漏与早期探索

◆主要技术:

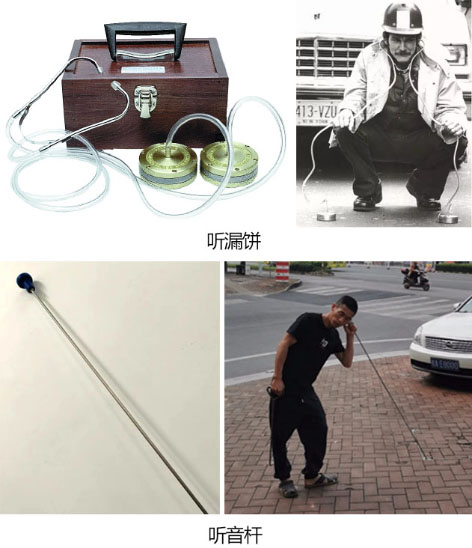

这一时期,物理听音工具是检漏的主力军。听漏饼利用空气共振原理,宛如简易听诊器,聆听管道的“声音密码”;实心铁钎凭借良好的传导性,将管道振动声清晰传递;木制听漏棒则采用木制空心结构内套铜管,巧妙放大漏水声,助力检漏人员捕捉细微线索。

◆优秀案例:

(1)北京市自来水公司

早在解放前便开启听漏征程,最初仅靠2名技术员带领3名工人,手持实心铁钎和听漏饼摸索前行。随后,引入美国真空管漏水声音放大器,为听漏工作注入新活力;20世纪50年代,借鉴苏联技术,队伍迅速壮大至40余人,不断拓展听漏的深度与广度。

(2)上海市自来水公司

上海自来水公司的漏损控制历史悠久且体系多元。其检漏工作最早可追溯至1911年,至20世纪70年代仍维持着约30人的五班检漏队伍。1985年,上海率先引进国内首台富士LC-1000型相关检漏仪,实现了技术升级。自90年代起,公司精简了检漏队伍,并开始引入社会专业检漏公司。

在漏损监测技术方面,早在解放前,公司就每年定期对主要干管进行流量与水压测量:流量测量使用毕托管测定,并结合压力坡降计算管道粗糙系数,以评估输送能力。进入21世纪初,公司转而采用能自动记录瞬时流量的迪根表(共安装58处),通过检测流量异常来预判漏水。

压力管理是公司控制漏损的重要手段。解放前即已确立每年四次在全市同步测压并绘制等压线图的制度,为管网规划、改造与调度提供了核心依据。后来,随着水力模型和SCADA系统的建立,这一测压绘图工作逐步实现了信息化。

压力控制策略同样源远流长。系统建立初期便确立了水厂压力控制与设置中途增压泵站的基本原则,值得注意的是,近年来在用水量上升的背景下,公司策略性地降低了出厂压力,有效减少了漏损与爆管风险。

(3)武汉市自来水公司

检漏工作历史悠久,解放前便依靠听漏棒和听漏饼进行艰难探索。文革后,积极赴上海取经,学习先进检漏技术、管理经验以及管道测流测压技术。90年代,引入了专业人才,购置探地雷达和相关仪,并成立漏损控制研究室,开启技术创新之路。

(4)广州市自来水公司

80年代前,将检漏工作融入巡视队伍日常工作,尚未形成独立专业力量。

◆特点:

此阶段以被动检漏为主,依赖工人经验,工具易受环境噪音干扰,漏点定位精度低,且仅适用于金属管道,效率低下,难以满足城市快速发展对供水保障的需求。此外,检漏技术仅是漏损控制的冰山一角,全面的漏损控制应涵盖管网材质和接口技术、管网检漏技术、压力运行控制、分区计量、计量技术、无计量水量管理、运营管理体制机制和社会用水道德等诸多方面。

02 20世纪90年代-2010年——标准建立与设备升级

◆主要技术:

80年代初,电子听漏仪的引入为检漏工作带来新曙光,1985年,上海率先引进相关检漏仪,基于漏水声信号传播时间差精准定位泄漏点;90年代末,漏水记录仪悄然登场,收集管道声音,为后续分析提供关键数据;探地雷达也凭借发射和接收高频电磁波,探测地下物质特性和分布规律,助力发现潜在漏点。

◆优秀案例:

成都等城市大胆创新,推行检漏承包制,催生自负盈亏的检漏公司,极大激发市场活力,显著提升检漏效率。

◆政策:

《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92-2002),后更新为2016版

《城镇供水管网漏水探测技术规程》(CJJ159-2011)

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》(CJJ207-2013)

◆特点:

检漏工具日益丰富多样,相关政策的颁布为行业提供了关键指引,首次规范漏损控制流程与评定标准,推动漏损控制工作迈向规范化、标准化轨道。

03 2010-2018年——DMA分区计量推广期

◆主要技术:

GIS 技术在水务行业广泛扎根,将管网及附属设施精准映射于地图之上,详细记录设施属性信息,实现管网空间数据的高效集中管理。供水管网分区技术蓬勃发展,DMA(District Metered Area)分区模式通过监测夜间最小流量敏锐识别漏损,并借助GIS系统和水力模型持续优化分区边界与压力管理。窄带物联网(NB-IoT)的应用,让流量数据远程传输与分析成为现实,为漏损监测装上“千里眼”和“顺风耳”。

◆优秀案例:

上海成功构建了当时国内领先的大型供水管网模型,采用MIKE URBAN软件对上海市南区域供水管网进行精确建模,深度分析管网运行状况,为供水调度方案提供科学决策支持,同时助力泵站合理调度,降低能耗,彰显技术引领实力。

◆政策:

《水污染防治行动计划》简称“水十条”,要求2020年漏损率降至10%以下。

◆特点:

监测设备如雨后春笋般广泛应用于供水状态监测,GIS技术成为智慧水务建设的坚实基座,为实现精细化管理筑牢根基。

04 2018-2022年——智慧水务解决方案百家争鸣

◆主要技术:

DMA与物联网、大数据平台深度融合,实现漏损实时预警,让漏损隐患无处遁形。城市供水管网漏损综合监测与控制技术路线逐渐明晰,为智慧水务发展提供清晰指引。

◆优秀案例:

北京市自来水集团巧用PRZ(水厂压力调度区)和DMA技术,采取“分区调度、区域控压、小区控压独立计量”三项有力举措,成功实现“均衡市区管网压力,降漏损、降能耗、增能力”的目标,年节水量超3000万m3,成为行业典范。

◆特点:

智慧水务解决方案呈现百家争鸣之势,其内涵和外延不断拓展,DMA与物联网技术强强联合,全力打造智慧平台,开启城市供水管理全新篇章。

05 2022年至今——“超级混合体”与主动防控

◆主要技术:

传统检漏、DMA分区、AI算法等技术深度交叉融合,形成“你中有我、我中有你”的混合控漏新模式。DMA分区从静态划分向灵活调整转变,结合高精度超声水表、流量计,实现水量实时统计分析及漏损分区量化;AI算法如神经网络漏损预测,凭借强大的数据处理和分析能力,精准预测漏损风险。

管理层面构建传统检漏队伍、分区计量型智慧水务、非分区计量型智慧水务三级梯队,协同作战,提升漏损防控效能。

◆优秀案例:

《合肥市供水管网智慧化管理建设》项目成果斐然,构建集“C/S端基础平台+B/S端业务平台+M/S端移动平台”为一体的综合管理平台,录入DN75以上供水管道11277km,并打造了7级巡检大循环和重要设施小循环的精细化运维体系,该体系具备日常巡检、科学调度、漏点识别、漏损控制、风险预警、错峰供水等功能,实现供水管网数字化移交、智能化运营和智慧化管控。合肥水务集团借助智慧管网建设,供水效率大幅提升,管网综合漏损率逐年降低,2024年管网漏损率6.94%,产销差率9.32%,位居全国行业前列,为城市供水高质量发展树立标杆。

◆政策:

《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》提出:到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。

◆特点:

AI驱动的漏损预测与诊断技术成为行业主流发展方向,“AI深度赋能、DMA动态升级、多源数据融合、经济环境双优”成为未来技术发展关键词。未来,技术将朝着“预测-定位-修复”一体化大步迈进,同时更加注重外部成本核算与跨部门协同决策,如运用模糊层次分析法优化控漏措施优先级,全面提升城市供水系统的韧性与可持续性。

供水漏损控制的百年演进,本质是从“人耳听音”到“算法预警”的技术跃迁,其核心始终围绕水资源的高效利用与城市韧性的提升。展望未来,随着5G、人工智能、大数据等前沿技术的持续赋能,供水管网漏损控制技术必将迎来更为波澜壮阔的变革,“智慧水务”将从局部试点走向全域覆盖,成为城市基础设施建设的标配,漏损率降至10%以下乃至向更低目标迈进,不再是遥不可及的梦想,而是城市精细化管理、水资源高效利用的生动注脚。届时,城市地下的供水管网将在智能技术的守护下,成为一条高效、安全、绿色的“水润动脉”,为城市的蓬勃发展源源不断地输送生机与活力,在生态文明建设的宏伟蓝图中描绘出浓墨重彩的一笔。

(来源:杭州领图智慧水务)