A3:科技智慧

污染物的排查与溯源是城市水污染防治工作的前提,也是实现精准治理的关键步骤。总结了南方高密度城市水环境治理溯源排查工作中,源、网、厂、河、城、数六大维度,针对污水处理厂进水浓度低、污水收集率低、现状管网效能低、运管效率不高等七大核心问题,系统梳理了全要素系统精准溯源排查技术方案和路线。总结了10余年,分别以茅洲河流域水环境综合治理工程、深圳市龙岗区排水系统提质增效排查与评估工程、佛山市顺德区联围治水工程和泉州主城区水质提升工程为代表的3个阶段的溯源排查实践经验,从边排查边治理、先排查后治理,到全面信息化系统化、排查设计双向赋能,以期为我国城市水环境精准治污和可持续发展提供科学依据与实践参考。

本文基于10余年多个城市水环境治理的溯源排查工作经验,总结了南方高密度城市水环境治理溯源排查工作中面临的一列重点、难点问题,在国内率先提出针对城市水环境源、网、厂、河、城、数六大维度的全要素全方位系统精准溯源排查的理念和思路,以期为我国城市水环境精准治污工作提供科学依据与实践参考。

01 存在问题分析

1.1 七大核心问题

我国南方高密度建成区的水环境污染问题中,通常面临七大核心问题:①污水处理厂进水浓度低。生活污水收集率低,河水倒灌量大,地下水入渗严重,管网高水位运行,“污水入河、外水入厂”现象严重。②污水收集率低。排水体制以合流制为主,截污效果不佳,加之市政管网缺失,存量管网漏损严重,大量污水直排入河。③现状管网效能低。平原水网地区河涌水位较高,大量排水口低于常水位,缺少防倒灌措施,导致河水倒灌严重,污水主干管高水位运行。④河涌水动力不足。水系格局不清,水体流动性较差,断头河涌较多。⑤水生态系统恶化。建成区沿岸用地被侵占严重,河涌生态廊道断续,生态功能退化,10 min亲水生活圈覆盖率低,河湖岸线联通可达不足。⑥水产城不相融合。岸线不贯通。功能不相融合,滨水空间服务功能缺乏,景观风貌与滨水区城市建筑形态不协调,缺乏本地特色。⑦运管效率不高。工程碎片化导致运维管理碎片化;建管不协同,跨部门、跨单位协同治水的管理体制尚未形成;监测感知体系不全,调度依赖经验;决策不智慧,精细化,智慧化尚未建立。

1.2 六大维度现状

从南方高密度城市内的要素上看,上述七大核心问题可进一步归结为源、网、厂、河、城、数6个维度。

城市水环境污染的“源”包括生活污染源、工业污染源、城市地表径流面源污染、农业面源污染以及底泥内源污染。快速城市化进程下的雨污水管网极其复杂,目前对老旧小区的正本清源工作仍不彻底,面源污染的未能得到有效控制、三池未整治,也严重影响水环境治理的效果。

城市内雨污水管“网”的错混接、清污混流、空白区、淤积高水位运行、缺陷外水渗入等问题突出。目前,我国修建排水管道合计100余万km,2001年以前修建的排水管道由于地表荷载变化、地下水土流失、管道腐蚀等,已经进入老化期,发生结构性缺陷,已成为城市安全的重大隐患。因此,在城市内搭建可靠、完善、顺畅的雨污水系统是城市水环境长治久清的关键和前提。

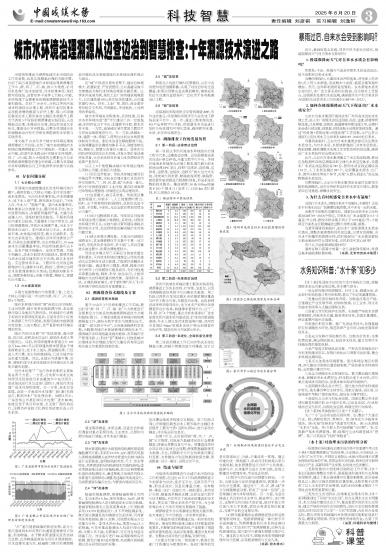

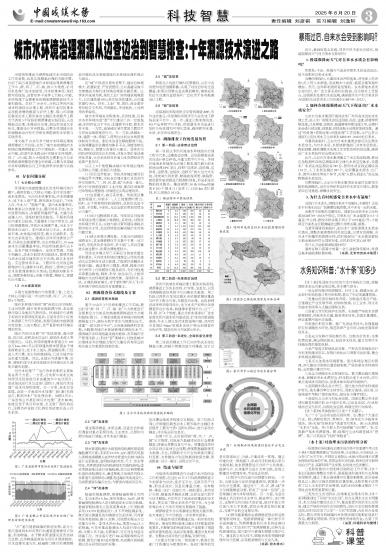

对污水处理“厂”运行效率的影响主要体现在两个方面。一方面,污水管中高水位的持续顶托促使雨污水在截流井中充分混合,造成前池运行水位过高(见图1),降低污水处理厂进水污染物浓度。另一方面,高水位低浓度,会进一步造成污水处理厂超(满)负荷运行,影响污水厂的处理效率。如图2所示,广东省佛山市某区域污水处理厂进水BOD5浓度远低于其目标浓度,且无数厂超负荷运行,说明仍存在较大比例的低浓度水进入污水系统。

图1 广东省深圳市某污水处理厂泵站液位

图2 广东省佛山市某区域污水处理厂处理负荷和进水浓度

“河”道内随着城镇的快速发展,部分小型河道或雨水冲沟等行洪通道逐渐被侵占加盖,形成暗涵。由于排水管道建设及改造缺乏监管,此类暗涵逐渐成为雨污水混接错接、污水直排的重灾区,暗涵排口排污的溯源排查问题也成为高密度城市水环境治理的难点与痛点。

在“城”市快速发展的背景下,建设总体规模大、质量较差、开发强度低、公共基础设施不完善都成为制约水环境治理的关键因素。以茅洲河流域为例,现状工业厂房类建筑规模最大,占总建筑量65%;其次是居住建筑,占总建筑量约30%。旧村、工业厂房、居住、商业服务等功能交叉布局,布局撒乱,用地粗放,土地利用效率偏低。

城市水环境复杂程度高、系统性强,目前水务水环境信息“数”字化建设已有一定的基础,但仍存在以下不足:①建管不协同,管水效率不高。一方面,流域或区域尺度的工程碎片化导致运维管理碎片化。另一方面,供排水一体、建管一体、跨部门、跨单位协同治水的管理体制尚未形成。②治水信息化赋能程度不高。全流域覆盖的监测感知体系不全,调度依赖经验,精细化、智慧化决策尚未建立。③滨水空间经济驱动效应尚未显现,其复合型价值洼地特征显著,生态系统服务价值与水资源经济估值被严重低估。

从以上6个维度解决城市水环境治理的七项核心问题,面临四大挑战:

(1)项目边界复杂。传统水环境治理项目实施边界不清晰,未包含治理水体汇水范围内所有的管网,“厂、网、河、源、城”未形成一体化,缺少针对高密度城市工业污染、重点区域面源污染等的治理措施,很难稳定实现治理效果。

(2)信息量大,缺乏系统性。传统项目排查数据量大,标准不一,人工梳理费时费力。同时,由于常规物探的局限性,获取的信息不全面、不完整,不系统,无法全面应用到后续设计方案中。

(3)设计过程底数不清。传统项目对流域水环境治理方案缺少准确性、系统性,对现状水环境分析不足,实施内容以管网建设消除点源污染为主导,无法持续稳定解决城市水污染问题反复。

(4)缺乏统筹协调机制。大部分河湖跨区域跨省市,其治理管辖权并非集中于某一地方政府,而是涉及多地政府、多个部门,项目在推进实施过程中,统筹协调难度较大。

传统治水模式早已不满足当前高质量发展的要求,只有将水环境治理理念从传统的被动式应急转向主动式管理,才能更好地解决水环境问题。通过排污口排查、溯源,精准识别并分析岸上污染排放问题及成因,有针对性地采取整治措施,精准、科学、依法治污,才能保障城市生态环境质量持续改善。探索科学、系统、合理的排查模式,对于新时期“深入”打好水环境污染攻坚战具有重要意义。

02 溯源排查技术路线及方案

2.1 溯源排查技术路线

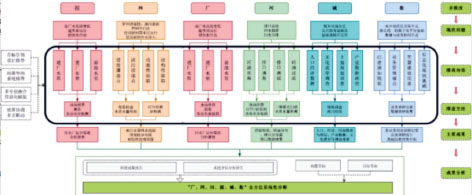

基于10余年3个阶段的排查工作实践,提出针对“源-网-厂-河-城-数”六大维度进行全要素全方位的系统精准溯源排查技术方案和路线(图3)。开展系统性的水环境污染物溯源排查工作,要结合数字孪生与智慧化技术,搭建“一体化数字平台”,为决策者提供科学依据,大幅提升城市水环境管理的智能化水平。摸清城市水环境基础设施的底数,改革城市资产管理手段,让科技“智”理城市,对推进城市治理体系和治理能力现代化建设具有深远的现实意义和重要的战略价值。

图3 全方位系统性溯源排查技术路线

2.2 “源”类排查

通过现场排查、水质监测、巡查走访和底泥调查对重点面源污染、工业废水、点源和内源污染进行调查,对外水进行排查。

2.3 “网”类排查

排水管道检测分为管道缺陷检测和管道渗漏检测两方面:①采用CCTV、QV、履带式机器人搭载高清摄像头或声呐对管道内的错口缺陷进行全面检查,查明缺陷的类型、尺寸、形态等特征,判别管道的结构性缺陷和功能性缺陷;②采用管道电法进行渗漏检测,该方法利用聚焦电流快速检测技术,通过聚焦式电极阵列探头在管道内连续移动,测量透过漏点的电流变化,完成管道疑似漏点定位,与管道内窥成果互补。

2.4 “河”类排查

暗涵的排查溯源,根据暗涵规模分为两类。①当水深≥ 0.5m、净空高度≤1.3m时,使用管涵智能检测无人船对管道高水位综合检测。管涵智能检测无人船高度集成水上可视检测系统(CCTV检测系统)、水下声呐检测系统、激光雷达测量系统和辅助定位系统等,可对管网各类型缺陷、排口、淤积、污染源实现全方位采集与分析。②对水深≤0.5m,宽度0.6m以上的暗涵,可采用集成检测无人机进行综合检测,无需人员下涵、无需清淤、可应对各种恶劣暗涵工况。该设备可进行4K高清影像特写式检测、激光扫描3D逆向建模、热成像仪缺陷检测以及全局空间坐标采集。

2.5 “城”类排查

利用无人机进行倾斜实景模拟,从空中各角度和地面拍摄影像,实现了对地目标的全息覆盖,把现实场景全息还原到模型,模型成果和衍生地理信息数据可广泛应用于各类勘测设计工程。

2.6 “数”类排查

将探测结果现场同步至管网调查APP,待外业结束后,将探测结果同步至内业的地下管线系统平台中。进一步,通过三维地理信息、4D产品等数字化手段,将海量水务信息进行及时分析处理和可视化呈现,确保管网水量、水质、水压和设施安全。

03 溯源排查工作的发展历程

3.1 第一阶段-边排查边治理

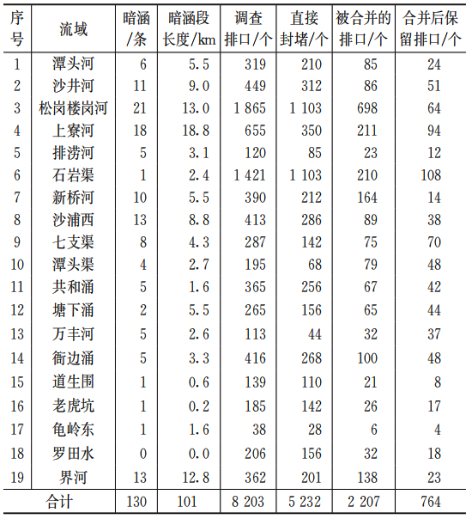

第一阶段以茅洲河流域水环境综合治理工程为代表,边排查边治理。此阶段排查成果仅在设计单位存档,未建立数字化平台。茅洲河流域水环境综合治理工程是国内最大的水环境治理EPC项目,按照“边清淤、边检测、边修复、边管理、边验收、边移交”的六边方式实施,对流域内雨水管、暗涵的瓶颈管、缺陷管、接驳管和破损管进行检测和修复,形成系统完整的雨水路径。排查溯源130条101km暗涵的8 203个排水口(见表1)、1320 km老旧管网,纠正混接点923处。

表1 暗涵排水口整治结果

3.2 第二阶段-先排查后治理

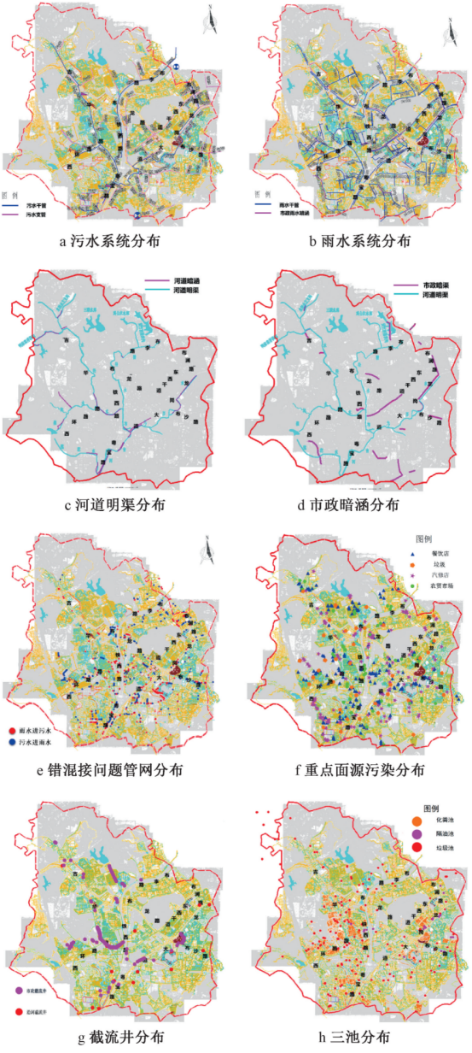

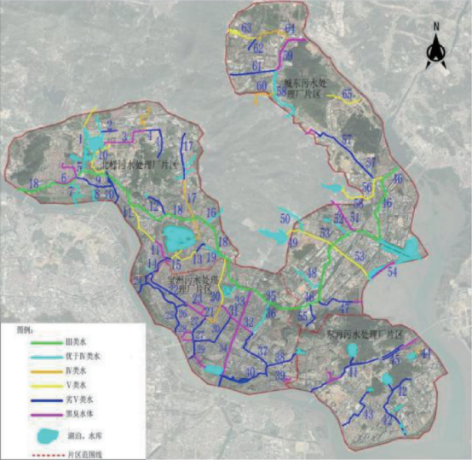

茅洲河流域水环境治理工程的实践表明,溯源排查工作的系统性、针对性、信息化,以及对溯源排查结果数字化归集至关重要。第二阶段以深圳市龙岗区排水系统提质增效排查与评估工程为代表,先排查后治理。此阶段排查成果单项指导设计,地方水务产权单位依据排查和设计成果,构建排水管网平台,从“厂、网、源、河”4个维度,重点分析水质净化厂进水浓度低和河道水质问题成因,针对雨污管道错混接、外水入侵以及污水冒溢等问题,对深圳市龙岗区96km2的排水系统开展全面排查和分析评估,排查结果分布如图4所示。

图4 深圳市龙岗区排水系统提质增效排查成果

3.3 第三阶段-系统化、全面信息化排查

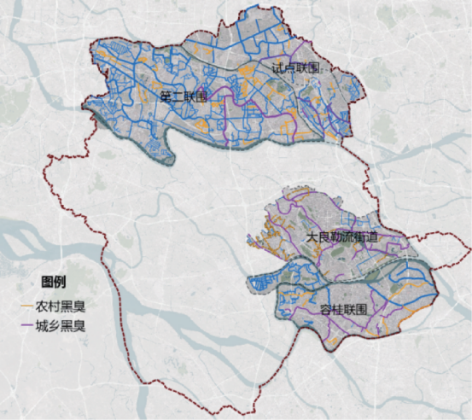

第二阶段的排查工作已初步形成系统化排查方案,但缺少智慧信息化对排查、设计以及后期运维的多维度交互赋能。第三阶段以佛山市顺德区联围治水工程和泉州主城区水质提升工程为代表(见图5、图6),进行系统化排查,并实现全面信息化。

图5 顺德区已推进联围黑臭水体分布

图6 泉州市中心城区河道水质分布

如图7所示,此阶段围绕“源、网、厂、河、城”五大维度,对流域内基础情况进行全要素排查,搭建全周期信息化平台。将排查范围结合项目特点延伸至全周期,使前期基础数据更为准确、齐全,后期数字化平台和数据归集实时更新,为参建各方和运维提供数据支撑,形成排查-设计-建设-运维交互平台。

图7 全周期水环境数据信息化平台交互示意

04 结论与展望

污染物的溯源排查作为城市水污染防治工作的前提,经过近10年3个阶段溯源排查工作的探索与总结,逐步无平台、无数字资产归集,形成系统化、信息化排查方案。培养勘察-排查-设计-信息化为一体的团队,坚持设计引领、排查成果精准支撑、全面信息化数字化技术赋能,不仅夯实了流域系统排查的技术体系,更实现了排水系统资产数字化,为全域统筹治水工作的可持续发展提供了基础。

溯源排查作为实现精准治理的关键步骤,在未来的工作中仍需进一步完善和探索:

(1)排查类项目需要建立统一的标准和收费体系。现有收费标准难以满足对于排查成果的要求,不断降低的利润空间,严重限制了排查成果质量的提高,造成反复排查,排查反复的局面。长期如此将导致行业萎缩,资源外流。

(2)建立标准化统一数据接口,提高行政部门工程建设与管理效率。各部门现有的信息化数据独立、分散,未集成统一管理。建立标准化统一数据接口,形成有序的数据共享与交换机制,使水智慧管控平台所产生的数据,能够与市、区其他单位进行共享交换,加强工程建设与管理效率,节省社会资源。

(3)数字化和信息化向智慧化转变。一方面,当前信息化系统更偏重管网,需要进一步深化至全要素。通过对“厂、网、河、源、城”多方位精确排查诊断,形成了“全域一张图”,全面掌握区域内水环境现状。另一方面,信息化排查工具目前对业主单位、排查单位、设计单位、运维单位均有较大的价值,但对于施工单位的作用几乎甚微,需综合考虑各单位侧重点,完善平台的全过程应用。

(4)管网提质增效由溯源排查驱动向运维管理驱动转变。随着溯源排查一体化数字平台逐渐建立,待溯源排查的任务也将逐渐归零。进入“后治水时代”的溯源排查,应转为运维管理驱动,强化数字化管理和智慧化维护工作。通过数字孪生技术,赋能系统的预测性管理和优化控制,实现提质增效与长治久清。

(来源:给水排水)