A3:科技智慧

雄安新区位于河北省中部,地处北京、天津、保定腹地,面积约1770km2,于2017年4月1日设立,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是党中央深入推进京津冀协同发展做出的一项重大决策部署。至2024年,雄安新区城市基础设施建设取得较好成效,为新区发展奠定了坚实的基础。综合管廊作为雄安新区地下基础设施重要的组成部分,在集约利用地下空间、保障能源供给安全、解决直埋管线问题等方面发挥了重要作用,建设过程中面临了很多难题和挑战,本文对雄安新区综合管廊系统建设关键经验进行总结分享,以供其他城市借鉴。

01 规划建设概况

雄安新区综合管廊主要分布在起步区区域(一~五组团,容城、寨里、安新片区)和淀东区域(雄东、昝岗片区),主要按照“干线+支线”两级综合管廊系统规划建设,规划到2035年建成约380km2。

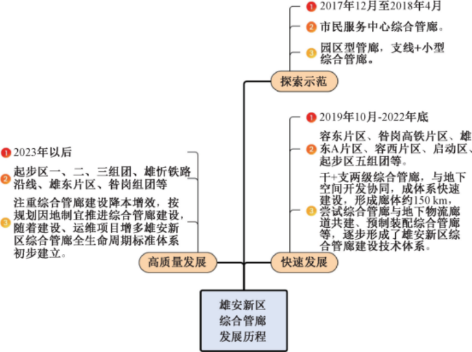

雄安新区综合管廊建设起始于雄安市民服务中心项目,在2017年12月至2018年4月,随市民服务中心建设了新区第一批示范性的综合管廊,长约4.1km,以支线+小型综合管廊为主,起到了很好的示范作用。大规模的综合管廊建设开始于2019年的容东片区,截至2024年雄安新区已累计开工建设综合管廊约150km,其中建成综合管廊约100km,投入使用约45km,初步构建了雄安新区市政能源骨干保障体系,有效支撑了新区的开发建设,见图1。

图1 雄安新区综合管廊发展历程

雄安新区综合管廊按照“系统网络化、空间弹性化、运行智能化”原则规划建设,要求给水管道、再生水管道、电力电缆、通信线缆、干线燃气管道、供热主干管道等纳入综合管廊。标准断面设计形式上多为两舱-四舱矩形结构,主要由综合舱、燃气舱、能源舱及电力舱组成,部分片区结合需求与物流廊道、地下道路共建,断面内部空间要求弹性预留远景新区市政发展的空间条件。此外,综合管廊在竖向控制上要求为新区未来地下空间开发预留空间条件,避免综合管廊建成后妨碍新区地下空间高质量发展。

目前雄安新区综合管廊规划设计关键技术标准体系逐步趋于完善,并与京津冀区域协同标准《城市综合管廊工程设计规范》(J16496-2022)等相协调。

02 系统建设关键经验

2.1 建设管控

2.1.1 项目审批制度创新

通过工程建设项目审批与“一会三函”制度高效衔接,优化了部分审查环节,并压减了多部门共享材料,进一步提高工程建设项目审批效率,实现了新区综合管廊审批时限大幅度压缩。

2.1.2 全过程数字管控

通过运用数字化技术管控工程建设,综合管廊按照覆盖工程全生命周期的BIM0~BIM5数字化审批要求,实现了现实管廊与数字管廊共同成长,为推动数字基础设施实践打下坚实的基础。

规划阶段数字化审批包括现状BIM0、总规BIM1、控规BIM2,各设计阶段数字化审批包括初设BIM3、施工图BIM4-1、施工控制BIM4-2,最终设计BIM模型成果纳入新区数字化建设协同平台(CIM)统筹工程建设。此外,竣工验收前由施工单位完成与实际实施一致的竣工数字化模型(BIM5)。CIM平台可对片区内所有建设项目的设计和施工BIM模型进行快速碰撞检查,在施工前消除各专业间的冲突隐患,同时,协同平台可定期传送无人机航拍和倾斜摄影数据,查看施工实体和数字模型是否存在偏差。数字信息模型可根据工程进展由BIM3向BIM5逐步传递,所有参建单位共用一个平台,实现设计、施工模型一体化管理,并为后续的运维管理打下坚实基础。

2.2 规划设计

2.2.1 综合管廊与地下空间开发协同

雄安新区按照地下空间分层管控开发理念,坚持轨道交通、综合管廊、市政管网、地下空间和智能设施组成的“五位一体”建设模式,强调地下空间立体开发的协调性及多元功能的网络连通性。同时,通过地下空间竖向管控,综合管廊与市政设施、轨道交通、地下空间、智能基础设施实现紧密衔接。

综合管廊对外充分与轨道交通、地上地下相关市政设施、地下公共空间开发相协调,通过竖向分层管控实现降低工程建设难度、近远期衔接等;对内合理布置各专业管线和附属设施,实现综合管廊断面集约布置和空间弹性预留。

2.2.2 综合管廊统筹市政管网布置

雄安新区路网采用“窄密路网”的布置形态,每平方公里用地规划约10km的道路,如全部道路规划建设综合管廊资金投入将难以保障,而综合管廊的规划建设又要求坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,如何布局综合管廊系统是新区市政基础设施规划的难点。规划过程中基于新建城区“窄密路网”和“地下空间开发”的特征,通过合理的综合管廊规划布局,实现了每平方公里用地布置干、支线综合管廊1~2km即可约束各市政能源干线的建设路由,同时结合用地需求对直埋管线布置路由进行优化,最终构建了“综合管廊+缆线管沟(组合排管)+直埋管线”统筹融合的市政管网体系,使市政管网整体得到优化,极大节约了工程投资,整体保障了雄安新区能源骨干系统的优先建成。

2.2.3 综合管廊设计优化

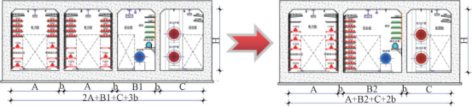

(1)标准断面。根据入廊管线规划情况,结合入廊管线空间布置特点,设计过程中按照经济、实用、集约、安全的要求,不断总结经验,持续对综合管廊标准断面空间布置进行优化设计,实现单舱单公里管廊节约投资约1000万元,并在东西轴线项目中推进经济集约的小断面缆线管沟建设。

关键优化:①高压电力独立成舱优化为高、中压电力可共舱布置。②电力独立成舱布置优化为电力可与其他管线合舱布置。③减少中压、次高压燃气入廊比例(见图2)。

图2 标准断面优化布置示意

(2)覆土控制。综合管廊覆土控制充分考虑经济性和城市未来发展,常规段综合管廊覆土控制不小于3m,在地下空间开发区域、轨道交通、地下通道、河道水系等位置,覆土控制约10m,充分为城市未来发展预留空间条件。

(3)附属设施。综合管廊布置电力电缆的舱室消防设计按照“重点区域重点设防”的原则,由全线布置消防设施优化为电力电缆接头部位设置自动灭火设施和主要节点设置灭火器,较大程度节约了消防投资。

此外,结合入廊管线时序和运维管理的实际需求,对综合管廊人员出入、安防、照明、通风、监控与报警、标识、排水系统等均进行了不同程度的优化,使综合管廊的附属设施系统配置更符合实际需求。

2.3 绿色建造

2.3.1 长节段、大吨位整体式预制装配综合管廊

目前,国内综合管廊主要采用传统现浇建造方式,在部分综合管廊项目也开展了预制装配建造试验,预制形式主要有节段整体预制、拼块预制、拼板预制、叠合预制等,但存在拼缝多、防水造价高、运输困难、机械化作业效率低等问题,限制了装配式综合管廊的推广应用。

基于此,雄安新区综合管廊为探索先进的绿色建造技术,提升综合管廊建造质量,在启动区NA8路示范建设了816m长节段、大吨位整体式预制拼装综合管廊试验段,标准断面采用四舱结构,内尺寸12.0m×3.2m,平均覆土8m,最大节段重402t。该试验段采用“廊上运廊+廊上架廊”施工工艺,安全高效完成了34节8m规格综合管廊节段和108节4m规格综合管廊节段的架设安装,实现了地基开挖和管廊预制并行施工,避免了修建运廊便道,提高了综合管廊运输、吊装架设稳定性和安装精度,有效保证了综合管廊建造质量。同时,研发了大型施工成套设备,集成提廊机、架廊机、运廊车和预应力张拉仪等大型施工成套设备,通过协同作业,解决了预制综合管廊节段的回转吊装和架设安装等现场施工技术难题。

关键经验:①整节段预制拼装技术在雄安新区综合管廊建设中具有很强的适应性,标准段占比较高情况下大规模推广应用具有可行性。②土建行业与机械装备工业深度融合是促进工程建设质量提升的重要发展方向,通过创新施工工艺、研发专用设备等,可实现综合管廊工厂化生产,装配化施工。

2.3.2 U形盾构技术与整体预制装配综合管廊相结合

在启动区NA8路整体式预制装配综合管廊试验段经验基础上,2023年在启动区EA4路综合管廊工程中推进了U形盾构技术与整体预制装配综合管廊相结合,实现了预制装配综合管廊盾架一体化施工,大幅缩短了综合管廊建设工期。

EA4路预制综合管廊为两舱-三舱,两舱内尺寸7.2m×3.6m(单节段重量85.6t),三舱内尺寸10.3m×3.6m(单节段重量115.6t),管廊平均覆土4m,约2km采用了预制装配综合管廊盾架一体化施工。通过U盾架管机实现了移动支护,代替了传统支护形式,较好的解决了基坑工程中开挖量大、占地广、成本高、周期长的问题。预制装配综合管廊盾架一体化施工工艺主要分为预开挖、核心土开挖、U盾切土前移、地基检测、垫层摊铺、管节拼装、侧缝回填等6个主要工序,能够实现掘进开挖及移动支护、综合管廊精准拼装、垫层机械化施作、侧缝同步回填。

关键经验:①U形盾构技术与整体预制装配综合管廊相协同,使综合管廊全流程工业化建造变为现实。②大型施工设备与智能化技术融合集成是促进综合管廊绿色建造技术发展的重要方向。

2.4 运行维护

2.4.1 智慧运维

雄安新区综合管廊运营维护管理遵循专业化、标准化、精细化、智慧化的理念,依托大数据、物联网等新一代信息技术,构建了无线物联感知网络,集成了综合管廊智慧运维平台,实现了综合管廊“精准、高效、安全、智慧”运营,主要功能如下:

(1)通过物联网实现综合管廊内温度、湿度、氧浓度、有害气体等环境参数的多维感知,自动识别异常环境参数并推送报警信息,同时实现通风、消防、排水等系统的联动应急响应。

(2)实现了对综合管廊远程精准监控,运维人员可在平台上实时浏览综合管廊的结构和设备实时状态,实现远程智能巡检。

(3)实现了综合管廊现场各类专业系统的集成汇聚和数据共享,便于各类专项业务的统一管理。

(4)实现了综合管廊监控报警、巡检及工单管理、管线入廊管理等全业务流程的覆盖。

2.4.2 安全运维

引进经验丰富的第三方专业管理单位,开展综合管廊建设管理工作和配合运营维护检查督导,并持续开展各片区运营综合管廊专项检查,制定了综合管廊管理制度和运维导则,有力保障了综合管廊安全平稳运行。

03 典型系统建设综合管廊项目

3.1 容东片区综合管廊

容东片区是雄安新区第一个启动建设的区域。根据片区的空间布局及功能需求,在进行综合管廊规划时,遵循集约、经济的原则,合理优化专业管线规划,构建了“一环七枝”的干线综合管廊系统,将片区内重要的市政能源干线均集中到综合管廊内。容东片区综合管廊总长约14.8km,与地下智慧物流廊道和地下道路共构建设,是国内最长与地下智慧物流廊道结合的综合管廊,为雄安新区探索地下智慧物流廊道系统创造了基础条件。

容东片区综合管廊在规划阶段注重功能性与工程性、经济性的平衡;在建设阶段中注重结合运维实际需求,通过优化管廊附属设施方案和调整物流廊道附属设施建设时序,有效降低了近期建设成本,同时注重加强安全防灾;在运维阶段,积极引入有丰富运维经验的其他城市管廊运维团队辅助运维,有效降低了管廊运维成本。容东综合管廊建成投运以来,各类专业管线有序纳入,安全运行,为容东片区地上建筑开发提供了坚实的能源保障,实现了规划目标,为后继起步区的综合管廊大规模建设提供了可供参考的经验。

技术特点:①建立了“五位一体”模式下的地下空间一体化设计技术体系,保障了大规模地下设施同步建设协同融合。②通过综合管廊规划约束各市政管线的建设路由,改变了传统直埋管线布置的思路,构建了“干线综合管廊+缆线管沟+直埋管线”统筹融合的市政管网体系,使市政管线管网整体得到优化,较大程度节约了工程投资。③构建了地下基础设施协同融合空间结构体系,引领了我国综合管廊和地下智能物流廊道结合建设的方向和建造模式。

3.2 启动区综合管廊

启动区发展定位为北京非首都功能疏解首要承载地、雄安新区先行发展示范区、国家创新资源重要集聚区、国际金融开放合作区,主要布局干线+支线两级综合管廊约60km,目前土建工程全部完成。启动区综合管廊在增强工程设计的系统性和全面性的基础上,围绕综合管廊有效需求和效益的关系、成本控制、出地面构筑物与城市空间景观协调、地下空间分层管控等方面的要求,构建了基于新建城区特征的综合管廊空间管控技术标准体系。

规划沿城市主干路网布置干线综合管廊系统,沿城市次干路网布置支线综合管廊系统,依托通信核心机楼规划建设综合管廊监控中心。

技术特点:①综合管廊建设注重地下空间分层管控,重点为后期轨道交通、地下联系通道和其他地下空间设施预留建设条件。②综合管廊标准断面布置充分响应“双碳”战略,考虑能源结构调整后的入廊管线需求,如燃气舱调整为电力舱的条件。③综合管廊出地面设施按照“减、并、消、隐”的原则设置,在确保安全的基础上,注重与城市空间景观融合。

04 总结与思考

4.1 总结

(1)借助数字化技术管控工程建设,实现实体管廊与数字管廊映射生长,提升了综合管廊建设管理的质量和效率。

(2)综合管廊专项规划结合重点片区城市地下空间规划统筹各类地下基础设施建设,确保综合管廊建设与城市地下空间发展相融合,实现地下空间分层管控,为城市未来发展预留了充足的条件。

(3)综合管廊建设过程中坚持“五位一体”建设模式,不断总结建设经验,持续优化工程设计和建造工法,积极通过绿色建造技术提升综合管廊建设质量。

(4)综合管廊建设和运维并重,较好的保障了综合管廊建设和运维质量的提升。

4.2 思考

(1)技术发展方向。基于技术经济考虑,目前的雄安新区综合管廊主要结合城市干路建设,这种方式对于优先构建区域市政能源骨干廊道具有较好的作用,但市政管线末端仍以传统直埋敷设为主,建设过程中部分道路也出现了地下管线密集、路面井盖多、建设时序协同难的问题,远期也会面临直埋管线更新改造的问题。未来,伴随着行业发展,新理念、新技术、新材料、新设备的应用,雄安新区综合管廊技术应向提升市政末端供给服务发展,推进经济集约的小型综合管廊技术应用,同时在提升综合管廊智能化管理时应提高附属设施配置的效能,实现运维成本降低。

(2)建设和管理协同融合。雄安新区综合管廊建设通过技术和管理模式创新,为未来城市综合管廊建设与管理协同融合提供了重要启示。未来需进一步强化全生命周期数据互通、绿色低碳技术深化应用,并构建弹性化综合管廊空间以适应城市动态发展需求,为智慧城市“里子工程”提供系统性解决方案。同时,市政基础设施建设中应强化技术创新驱动高效建设,强化智能运维与数字孪生融合、强化标准化与可复制性,并注重工程性的建设为非工程性管理预留接口条件,提升防灾韧性。

(来源:给水排水)