A3:科技智慧

01 污水处理环节按效付费的难点问题分析

1.1 厂网分离模式下的权责失衡与考核风险

我国大部分城市的污水系统采用“厂网分离”的运维管理模式,即污水管网和污水处理厂分别由不同主体负责运营和维护。污水管网运维方负责将居民生产生活产生的污染物收集转输到污水处理厂,而污水处理厂运维方关注污染物是否得到有效处理。在此模式下,部分城市对污水处理环节实施按效付费机制,提出以污染物削减总量、污染物削减率为核心的绩效评价方法。然而,这一方法存在显著矛盾:污染物削减量或削减率的高低在很大程度上受限于进水浓度,而进水浓度受到污水管网输送效率的影响。在“厂网分离”的管理体制下,污水管网与污水处理厂的运维主体责任边界模糊,污水处理厂缺乏对进水水质的控制权,却需被动承担因管网输送效率不足导致的进水浓度波动带来的绩效考核风险。由此可见,构建科学合理的按效付费机制,必须精准识别污水处理环节具有直接控制权的关键绩效指标。

1.2 进水水质限制了污水工艺优化提升空间

污水处理工艺的优化和提升依赖于进水水质的稳定性和相对优良的水质特征。目前,我国污水管网普遍存在的沉积衰减、非生活污水掺混稀释及其“氧化性”对生活污水还原性污染物的氧化还原衰减等问题,导致污水处理厂进水BOD5浓度长期偏低,还会直接影响污水处理厂进水的碳、氮、磷比例,破坏生物处理单元的营养平衡。在进水BOD5浓度较低且碳氮比失衡的情况下,污水处理厂难以充分发挥生物处理工艺的优势,优化和提升污水处理效率的难度显著增加。为弥补进水条件的不足,污水处理厂可能需要额外投加碳源等手段,以维持生物处理系统的正常运行,这不仅提高了运行成本,也加大了管理难度。因此,在进水水质普遍低于生活污水理论特征值的前提下,以工艺优化为核心的绩效考核指标难以反映污水处理环节的真实运维水平。

1.3 排放标准提升加剧了污水处理成本压力

近年来,为进一步改善水环境质量,国家和地方政府相继出台了更为严格的污水排放标准。部分流域或区域污水处理厂出水污染物限值的要求已严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002),其中COD限值由50mg/L降低至30mg/L,TN由15mg/L降低至10mg/L,TP由0.5mg/L降低至0.3mg/L,部分敏感区域甚至要求TP≤0.05mg/L。

为满足相关地方城镇污水排放要求,污水处理厂需被动采取更高效的处理工艺,以提升出水水质,致使污水处理过程所需的电能消耗、碳源和除磷药剂投入也进一步增加。在氮磷去除方面,传统活性污泥系统难以满足更高的TN和TP排放要求,需要额外投加外部碳源来提升反硝化效能;需要增加化学除磷药剂的使用量来提升除磷效果,尤其在将出水TP降低至0.05mg/L以下,污水处理厂可能需要过量投加铁盐或铝盐才能达到污水排放要求,不仅显著提高了药剂成本,也大幅度增加了污泥产量和处置成本。因此,污水处理运营单位需要进一步核算出水水质提升与成本投入的平衡关系,确保环境效益与经济效益的动态协同。

02 污水处理环节按效付费核算模型构建

2.1 核心思路与模型构建

2.1.1 模型构建的核心思路

在污水处理环节构建按效付费模型的核心思路是以水环境质量提升为目标导向,建立科学合理的付费机制。在污水处理服务绩效考核过程中,既要关注污染物削减的实际成效,又要充分考虑污水处理过程中的成本投入,以确保考核体系的合理性和可操作性。此外,为了保障按效付费模式的顺利实施,考核机制应兼顾各方主体的可控性,使污水处理企业能够明确自身的考核目标和任务,并通过优化运营达到预期绩效。

基于上述思路,本文综合考虑了污水处理厂为水环境质量提升的贡献与成本投入之间的平衡关系,将污水处理效果与按效付费测算模型相结合,构建涵盖基准付费、奖励费用的绩效考核体系,引导污水处理厂运维企业在确保出水水质为水环境质量改善提供支撑的同时,实现经济效益与环境效益的协同提升,促进污水处理行业的可持续发展。

2.1.2 核算模型的基本框架

本文构建的基于环境效益导向的污水处理按效付费模型,在模型各核算模块的设计过程中,主要基于城市水环境质量持续改善目标,建立以污水处理厂实际出水水质为核心的评价体系。具体而言,模型将达标排放界定为污水处理企业必须履行的基本义务,而当出水水质优于排放标准时,因其需要增加药剂投加、强化设备维护及优化工艺运行等运营成本。因此,该部分水质提升贡献被视为环境正向效益的增值服务,并纳入奖励核算范畴,以激励企业持续优化污水处理效果。基于上述设计逻辑,模型最终形成“基准费用+奖励费用”的基本框架,即污水处理服务费用总额(TF)的核算如式(1)所示。

TF=BF+IF (1)

式中:BF——污水处理厂满足规定排放标准要求应获得的基础费用,核算如式(2)所示;IF——污水处理厂通过进一步提升出水水质、为水环境质量目标提升贡献而获得的奖励费用,核算如式(3)所示。

BF=I0α (2)

IF=I0Jβ (3)

式中:I0——污水处理服务费预付总额;J——奖励费用的成效系数。

为确保基准费用和奖励费用在实施过程中能根据实际情况进行灵活调整,模型设定了基准费用(BF)与奖励费用(IF)在污水处理服务费预付总额中的占比参数,分别记为α、β,且α和β满足加和为1的关系。

2.2 核算内容与方法讨论

2.2.1 基准费用

基准费用(BF)的核算可依据成本构成理论,基于污水处理厂在稳定达标排放的全周期成本进行确定,通常包括固定费用和可变费用。其中,固定费用涵盖固定资产折旧、设备维护更新及人员薪酬等刚性支出,该部分费用主要取决于设计规模、工艺类型等初始技术参数;可变费用主要涉及电能消耗、化学药剂投加及污泥处置等弹性费用,其数值可动态变化,与实际处理水量、水质特性、运行工况等因素密切相关,需结合实时运行数据进行测算。

为确保污水处理厂运维单位稳定运营并能够获得合理收益,基准费用(BF)核算时应充分考虑设施运行所需的固定成本和可变成本,合理设置基准费用比例(α)。对于基准费用实施效果的考核,建议依托现行的运营监管考核体系,通过标准化流程确保基准费用核算的客观性。

2.2.2 奖励费用

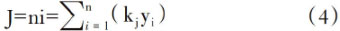

奖励费用总额(IF)在基准费用(BF)的基础上进行核定,其核心在于确定奖励费用的成效系数(J)。本文构建的按效付费核算模型以水环境质量提升为核心目标,因此,奖励费用成效系数(J)通过关键水质指标的实际出水浓度相对于标准限值的提升情况进行量化计算,计算如式(4):

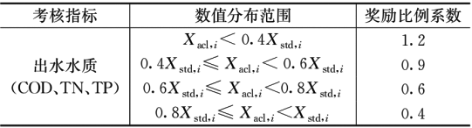

式中:ki——第i项水质指标的奖励系数权重,各项指标奖励系数权重ki的总和应为1,即k1+k2+k3+…+kn=1;yi——第i项水质指标的分段奖励比例系数,其取值与出水水质提升幅度挂钩,具体如表1所示。

表1 奖励费用成效分段核算参数的取值建议

为提升奖励费用核算的科学性和可操作性,本文引入分段奖励机制并设定了奖励上限,以便在实际应用中控制奖励强度,确保水质提升目标与奖励比例的可控性。在奖励比例系数(yi)的设定上,充分考虑了进一步提高出水水质的技术难度,并通过差异化的奖励比例进行反映。在实际应用中,使用者可结合区域水质目标和技术可行性对奖励参数进行调整。

对于奖励费用的核算条件,仅当关注的出水水质指标实际数值(Xacl,i)高于或等于其排放标准限值(Xstd,i)时,不涉及奖励费用的核算,即该指标的成效系数(J)直接赋值为0;仅当Xacl,i小于Xstd,i时,才进行奖励费用的计算。

在关键水质指标的设定上,本文建议优先选择COD、TN、TP,主要是因为这3项指标能够满足城市水环境质量的控制需求,同时其进一步去除也会带来污水处理成本的大幅度增加,实际应用中也可根据区域水环境管理目标和技术难度动态调整指标类型及权重,以增强模型的适应性。

03 污水处理环节按效付费模型案例验证

为验证模型的实用性和可操作性,本研究选取典型污水处理厂进行实证分析。鉴于项目财务数据保密要求,付费总额等数据采用假设数据进行测算。奖励费用核算基于全年出水水质加权平均值。

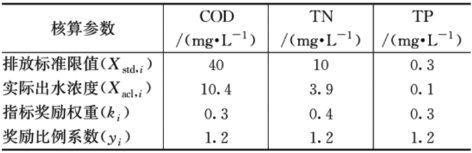

3.1 奖励费用核算

案例污水处理厂奖励费用核算参数如表2所示。监测数据显示,案例厂COD、TN、TP3项指标年均浓度分别为排放限值的0.26、0.39和0.33,均低于限值0.4倍的奖励触发阈值,故统一适用1.2的奖励比例系数。通过构建的奖励成效系数模型[式(4)],在0.3、0.4、0.3的差异化权重配置下,计算得出奖励成效系数J=1.2,最终奖励费用较传统定额模式提升20%,体现了按效付费模式在激励水质提升方面的积极作用。

表2 案例污水处理厂奖励费用核算参数

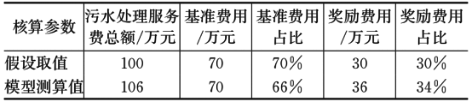

3.2 费用对比分析

案例污水处理厂各项服务费用核算对比如表3所示,“假设取值”为不采取按效付费模式的污水处理服务费总额,而“模型测算值”为采用按效付费模型后的计算结果。在基准费用方面,两者取值一致,即70万元,保障污水处理厂的基本运营成本。但在本文构建的按效付费核算机制的作用下,奖励费用占比提升了4个百分点至34%。这种“基准费用保本、奖励费用动态调节”的架构,既保障了运营企业基本收益,又通过20%的奖励增幅形成正向激励,实现出水水质稳定达标的督促作用。

表3 案例污水处理厂各项服务费用核算对比

04 结论与建议

(1)本文针对污水处理厂环节实施按效付费机制所面临的核心难点展开分析,并构建了基于环境效益导向的按效付费核算模型,以期寻找突破路径。模型将奖励机制聚焦于可控的出水水质,而非不可控的进水条件,从而破解厂网分离模式下的权责边界模糊问题。此外,通过动态奖励补偿机制,合理覆盖排放标准提升所带来的增量成本,从而增强污水处理厂的经济可持续性。

(2)本文构建了“基准保障+奖励激励”的按效付费核算模型,一方面,可实现基准费用保底化,基于达标排放的全周期成本核算固定与可变费用,确保污水处理服务企业基础运营费用;另一方面,可实现奖励机制精细化,引入奖励费用成效系数,以分段奖励形式强化效益递减规律,避免企业过度投资。

(3)通过对典型污水处理厂的案例实证分析,结果表明模型实施后总费用增加了6%,其付费理念与核算模式却发生了显著优化,提高了费用管理的灵活性。即通过奖励费用为企业提供了正向环境效益激励,也是对成本投入的货币补偿,使得企业能够根据环境目标贡献和费用补偿平衡成本收益,而监管部门能够运用可量化的监管工具,推动环境与经济效益协同提升。

(4)本文提出一种以环境效益为导向的按效付费核算模式,为便于理解设定了相关参数取值,取值在一定程度上依赖于经验判断,对于不同规模、不同运维模式的污水处理项目可能存在一定的适用局限。因此,建议在实际使用过程中,根据具体项目特征和实际运行情况对模型参数进行适当调整,以确保其合理性和适用性。

(来源:给水排水)