A3:科技智慧

确定废水的可生化性, 对于处理方法的选择、确定生化处理工段进水量、以及有机负荷等重要工艺参数十分重要。

常用来评价可生化性的方法主要有:微生物呼吸曲线法、三磷酸腺苷(ATP)指标法、CO2生成量法、BOD5/CODCr比值法等。

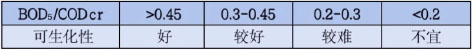

其中,B/C法是目前应用最多、最简单的方法,一般认为B/C比越大,废水可生化性评度越高。

废水可生化性评价参考指标

但在实际应用中,采用B/C法判断废水可生化性只能作为一个初步判断,且容易造成误判,存在一定的缺陷。

01 导致B/C比出现偏差的6种情况

虽然在一般情况下,B/C比可以起到一定的监测指控作用,不必过分强求其精确性。但如果数据偏差严重,就很可能会导致以此为支撑的整个废水处理方案的失败。

因此,提前了解B/C比出现偏差的情况,及时预警,能在一定程度上修正其对废水可生化性评价结果的判断。

1、测定BOD5时,水样稀释会导致抑制微生物的物质浓度降低

由于废水中常包含某些对微生物具有抑制作用的物质,因此在测定BOD5时,如果该废水的 COD浓度较高,一般需将水样进行稀释处理。

但稀释操作会掩盖废水中物质对微生物的抑制作用,导致测定的BOD5值比实际废水的BOD5值高,进而引起B/C偏大。

值得一提的是,对微生物具有抑制作用,且易导致B/C法可生化性出现误判的物质通常有两类:

·有机物,其自身为 COD 主要贡献者,低浓度下 B/C 较高,可生化性较好,但当浓度达到一定程度后即对微生物产生抑制作用;

·无机物,其自身对 BOD5、CODCr基本没贡献,常见为盐类物质。

2、测定BOD5时,引入水样中进行接种的微生物未经驯化

尽管在《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ505-2009)中有规定:“当废水中存在难以被一般生活污水中的微生物以正常的速度降解的有机物或含有剧毒物质时,应将驯化后的微生物引入水样中进行接种”。

但在实际水样检测时,往往很难做到采用“驯化后”的微生物接种,所测BOD5值一般会偏小,从而导致B/C较小。需要说明的是,在某些实际工程中,菌种经较长时间驯化后,对废水的降解效果并不差。

3、测定BOD5时,部分有机污染物难以在好氧条件下降解

由于测定BOD5是在充氧情况下进行的,而某些有机污染物在有氧条件下却难以降解,因此测定的B/C较小。

在实际工程中,生化法是可扩大到厌氧范围,且该类废水在厌氧条件下降解效果尚可,并经厌氧处理后,其B/C还有一定程度的提升,因而考虑采用生化法(“厌氧+好氧”工艺)进行处理仍是可行的。

4、降解时自身pH发生变化,抑制降解反应

测定BOD5时,若原水pH值不在6-8范围内时,操作人员常会用盐酸溶液或氢氧化钠溶液将其pH调整至6-8,而某些有机物会伴随着微生物降解,使废水pH值发生较大变化,最终达到抑制微生物反应进行的程度。

5、忽略了废水自身温度的影响

众所周知,非自采送检样时,数据分析往往容易忽视的“温度”这个指标。

而温度对于生化处理来讲是一个很重要的指标,对处理的效果影响较大。一般认为生化适宜温度:厌氧常温10~30℃、中温35~38℃、高温50~55℃;好氧常温15~30℃、中温30~40℃、高温50~60℃。

在测定BOD5时,温度为恒温20℃,处于微生物降解高效区内,测得B/C会偏大(假设实际水温度过高或过低)。

6、测定BOD5时,反应受溶氧瓶物理形态所限

在BOD5测定时,由于有机悬浮物受限于溶氧瓶物理形态,不能与微生物充分接触反应,测出的BOD5值往往偏小,其结果就是B/C偏小,容易造成误判。

而在实际工程中,相比溶氧瓶中的反应条件一般能得到较大改善(工程中会采用折流、机械搅拌、空气搅拌等手段进行优化),同时随着阶段运行后,生物絮凝作用的发挥,部分有机悬浮物被吸附于微生物表面再经胞外酶水解后进入细胞。因此实验测得的B/C比值虽小,但可生化性却不差。

02 判定废水可生化性方法的比较

1、微生物呼吸曲线法

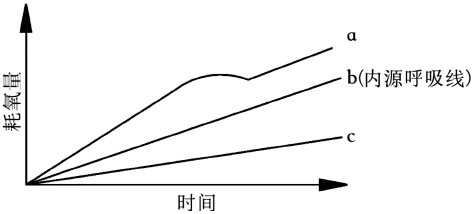

该评价方法与其他方法相比,操作简单、实验周期短,可以满足大批量数据的测定。

但用此种方法来评价废水的可生化性,必须对微生物的来源、浓度、驯化和有机污染物的浓度及反应时间等条件作严格的规定。

微生物呼吸曲线是以时间为横坐标, 以生化反应过程中的耗氧量为纵坐标作图得到的一条曲线, 曲线特征主要取决于废水中有机物的性质。测定耗氧速度的仪器有瓦勃氏呼吸仪和电极式溶解氧测定仪。

2、CO2生成量法

该评价方法需采用特殊的仪器和方法,操作复杂,仅限于实验室研究使用,在实际生产中应用极少。

原理是微生物在降解污染物的过程中,消耗废水中O2的同时会生成相应数量的CO2。因此,通过测定生化反应过程中CO2的生成量,就可以判断污染物的可生物降解性。

3、三磷酸腺苷(ATP)指标法

虽然目前ATP测定都已有较成熟的方法,但由于这些参数的测定对仪器和药品的要求较高,操作也较复杂,因此目前微生物生理指标法主要还是用于单一有机污染物的生物可降解性和 生态毒性的判定。

微生物对污染物的氧化降解过程,实际上是能量代谢过程,微生物产能能力的大小直接反映 其活性的高低。

三磷酸腺苷(ATP)是微生物细胞中贮存能量的物质,因而可通过测定细胞中ATP的水平来反映微生物的活性,并作为评价微生物降解有机污染物能力的指标,如果在以某种废水(有机 污染物)为基质的培养液中生长的微生物ATP的活性增加,则表明该微生物能够降解这种废水(有机污染物)。

4、亚甲基蓝毒性测定法

以亚甲基蓝作指示剂,对照废水加毒物和不加毒物处理,通过观察亚甲基蓝的褪色时间,可以判断出废水和某些废水对微生物的毒性。

令t1为废水使亚甲基蓝褪色的时间,t2为生活污水使亚甲基蓝褪色的时间。根据褪色时间对比,可以得出:

·t1=t2时,废水不存在抑制微生物生长的物质;

·t1<t2时,废水的生化性良好,容易生化处理;

·t1>t2时,废水对活性污泥有毒, 会抑制微生物的生长。

03 如何提高污水可生化性?

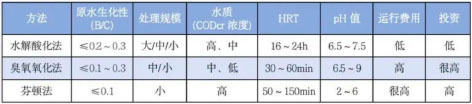

目前,最常用的方法有有水解酸化法、臭氧氧化法以及芬顿法。三种方法各有其特点与应用范围。

水解酸化法、臭氧氧化法及芬顿法适用范围对比

1、水解酸化法

水解酸化工艺来自厌(兼)氧生物处理过程中的水解酸化两个阶段。

水解阶段是在缺氧的条件下,微生物将固定酶和自由酶在细胞壁上完成催化反应后使废水中的有机物进入细胞,使其化学结构发生变化,大分子变为小分子,长链变为短链生成生物易降解的物质;酸化过程属于发酵过程,此间将产生乙酸、丙酸、丁酸等中间产物。

水解、产酸阶段的产物主要是小分子的有机物、溶解性有机物的比例发生了很大的变化,水解后出水的溶解性比例可提高一倍。

有研究利用水解酸化提高高浓度维生素生产废水可生化性,结果表明:在pH为8~9,水力停留时间为16~24h时,该生产废水的B/C值由原来的0.14提高到0.43。

这个预处理过程虽然没有彻底完成有机物的降解任务,但由于改变了有机物的形态,改变了难降解有机物的化学结构,使生物降解性能提高,为后续的好氧生物处理创造了良好的条件。

水解酸化法适合二级处理前B/C≤0.2~0.3的有机废水,且废水中含有少量有毒物质。但水解酸化法不适应极难生化处理的有机废水,同时不适合三级处理前的预处理。

2、臭氧氧化法

一般认为,臭氧的氧化机理是臭氧离解而产生·OH自由基,可以使有毒和难生物降解的有机物、环状和长链分子部分断裂,从而使大分子物质变成小分子物质,生成易于生化降解的物质,利于生化降解。

正因如此,臭氧氧化已从传统的用于消毒、杀菌,成为进行B/C值较低的废水生化处理前的预处理手段之一。

臭氧氧化法对石油化工废水可生化性的研究表明,臭氧对废水B/C值的提高是有效的:当废水的pH为7.3时,向每升水中通入30min,通臭氧50mg(即50mg/L)可以使废水的B/C值由原来的小于0.2提高到0.4。

由于臭氧为强氧化剂,因此臭氧氧化法适合于任何水质情况下的预处理,但因其投资大,运行费用高,不适合水量大和高浓度有机废水的预处理。但可用于三级处理前提高废水可生化性的预处理。

3、芬顿法

芬顿(Fenton)法是利用芬顿试剂提高B/C值的一种预处理方法。

芬顿试剂是一种强氧化剂,可以将很多有机化合物,如羧酸、醇类、酯类氧化为无机态,氧化效果十分明显,适合处理那些难生物降解和一般物理化学方法难以处理的废水。

有学者在“用芬顿试剂预氧化提高硝基苯废水可生化性”的研究中指出:芬顿法对提高B/C值是有效的:

硝基苯废水中含有极难生化降解的有毒污染物,其B/C值为零,使用常规处理方法是难以进行的,采用芬顿试剂氧化硝基苯。结果表明,对这种生化性能极差的废水,采用低剂量的芬顿试剂,使硝基苯部分降解CODcr50%时,水中的硝基苯浓度已经很低,可生化性可大幅度提高,B/C值可上升到0.3以上。

芬顿法的氧化性最强,其投资及运行费用都很高,因此芬顿法仅适合小水量且极难生化的有机废水预处理。

(来源:环保水圈)